摘要:本文聚焦石油工程技术科研单位成果转化问题,在科技创新驱动发展战略背景下,系统剖析其成果转化的现实困境、机制障碍及优化路径,旨在提升石油工程技术科研单位成果转化效率,推动石油产业升级。

关键字:石油工程技术;科研单位;成果转化;机制创新

一、石油工程技术科研单位成果转化现状分析

(一)转化规模与增长率

近5年来,国内石油工程技术科研单位成果转化规模总体呈增长态势。在转化规模方面,科研成果转化在技术应用广度和经济效益创造上均有显著体现。多项关键技术得到广泛推广。例如,针对高压低渗油气藏固井完井难题研发的技术体系,据2024年行业报告,该技术体系累计创造直接经济效益12.6亿元,投入产出比达1∶5.3。在增长率方面,不同年份因技术研发节奏、市场环境变化等因素呈现波动。部分年份随着重大科研成果集中突破并转化,尽管增长率有波动,但在国家对能源行业技术创新的重视和支持下,国内石油工程技术科研单位成果转化规模总体呈扩大趋势,未来随着人工智能、大数据等新兴技术在石油工程领域的深入融合,有望迎来更高速的增长阶段。

(二)转化模式

一是自主转化。部分实力较强的科研单位自行将成果应用于自身业务或衍生出相关产业。例如,中石油自主研发的多功能一体化油藏数值模拟系统(HiSim4.0)软件,逐步推广实现规模化应用,这种模式能保证技术保密性与转化自主性,但受自身资源限制,推广速度可能较慢。

二是合作转化。科研单位与石油生产企业、高校等之间合作实现成果转化。如中国石油大学(华东)“冻胶分散体连续在线生产及注入一体化调驱技术”专利成果,在中国海油南海西部油田成功转化应用,作业工期缩减40%,综合成本降低50%,取得了良好经济效益,但合作中可能存在利益分配与目标不一致问题。

三是技术转让。将科研成果以专利转让、技术许可等形式出售给其他企业。如中石化石油工程技术研究院有限公司将注氮泡沫水泥浆固井技术,转让给石化机械公司,快速实现了成果变现,但可能面临技术价值评估不准确、后续技术服务不到位等问题。不同模式在成果转化中占比因单位性质、规模及技术特点而异。

(三)政策环境

国家出台《能源法》《“十四五”现代能源体系规划》《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》等政策支持石油工程技术创新与成果转化,地方政府也推出土地优惠、税收减免等政策。但政策实施效果存在差异,部分政策知晓度不高,部分政策在执行过程中存在流程繁琐、门槛过高等问题,影响了科研单位积极性。

(四)典型案例分析

中石化石油工程技术研究院有限公司积极与江汉油田涪陵页岩气公司、中原油田普光分公司等对接合作,共同开展页岩气开采技术攻关。关键因素包括强大的科研实力、技术专家支持团队(RTOC)、紧密的产学研合作以及国家对页岩气开发的政策支持。不断破解深层乃至超深层页岩气压裂技术难题,推动我国页岩气产量大幅增长,降低了天然气对外依存度,提升了我国在页岩气开采领域国际地位。

斯伦贝谢公司依托全球业务布局,将研发的油藏监测新技术通过技术服务、产品销售等方式推广至全球石油市场。关键因素在于全球化战略、持续研发投入以及对市场需求的精准把握。成效体现为占据全球油藏监测技术市场领先地位,获得丰厚经济收益,引领行业技术发展方向。斯伦贝谢年度研发投入达24.8亿美元,占营收8.3%,其技术转化周期较行业平均缩短40%。

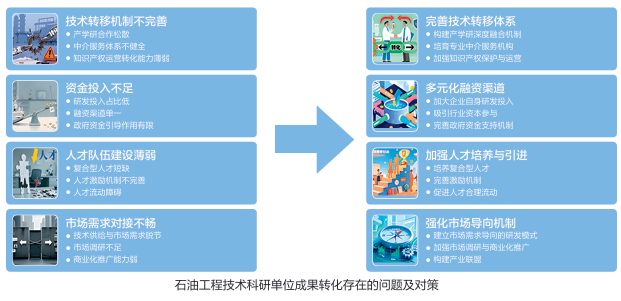

二、石油工程技术科研单位成果转化存在的问题

(一)技术转移机制不完善

第一,产学研合作松散。石油工程技术科研单位、高校与石油企业目标差异明显。科研单位追求技术先进性与学术成果,高校注重人才培养与学术声誉,石油企业关注经济效益与生产实际。这种差异导致合作中利益分配难以平衡,例如在联合研发项目中,对于知识产权归属与成果收益分配易产生矛盾,影响合作稳定性与成果转化效率。第二,中介服务体系不健全。石油领域专业化中介服务机构匮乏,现有机构在技术评估、市场预测、交易撮合等方面能力不足。技术评估缺乏科学统一标准,市场预测不准确,无法为成果转化提供全面、精准服务,导致科研单位与企业间信息不对称,增加转化难度。第三,知识产权运营转化能力薄弱。石油工程技术科研成果知识产权价值转化与运营方面能力欠缺,未充分利用知识产权进行技术许可、作价入股等,未能实现知识产权商业价值最大化。

(二) 资金投入不足

第一,研发投入占比低。受石油行业市场波动影响,石油工程技术科研单位面临经营压力,自身对研发投入相对不足。部分单位过于依赖政策性科研项目资金,企业内部拨付、自身研发资金占营业收入比例较低,限制了科研项目开展与成果产出,影响成果转化源头供给。第二,融资渠道单一,主要依赖银行贷款等传统融资方式,风险投资、资本市场对石油科研项目参与度较低。一方面,石油科研项目投资规模大、周期长、风险高,不符合风险投资短期获利需求;另一方面,资本市场对石油科研单位估值存在困难,导致企业在成果转化过程中面临资金瓶颈,难以实现大规模产业化应用。第三,政府资金引导作用有限。政府设立的石油科研成果转化专项资金在资金使用效率、精准度方面有待进一步加强。部分资金未能流向最具潜力项目,资金申请程序繁琐,评审标准不够科学,限制了科研单位积极性。同时,政府资金对社会资本引导作用不明显,需加大撬动社会资本有效投入的力度。

(三)人才队伍建设薄弱

第一,复合型人才短缺。石油工程技术涉及多学科交叉领域,既懂石油地质、工程技术,又熟悉市场运营与企业管理的复合型人才严重不足。科研人员专注技术研发,缺乏市场意识;市场与管理人员对技术理解不深入,导致成果转化过程中技术与市场脱节,无法有效推动成果商业化。第二,人才激励机制不完善。绩效考核体系不合理,过于注重短期科研成果,忽视成果转化长期效益。成果收益分配机制不健全,科研人员从成果转化中获得回报较低,影响其积极性与创造性。例如,在一些科研项目中,成果转化成功后,科研人员奖励与付出不成正比,降低了后续科研与转化热情。第三,人才流动障碍。石油工程技术科研单位体制内外界限明显,体制内企业人才流动受行政限制较多,与体制外企业、高校之间人才交流不畅。体制内科研人员接触外部市场化创新要素的渠道受限,体制外人才进入体制内存在障碍,导致人才资源配置失衡,无法实现最优组合。

(四)市场需求对接不畅

第一,技术供给与市场需求脱节。部分石油工程技术科研项目研发导向偏离市场实际需求,过于追求技术先进性,忽视生产实际可行性与市场经济效益。例如,研发的某些油田化学试剂多以完成科研项目要求的产品性能指标和现场应用井次为目标,缺乏必要的迭代优化和标准化流程,缺少产业化的集成生产线、完备生产工艺和市场化销售系统,难以过渡到大规模生产,导致产品在综合成本、生产效率、质量控制、质量稳定性等方面与产业化要求差距较大。第二,市场调研不足。石油工程技术科研单位对国内外石油市场动态、行业发展趋势以及用户需求变化把握不准。缺乏专业市场调研团队,市场调研方法落后,无法及时调整研发方向,使科研成果与市场需求脱节,错过最佳转化时机。第三,商业化推广能力弱。缺乏专业市场营销团队,对石油工程技术成果市场化包装与宣传不足。营销渠道单一,主要依赖传统行业展会、新产品发布会、学术交流等方式,难以将成果有效推向国内外石油市场。同时,对国际市场规则与文化差异了解不足,在海外推广中面临诸多困难。

三、促进石油工程技术科研单位成果转化的对策

(一)完善技术转移体系

首要任务是构建产学研深度融合机制。建立产学研各方利益共享、风险共担机制。通过签订长期合作协议,明确各方在成果转化中的权利义务,例如规定知识产权归属、成果收益分配比例等。共建联合研发中心,共同投入资源开展项目研发,共担风险。设立成果转化专项奖励基金,对在合作中做出突出贡献的团队或个人进行奖励,提高各方积极性。其次,培育专业中介服务机构。鼓励政府、行业协会和社会资本投资设立石油领域专业化中介服务机构。加强对中介服务人员培训,提升其技术评估、市场调研、交易谈判等专业能力。政府出台相关扶持政策,对优秀中介服务机构给予财政补贴、税收优惠等支持。建立中介服务机构评价机制,规范服务行为,提高服务质量。最后,加强知识产权保护与运营。构建石油工程技术科研单位知识产权管理与转化平台,整合知识产权信息资源,为单位提供知识产权检索、评估、交易等一站式服务。加强与司法机关合作,加大对知识产权侵权行为打击力度,提高侵权成本。探索知识产权证券化等新型运营模式,提升知识产权商业价值。开展知识产权运营培训,提高科研单位知识产权运营能力。

(二)多元化融资渠道

首先,加大企业自身研发投入,优化企业内部资金分配结构,提高研发资金占比。建立研发资金使用监督机制,确保资金真正用于关键技术研发与成果转化项目。确保研发专项资金管理部门和人员,负责资金预算编制、使用监督与绩效评估,提高资金使用效率。其次,吸引行业资本参与,制定优惠政策,吸引风险投资、产业基金等社会资本进入石油科研成果转化领域。鼓励设立石油科技创新投资基金,明确投资方向与支持重点。搭建企业与投资机构对接平台,定期举办新闻发布会、项目路演等活动,促进资本与项目有效对接。建立风险补偿机制,降低社会资本投资风险。最后,完善政府资金支持机制。优化政府资金支持方式,采用精准补贴、后补助等方式,提高资金使用精准度。例如,对具有重大应用前景的科研项目给予前期研发补贴,对成果转化成功项目给予后补助。加大税收优惠力度,对石油科研单位研发投入、成果转化收入等给予税收减免。在企业内外部采购方面,对符合条件的石油科研成果转化产品给予优先采购,提高科研单位成果转化积极性。

(三)加强人才培养与引进

首先,培养复合型人才。推动高校或优秀培训机构联合培养复合型人才。开设跨学科专业课程,如石油工程与工商管理双学位课程,培养既懂技术又懂管理的人才。科研单位提供实习实践平台,使培养对象深度参与成果转化过程。同时,鼓励企业内部及企业间开展岗位轮换培训,拓宽员工知识面与技能,促进人员交流协作。其次,完善激励机制。建立以成果转化为导向的绩效考核体系,综合考虑科研成果技术水平、市场应用效果、经济效益等因素,对科研人员进行全面评价。实施股权奖励、成果分红等多元化激励措施,让科研人员从成果转化中获得合理回报。例如,对于成功实现转化并产生显著经济效益的项目,给予科研团队一定比例的股权或现金奖励,激发其积极性与创造性。最后,促进人才合理流动可在企业内部建立人才柔性流动机制,打破科研单位体制壁垒。鼓励体制内企业与高校、民营企业之间开展人才交流合作,如互派访问学者、技术专家兼职等。完善人才流动服务保障体系,解决人才流动过程中的户籍、社保等后顾之忧。建立人才资源共享平台,促进人才资源优化配置。

(四)强化市场导向机制

首先,建立市场需求导向的研发模式。石油工程技术科研单位设立市场调研机构,加强对国内外石油市场需求、行业发展趋势研究分析。以市场需求为导向确定研发项目选题,例如针对页岩油和页岩气高效开采、深海石油勘探开发等市场需求热点开展科研项目。建立研发项目市场评估机制,在项目立项、中期评估、结题验收等环节,引入市场专家参与评估,确保研发方向与市场需求紧密结合。其次,加强市场调研与商业化推广。组建专业市场调研与商业化推广团队,提高团队成员市场分析、营销策划、渠道拓展等能力。制定全面市场推广策略,综合运用线上线下多种渠道,如利用行业知名网络平台、社交媒体、行业网站进行线上宣传,参加国内外石油行业展会、技术交流会等进行线下推广。加强对国际市场研究,了解不同国家地区市场规则、文化差异,制定针对性海外推广策略。最后,构建产业联盟。联合石油生产企业、供应商、高校等相关主体,构建产业联盟。通过产业联盟整合各方资源,实现优势互补。例如,科研单位提供技术支持,石油生产企业提供应用场景和生产经验,高校进行人才培养和基础研究。产业联盟共同开展技术研发,集中力量攻克行业关键技术难题,提高研发效率和成功率。同时,协同开拓市场,统一品牌形象,增强市场竞争力。制定联盟内部的合作规则和利益分配机制,保障各方权益,确保产业联盟的稳定运行。

(参考文献略)

728

点击量

3

下载量

刊出日期:2025.09

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会 中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

邮 发 代 号:2-336

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)