作为长期关注能源领域的研究者,我深知中国作为世界最大的能源消费国和进口国,能源形势对全球能源市场具有重大影响,也是国际社会和行业高度关注的话题。国际油价下跌,但中国原油产量持续增长;炼油能力世界第一,但炼油企业利润率降至零以下;提前6年实现风光等目标,但煤电仍持续增加—这些看似矛盾的现象,恰恰是当下中国能源领域的真实切面。依据“石油价格”网站的资料,我将介绍国外行业专家对中国石油产量、石化行业重组和能源转型三大热点问题的看法,从中我们既能了解国际社会对我国能源形势的感受及认识,某种程度上,对我们认清我国能源形势也有一定的参考及借鉴价值。

为什么尽管油价下跌中国的石油产量仍在增长?

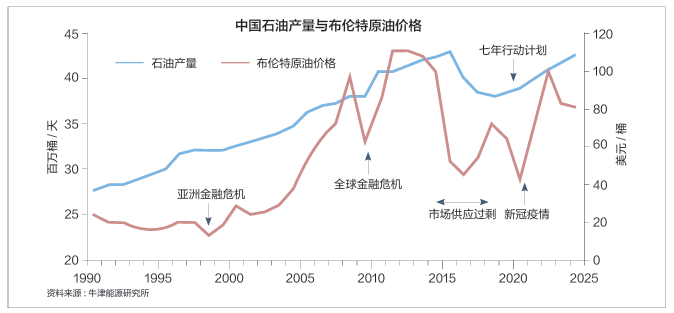

根据2025年版《世界能源统计评论》的数据,2024年我国的石油产量为2.129亿吨,是世界第七大石油生产国。2015年是我国石油产量最高的年份,当年产量达2.146亿吨,此后产量开始下降,但2019年出现逆转,我国石油产量进入稳定恢复增长的阶段。

2025年9月1日,“石油价格”网站刊登了亚历克斯·基马尼的文章《为什么尽管油价下跌,中国的石油产量仍在增长》。基马尼在文中指出,尽管油价下跌,中国的石油产量仍在上升:自2020年以来,中国石油增产21%;自2021年以来,中国海油的产量增长了45%,中国石化的石油产量也停止了下降;而老油田则在提高采收率技术的支撑下维持着产能。

过去几年,中国石油工业确实呈现出一种奇特的现象—产量似乎不顾油价下跌而保持上升趋势。在正常市场逻辑中,每当价格下跌过多时,油气生产商往往会削减产量以减少损失。比如,受低油价影响,一些美国页岩油生产商已发出减产信号,早在2025年5月,Diamondback能源公司董事长兼首席执行官特拉维斯·斯蒂奇(Travis Stice)就警告称,美国页岩油区块已经达到“临界点”,低油价背景下产量将持续下降。

要理解中国的情况,不能只看中国作为主要石油生产国和进口国的独特地位,更要关注政府在石油和天然气领域发挥的巨大作用—国内85%的石油由国有石油公司生产。我国从上世纪60年代开始石油生产,上世纪90年代中期实现能源自给自足,当时石油产量超过消费量,这使得我国在一段时间内减少了对石油进口的需求。

但这种情况在30年前发生了变化。随着经济蓬勃发展,中国自1994年起成为石油净进口国,消费量超过国内产量,且消费增长速度远远快于产量,两者的差距还在不断扩大。2024年,我国日均生产原油近500万桶,但日均消费量超过1600万桶。迄今为止,中国仍是世界上最大的原油进口国,严重依赖进口来满足高水平的消费需求。

2016年,受国际油价暴跌影响,我国石油产量急剧下降。但即便全球油价跌至历史低点,从2019年开始,中国国内石油生产仍实现复苏,疫情期间也持续增长。在我看来,近年来产量与油价脱钩的主要原因,在于2019—2025年“加强油气勘探七年行动计划”的推进—我国显著加大了国内勘探和生产的力度。我国正致力于通过增加国内产量和建立战略石油储备来增强能源安全,减轻国际供应渠道可能造成的干扰。

过去十年,国家能源局主要关注页岩气的生产。但2019年,与美国日益加剧的贸易紧张局势,促使我国要求加强国内石油和天然气的勘探与生产。同年,国家能源局与国内主要国有石油公司举行会议,正式启动了七年计划。2020年,我国对《资源税法》进行修订,将重油的资源税率降低了40%;同时还免除了一系列进口油田设备的进口关税和增值税,这些设备要么是国内无法获得,要么是不符合规定的性能标准。

这些政策的效果是显著的:2016—2023年,中国石油国内外勘探与生产资本支出几乎翻了一番,仅2023年就达到2300亿元人民币(320亿美元),重点投向鄂尔多斯、准噶尔、塔里木、松辽盆地以及渤海近海,同时增加了在致密油和页岩油领域的支出。不过,国内最大的石油生产商尚未从巨额支出中充分获益—2024年石油产量比2015年增长6%,约合200万桶/天;自2020年取得重大发现以来,中国石油的储量增加了11.79亿桶。

在增加产量方面,中国海油取得了更大的成功。在将国内勘探与生产资本支出增加4.6倍后,该公司2024年的石油产量比2021年增长了45%,渤海湾仍是其产量增长的主要来源。2015—2024年期间,中国海油的储量增加了16.63亿桶,是此前水平的两倍多。

与此同时,中国石化全球勘探与生产资本支出增长了2.6倍,成功扭转了多年来的产量下降趋势,2021—2024年期间将产量提高了2%。根据七年勘探计划,中国石化新增了大量储量,其中最引人注目的是胜利/济阳地区的页岩油和塔里木盆地的超深油气。

当然,我国不得不与老化的油田作斗争,其中许多油田已有半个多世纪的历史。但值得庆幸的是,中国石油通过采用改良水驱、气驱、先进化学驱、热采和微生物等提高采收率的技术,在增产上取得了相当大的成功。比如大庆油田,自1960年开始生产原油,但通过采用提高采收率的技术,2014—2023年期间的原油产量仍超过了20亿桶。

产能过剩迫使中国推进重组石化行业

我注意到,产能过剩正成为推动中国石化行业进行痛苦重组的核心力量,这一点在各类数据与行业分析中都有清晰体现。

根据2025年版《世界能源统计评论》的数据,2024年我国炼油能力达到1851.4万桶/天,超过美国的1841.6万桶/天,首次成为全球炼油能力最大的国家。但光鲜数据背后藏着隐忧:2024年我国炼油产能利用率仅为79.01%,不仅略低于79.38%的世界平均水平,更大幅低于美国88.09%的利用率,炼油能力过剩已是行业内公认的事实。

2025年8月28日,“石油价格”网站刊登了伊琳娜·斯拉夫的文章,其标题精准点出了我观察到的核心趋势—“产能过剩迫使中国痛苦重组石化行业”。斯拉夫提到,在截至2024年的五年里,石化产品需求增长占石油总需求增长的95%,这一数据让我更清晰地认识到石化板块的重要性;同时她指出的中国政府已在采取措施消除过剩产能,并且中国的丙烷和乙烷供应高度依赖美国这两点,也与我了解到的行业现状相符。

其实在2010年代末,行业就将石化产品视为未来石油需求的最大驱动力,只是当时觉得那是遥远的未来。但现实是,石化产品早已成为石油需求增长的最大来源,而且这种增长势头只会加速—只不过,在这之前,炼油厂必须先解决棘手的产能过剩问题。

路透社的罗恩·布索在专栏文章中也提到了那个关键数据:截至2024年的五年间,石化产品需求增长占石油总需求增长的95%。他还提出一个有意思的观点:特朗普总统的贸易战或许是石化行业的一线希望,能帮助行业摆脱过剩产能,最终提升利润率。这一说法引发了我的思考,后续观察也确实显示出关税战带来的连锁反应。

不得不承认,产能过剩在中国表现得尤为突出。国际能源署的数据显示,我国已成为全球石化产品的领导者,自2021年以来,这些产品推动了我国高达90%的原油需求增长。但这种增长过于迅猛,类似太阳能或电动汽车的爆发式增长,却没有匹配的市场消化能力。市场参与者过多导致竞争白热化,利润率一路缩水至零甚至负数,这也迫使政府重新审视并调整行业战略。

今年1月,政府有关部门明确表示,将关闭部分规模较小的炼油厂,并推动实施过时设施升级。彭博社相关的报道更给出了具体比例:这些过时炼油厂约占中国炼油总产能的40%,这无疑是个相当可观的规模。

在我看来,这并不完全意味着石化产能的整体萎缩。公平地说,产能压缩更倾向于结构性调整—向需求健康的特种化学品倾斜,而非继续固守供应远大于需求的大宗成品油。布索的观点也印证了这一点,他指出过去几年成品油过剩已使中国炼油企业利润率降至零以下,这正是结构性调整的核心原因。

政府已在采取措施消除过剩的石化产能,还有一层考量:我国在丙烷和乙烷供应上高度依赖美国。特朗普政府发起的关税战,尤其是在今年早些时候美国与我国之间的关税争端中,这两种商品成为双方征税目标之一,这无疑会促使我们在原料进口来源上做出更多努力,甚至可能调整进口结构。从这个角度看,关税战确实在加速过剩产能的削减。

目前中国炼油和石化产能已达约1820万桶/天,伍德麦肯兹预测这一数字还将进一步增长,最快到2026年将超过2100万桶/天。但该机构今年早些时候就警告过,这种产能扩张是不可持续的,到2034年,这些炼油厂中的十分之一将因无法盈利而被关闭,这与我对行业可持续性的判断不谋而合。

与此同时,全球石化产能格局也在发生变化。除了尼日利亚的丹格特炼油厂外,目前唯一在建新炼油厂的地区是中东,而欧洲的炼油厂正陆续关闭。这必然会导致全球燃料和石化产品供应趋紧—这对欧洲而言绝非好消息,它很可能在未来某个阶段彻底失去石化工业,但其对石化产品的需求即便在以能源转型为重点的背景下依然强劲。要知道,石化行业为欧盟经济贡献了超过1800亿美元,产业空心化的影响不容小觑。

综合这些观察,我认为特朗普总统的关税战对中国石化行业而言,某种程度上是“因祸得福”。它刺激了行业削减那些已无必要、且损害整体发展的过剩产能。而与此同时,石化产品的需求强度仍如分析师7年前预测的那样强劲—当时他们就断言,石化产品将成为原油需求的最大增长动力。这种需求韧性,或许会成为行业重组后实现高质量发展的核心支撑。

清洁能源的突破与煤炭的现实支撑

在全球能源转型的浪潮中,我国无疑扮演着引领者的角色,但同时也面临着平衡发展与安全的复杂挑战。

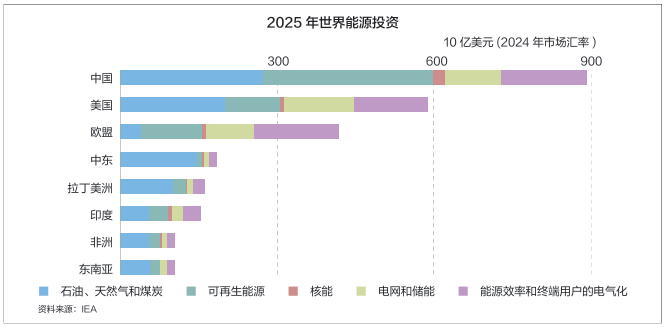

从清洁能源领域的成就来看,我们已成为世界上最大的风光等可再生能源生产和利用国。根据国家能源局的数据,2025年4月底,我国风电光伏合计装机量达到15.3亿千瓦,历史性地超过了火电装机,这一突破标志着我们在可再生能源布局上的阶段性胜利。正如茨维塔娜·帕拉斯科娃在 2025年8月27日“石油价格”网站的文章“中国创造了清洁能源的纪录但煤炭仍起支撑作用”中所提及的,我们不仅是全球最大的能源投资者,2024年向清洁能源投入约6250亿美元,更提前六年实现了2030年的风能与太阳能发展目标;尽管正在建设储能、输电和充电设施以吸纳更多的可再生能源,2025年上半年中国增加了21吉瓦的煤电,并计划今年增加投资约540亿美元—这一速度和规模,放眼全球尚无其他国家能与之媲美。

我们有足够的理由为这份引领地位感到自豪。国内电动汽车销量已飙升至超过传统汽车,在可再生能源、储能领域的巨额投资,以及太阳能、风能发电能力的创纪录增长,共同构筑了我们在全球绿色转型中的核心竞争力。更重要的是,近年来可再生能源、电动汽车及相关供应链行业,对我国经济增长的贡献达到了前所未有的水平,成为拉动发展的新引擎。

但光鲜的成就背后,既有着对传统能源的现实依赖,也面临着新的结构性挑战。在推动清洁能源扩张的同时,我们并未放弃煤炭,反而保持了对煤电的投入—这一切都源于能源安全的底线思维,毕竟2022年和2023年的大停电事件仍历历在目。

国际能源署在其《世界能源投资2025》报告中表示,中国已经巩固了其作为世界最大能源投资国的地位。“今天,中国是迄今为止全球最大的能源投资者,其能源支出是欧盟的两倍,几乎相当于欧盟和美国的总和。”国际能源署执行干事法提赫·比罗尔在6月份的报告中说。

2024年,中国的清洁能源投资超过6250亿美元,自2015年以来几乎翻了一番。此外,国际能源署指出,中国还在2024年实现了2030年风能和太阳能发电的目标,比原计划提前了六年。

该机构表示:“中国破纪录的可再生能源投资仍在继续,与可再生能源电网和存储的扩张同步推进,同时保持煤炭的地位。”中国继续扩大煤炭投资,预计2025年将超过540亿美元。国际能源署补充称:“尽管煤炭发电可以作为可再生能源的补充,但投资规模表明,由于对电力安全的持续担忧,对火电的依赖更高。”因此,煤炭将继续存在。

尽管如此,可再生能源的繁荣并没有让煤炭淡出人们的视线。能源与清洁空气研究中心(CREA)和全球能源监测(GEM)在2025年上半年对中国煤炭项目的半年度审查中表示,中国在2025年上半年投运了高达21吉瓦(GW)的煤电,这是自2016年以来的最高水平。

此外,可再生能源的激增也带来了结构性挑战,中国需要解决这些挑战,才能继续进行能源转型。

电动汽车、太阳能和风能装置的激增,导致关键清洁能源行业的制造能力过剩,引发了价格战,损害了清洁技术行业的大多数公司,包括最大的太阳能电池板制造商。

应对挑战与转型突围,从来不会是轻松的旅程,但我们心有笃定,步履坚定。

国家能源局局长王宏志近期就表示,我们正通过扩大电动汽车充电基础设施、储能项目和大型能源基建,加速绿色转型以支撑可再生能源扩张。按照规划,到2025年底我们有望实现非化石燃料能源占比20%的目标,后续更将瞄准2030年25%的份额。

总体而言,我们的能源转型之路,是一条“突破与坚守并存”的道路:既以创纪录的投入和成就引领全球清洁能源发展,又以对煤炭的适度保留守住能源安全底线,同时直面并积极破解转型中出现的新问题—这正是中国能源发展最真实的图景。

837

点击量

1

下载量

刊出日期:2025.09

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会 中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

邮 发 代 号:2-336

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)