新中国成立初期,积贫积弱的中华大地满目疮痍、百废待兴。工业要发展,能源须先行。柴达木盆地的石油勘探始于“一五计划”(1953—1957年)期间。1953年,国家提出“大力勘探天然石油资源”的要求,启动西部石油勘探。1954年,石油地质勘探队伍进入柴达木盆地。1955年1月,第六次全国石油勘探会议将柴达木盆地定为当年勘探重点。

在美英等西方国家联合封锁新中国的背景下,向苏联学习在全国范围内快速成为共识。据《中国石油编年史》记载:1955年2月27日,中国、苏联签订关于在中国进行地质调查、矿产普查、航空磁查、石油地质普查、地球物理探矿等在内的技术合同。同年,苏联派出专家组,以顾问的身份指导工作。

在位于北京的中国石油档案馆,保存着苏联专家组《送给中华人民共和国中央人民政府燃料工 业部的报告》。1953年10月,应中国邀请,苏联国家科学院院士特拉菲穆克率领苏联石油地质专家组来华考察,帮助我国制定石油工业“第一个五年计划”。专家组历时118天,对陕、甘、川、黔、桂、粤、青等省、自治区进行现场调查,并提交了40万字报告,对柴达木盆地的油气远景作出了积极评价。报告特别指出:“在中国西北部的油区中(新疆除外),柴达木是最大的一个。”“在视察的盆地中,第二老君庙的发现地想必就在柴达木。”

在北京石油工业出版社,保存着上世纪五十年代,由苏联国家科学院院士特拉菲穆克主编的《论中国含油气远景》中文版图书。书中设置了柴达木盆地的专门篇章,开篇即记录了1947年,关佐蜀、周宗浚、朱新德等地质工作者在柴达木盆地发现油砂山的情况,还重点论述了苏联专家组在柴达木盆地调研考察的情况和加大加快柴达木石油勘探的建议。

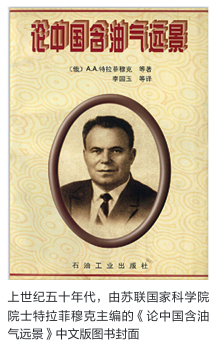

当代中国出版社出版的《百年石油》一书中介绍:1954年7月,燃料部石油管理总局局长康世恩亲率以苏联石油部总地质师安德烈·柯为首的苏联专家组赴柴达木盆地进行石油地质考察。参加勘察的还有钻井专家阿辽亨、地质专家格罗斯和水文地质专家吉亚契柯夫。考察队一行60多人分两路深入柴达木盆地的阿拉尔、红柳泉、七个泉、油砂山、茫崖等地区,在现场考察中发现,油砂山大断裂中暴露的油沙层相当可观。

经过普查,苏联专家和中国地质学家对盆地蕴藏的油气资源都很乐观,增强了加快勘探开发柴达木油气田的信心和决心。随后,考察队立即向国务院、西北局、青海省作了关于勘探开发柴达木盆地的报告,并很快获得国务院批准。

据《青海油田大事记》记载,1954年底,石油管理总局地质局组织的有苏联专家参加的13个地质勘探队经过4个月工作,在茫崖西部发现了干柴沟、狮子沟、油砂山、小红山、阿哈提、七个泉、红柳泉、茫崖、土林沟、油墩子、盐山、开特米里克、油泉子、采石岭、红沟子、大黑山、咸水泉、东柴山等18个可能储油构造和9处油苗。至此,柴达木盆地这个“聚宝盆”的秘密第一次被揭开。

1955年,青海石油探勘局成立。上级决定以西安地质局为主体,抽调酒泉地质大队、陕北枣园钻探大队、永坪大队、四郎庙钻探大队、民和大队、潮水勘探大队、铜川运输站等单位的所属车辆划归青海石油探勘局,从此拉开了开发建设柴达木的序幕。

据《青海油田大事记》记载,1955年8月,青海石油探勘局茫崖办事处107—108联合地质细测队经1:25000地面细测,证实油泉子构造的存在。根据苏联专家建议,以油1井为中心,部署油2、油3、油4、油9井共5口详探井,组成十字剖面,以查明油泉子构造的含油情况。同时,专家认为油泉子、油墩子、茫崖构造都有油苗,地质细测队决定在油墩子及茫崖构造轴部部署墩深1井、茫深1井的钻探。同年12月1日,国家副主席朱德在罗马尼亚访问时,还邀请罗马尼亚4位石油专家分别到甘肃、青海、新疆、四川等地的石油企业担任技术顾问。

据《青海油田ABC》一书介绍,1956年1月,茫崖工委(行政县级政府)成立。1956年4月,青海石油勘探局机关由西宁迁至茫崖。接着,钻井处、地质处、水电厂、机修厂、器材处、职工总医院等十几个单位相继在茫崖成立,成千上万名职工涌向茫崖,茫崖一下子热闹起来。当时,职工的住房条件十分简陋,除电影院、浴室、苏联专家室等是装配式的铁皮木头结构房,医院有五六眼窑洞作住院部外,其余全部都是帐篷。

《青海油田大事记》记载,1957年4月8日—5月10日,应中国石油部邀请,由苏联石油部副部长C.A.奥鲁杰耶夫率领的苏联石油代表团访问中国期间,到柴达木石油探区考察。代表团特洛菲姆克院士一行认为,柴达木不仅不亚于中国已知的油气区,甚至优于前者。因为在其他油气区还未发现如此多处油苗,也没有在第三纪、侏罗纪,甚至白垩纪等丰富的地质构造中都发现生油层。新疆、酒泉盆地尽管在第三纪有丰富的油藏,但都分布于红色地层,而柴达木第三纪地层是灰绿色,生成石油比红色地层更为有利。在这片广阔的土地上,有各种类型的油藏存在。

1959年3月,石油部副部长康世恩率石油部工作组及苏联专家检查会战冷湖的部署,研究冷湖地区含油情况。3月16日,会战动员大会在冷湖五号举行,康世恩向数千名职工作动员报告,号召全体参战职工发扬艰苦奋斗、不怕疲劳、连续作战的精神,加倍鼓足干劲,积极投入钻井会战,一定要在1959年拿下冷湖大油田。9月10日,苏联专家到冷湖指导工作,对试油、采油、修井以及油田管理等方面提出建议。

据《青海石油志》一书记载,苏联专家在盆地指导工作时期(1954年—1959年),科技管理和制度基本上都照用苏联的一套,因此技术问题也就全按照苏联专家的建议去做。五十年代,青海的石油钻井处于概念形成阶段,接受苏联、罗马尼亚的专家指导,初期使用的测井仪器,如轻便半自动仪、全自动仪和气测仪等都是苏联产品。为了开展柴达木盆地的测井工作,石油部工作组和苏联技术人员曾在茫崖、油泉子地区作过技术指导。1957年,在苏联技术人员的帮助下,放射性测井的试验工作也开始进行,解决了自然电位测井无法解决的问题。

《青海石油大事记》记载,1959年11月7日,苏联亚述石油工业管理局主任恩·布林克、党委书记坡·瓦鲁郭瓦、工会主席格·日金克代表全局职工从黑海之滨致信青海石油管理局全体职工,介绍他们的石油勘探成果,以促进交流、增进友谊。柴达木石油职工复信介绍了盆地石油工业发展状况,并感谢苏联院士特洛菲姆克、瓦林佐夫、列文克等50多人的无私援助。

难能可贵的是,透过1959年底《青海石油》报的一篇小报道,我们首次发现了苏联女专家的身影。青海石油技术人员苏和在《和妮娜相处的时候》一文中写道:“苏联女专家妮娜在1957年8月来到柴达木。有一次她和我们一起去俄博梁工作,由于一路都是土路非常颠簸,到了目的地,大家都累坏了,吃完饭就马上睡觉了。但是妮娜同志却没有休息,她把我叫到帐篷里,细致地告诉我第二天应当怎样工作,一直到深夜12点多。有一天,我们出去选点,因为只有一峰骆驼,所以带的干粮很少,特别是出发后,我们突然发现忘记带水,使许多人感到不安,但是妮娜和马克西莫夫同志却谈笑自若。他们的爽朗笑声鼓舞了我们,大家没有惊慌失措,最终完成任务并安全返回。还有一次,我们为钻一个三角点花费了四个小时,经过妮娜的检查,我们所钻的点与正确位置相差50多米,但是妮娜同志并没有批评我们,只是详细地告诉我们正确的选点方法。工作之余,妮娜还经常跟我们分享柴达木难得一见的稀罕物—苹果,大家边吃边聊工作,时常到深夜。”

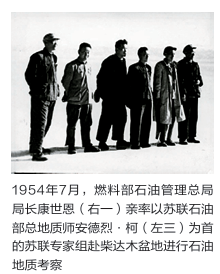

在中国石油青海油田档案馆,保存着1959年11月7日出版的《青海石油》报,报纸头版头条《苏联的无私捐助,促进了柴达木石油工业大发展》指出:“从1954年开始对盆地石油资源勘探的六年来,每年都有成批的苏联专家到柴达木帮助工作。据不完全统计,前后到达盆地的苏联专家共有50多位,其中很多是国际知名的科学家和苏联科学院院士。苏联专家不但帮助我们选择了第一批钻探的构造群,还建议我们采取‘由边缘到中心、先浅后深、先分散后集中’的勘探方针,帮助我们在很短时间内取得了丰富的成果。”

从1954年起,在青海石油人的拼搏努力下,在苏联专家的帮助下,柴达木原油产量从零开始,至1960年达到30万吨,占全国原油产量比重达到12%,与克拉玛依、玉门、四川等油田共同支撑新中国的石油自给。

苏联专家的援助加速了柴达木石油资源的发现和开发进程,缩短了青海石油勘探的技术积累周期,但柴达木石油工业的突破更源于中国地质工作者的不懈探索和求实奉献精神。这段合作与博弈的历史,成为新中国工业从“以苏为师”到“自主创新”的一个典型缩影。

(作者系中国石油青海油田公司咨询研究中心高级咨询员、中国石油党建特邀研究员、中国石油作家协会会员、青海省作家协会会员)

728

点击量

2

下载量

刊出日期:2025.09

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会 中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

邮 发 代 号:2-336

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)