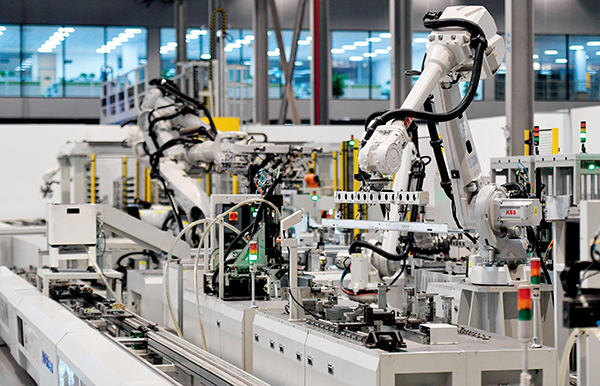

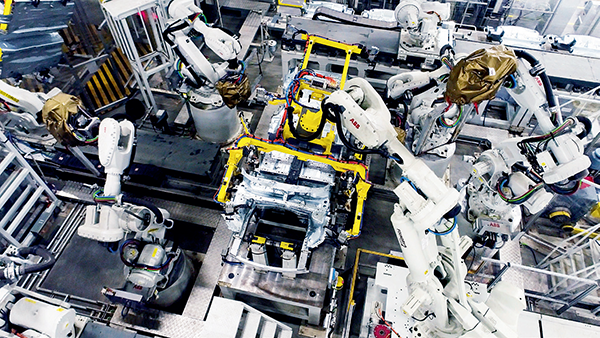

“无人工厂”24小时不间断生产、“机器人同事”包揽重活累活、“透明化生产线”监测全流程作业数据,坐在办公室盯着大屏幕点击鼠标,便可指挥千里之外的工厂生产……越来越多的工业企业呈现如此场景。

这是工业互联网赋能中国制造的缩影。我国正在建设现代化产业体系,推进新型工业化。当前,工业互联网平台体系加快构建,已延伸至45个国民经济大类,产业规模突破万亿元。

油田技术服务业务具有双重属性,与数字天然亲近,它既有“工程”的一面,利用钻井、储层改造等技术建立通达地下油气藏的通道,是开发油气的手段和工具;也有“数据”的一面,利用地震、测井、测试等感知手段获得油气藏的信息特征,作为储量和产量数据计算的依据,是工作的结果和目的,也是油服企业向客户交付的主要“产品”。

全球油服行业正在经历前所未有的深刻变革,其中市场供需变化不断颠覆传统行业价值链。在供应层面,新型油气资源发现与获取及针对油气全产业链智能化新技术的拓展应用等,都是推动因素。而在需求侧,席卷全球的消费升级,成为推动油服行业价值链重塑的主导力量。

“随着油气勘探目标转向低渗透、隐蔽型、裂缝型储层和非常规油气资源,对勘探精度提出更高要求。”昆仑数智科技有限责任公司董事、智慧管理事业部总经理刘哲生表示,宽频地震勘探技术是实现高精度勘探的重要方法之一,它能够获得薄层和小型沉积圈闭高分辨率图像,提供更多地层结构及细部信息,有利于更快、更准确地自动拾取层位,甚至可以用来指导岩性和流体直接检测。西方地球物理公司、法国CGG等公司相继推出宽频地震采集与处理技术,且在全球多个区块应用。

先进的宽频地震技术采用单点激发、单点接收、室内组合处理方式,形成采集—处理—解释一体化宽频地震勘探技术方案,应用范围涉及海上、陆上、海底。尽管在陆上宽频信息激发与接收、海上变缆深宽频地震数据处理方面仍然面临着重大挑战,但该技术能够有效提高深部复杂目标成像质量,并改善反演水平。澳大利亚西北部进行的BroadSeis宽频油气勘探,尽管受制于子波旁瓣干扰,仍对微小构造清晰成像,完成对深部目标层位精准描述。

为了在较短时期内,以低成本获得抢占市场份额所需要的特色技术,跨国公司开始通过战略重组与跨界合作缩短新技术研发周期。在以数字化为标志的跨界合作中,全球知名的油田技术服务公司一马领先。2017年备受关注的跨界合作当属GE与贝克休斯,这笔交易规模达320亿美元的并购被称之为“世纪大并购”。GE称,将把行业领先的设备、服务及数字化解决方案应用于油气开发领域,并致力于把数字化解决方案与贝克休斯上下游技术服务相结合,提高生产效率和经济效益。同年,哈里伯顿和微软宣布达成战略联盟,共同推动油田智能化技术发展,力求实现在油气勘探开发技术上规模空前的智慧化革命。在合作第一阶段,哈里伯顿已在Azure上推出一款软件产品,借助这款软件,通过物联网可以实现油田现场生产数据的实时获取。随着合作深入,双方还将应用微软HoloLens和Surface设备,通过声音和图像识别、视频处理等技术,实现实物资产智能化。除贝克休斯和哈里伯顿外,油田服务领域三巨头之一的斯伦贝谢,也建立了专注于高性能计算和工业互联网等技术的软件创新中心。后来,该公司成为首家与谷歌建立油气应用合作伙伴关系的石油公司。斯伦贝谢将谷歌眼镜(GoogleProjectGlass)功能应用于油气操作与维护管理,随时可向员工提供指令清单、数据和公司知识数字链接,作业时效大幅提升。

大数据是油气数字化的关键技术要素,它将在传统工艺流程中99%未被利用的数据集中释放,从源头上提升产业链价值。IBM公司认为,未来10年,互联设备和分析技术将从采集频次到刻画精度,为公司带来超过10000亿美元的经济效益。率先采用新技术、新工艺的企业,将通过大数据获得技术垄断,而落伍者将成为油气进化物竞天择、优胜劣汰的牺牲品。

与国际大石油公司相比,身处高陡构造、碳酸盐岩、低渗透、火成岩等复杂勘探领域的国内石油企业,在装备制造、计算机软硬件能力、关键技术自主创新等方面仍存在一定差距。未来在地球物理勘探领域,首先需要结合勘探实际,解决发展思路和技术路径问题。

中油技服副总工程师王鹏介绍:“传统的工作方式是以人为核心,转型后,我们希望以事件、作业活动为核心。通过数据决策,把对人工经验、能力的依赖降到最低,系统能够自动完成巡检、预警,人只需要依照指令完成工作即可。”

信息技术革命给油田工程技术业务带来了深刻变革,具体来说,数字化推动了钻井作业科学化。基于钻井作业全过程数字化记录、全区域大数据分析的钻井模板的规模化推广应用,实现了钻井作业流程的全面同步优化和标准化,实现了现场作业从“经验”向“科学”的转变,为从根本上改变钻进提速过程中只见“树木”不见“森林”的局面开辟了新道路,让钻井作业像“工厂化”生产一样变得更加科学规范有序。

目前,我国石油陆上地震装备具备万道以下带道能力,而海上地震装备则具备10缆以下装备能力。近几年深度偏移、逆时偏移占国外地球物理大公司50%以上处理工作量,且逐年提升。而我国石油地震逆时偏移才开始应用,处理工作量很少。全波形反演仅处于学术界探讨阶段,在实际中应用甚少。统计显示,逆时偏移计算量约是深度偏移100倍,全波形反演计算量是逆时偏移100倍。要发展各向异性逆时偏移、全波形反演等先进技术,这对计算机运算能力和相应软件提出了更高的要求。

油服行业是数字技术应用的领先者,数据是地质、钻井、测井、固井、测试、压裂等各专业和环节交流对话的基础,油气勘探开发就是在各专业数据之间互相印证、互相支撑中实现价值递增。然而,近十年来,随着油气勘探开发对象向“深、低、非、海”领域延伸,地面条件和地质对象更加复杂,深层、三高、三低油气藏及非常规油气勘探开发工作量大幅增加,难度越来越大,地质风险、工程风险、效益风险大幅上升,工程作业决策对实时数据和专业信息的需求急剧增长。加之“双碳”目标下,油气企业转型面临挑战,油服企业效益空间被压缩,通过创新实现高质量发展要求十分迫切,数字化转型成为降本增效、增强企业核心竞争力的必由之路。

近年来,中油技服从加强“智能技服”顶层设计入手,与成员企业一起,按照“业务发展、管理变革、技术赋能三条主线,推动工程管控模式变革、打造智能化生产、网络化协同、个性化服务四种能力,构建钻井工程全生命周期智能支持平台”的要求,打响了工程技术业务数字化转型、智能化发展的新战役,持续加强EISC体系建设。

EISC系统推广应用的根本目的在于提高作业效率,助力增储上产。截至2022年10月,中油技服成员企业完成二维地震采集、钻井进尺和压裂工作量同比分别增长15.3%、10.1%和17.8%。2022年10月,完钻重点井92口,平均钻井周期环比提速10.3%。其中,页岩气井和储气库井分别提速19%和29.4%;渤海湾、鄂尔多斯盆地、柴达木盆地、四川盆地等钻井提速效果显著。提速的同时,EISC系统强大的后台技术支持功能,也带来了井筒质量的明显改善。今年前10个月,公司完成重点井的井筒质量总体显著向好,井身质量合格率提高2.54%,固井质量提高8.23%。

对于装备制造企业而言,数字化转型是打造一种看不见的自动化。王鹏分析,数字化转型的本质就是以数据的自动流动和分析,化解系统的不确定性,对外部的环境变化做出实时响应,优化资源配置效率,最终构建新型竞争优势。企业只有对业务进行系统性、彻底性的重新定义,包括组织、流程、业务模式和员工能力等方方面面,数字化转型才能成功。

1426

点击量

1

下载量

刊出日期:2023.10

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会,中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)