2018年,中国石油管道局工程有限公司(管道局)成功中标斯里兰卡排水隧道EPC项目,项目属于非开挖盾构、顶管隧道群项目,是管道局开拓斯里兰卡市场的首个工程,中国石油集团首个海外盾构工程,也是管道局首个采取英标的市政工程。

项目位于斯里兰卡首都科伦坡。斯里兰卡属热带岛国,位于印度洋上,工业基础薄弱,目前进行的各类建设主要依靠国际金融机构和双边援助机构来实施。中国和斯里兰卡关系一直健康发展,高层互访频繁,我国有50多家中资企业在斯里兰卡设立机构,各领域合作不断扩大,市场前景广阔。

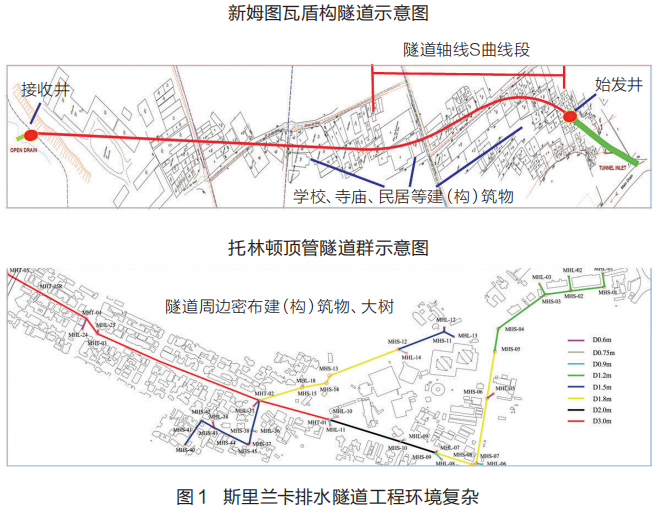

斯里兰卡排水隧道EPC项目工程设计施工难度大,首次采取S曲线小曲率盾构施工,首次采取浅覆土盾构施工,以及中国石油第一次采取土压平衡式盾构设计施工。项目部以管道局战略思想为出发点与指导思想,立足于斯里兰卡市场和斯里兰卡新姆图瓦和托林顿排水隧道工程,借鉴以往国内外工程项目管理经验和融合管理理念的基础上,克服重重困难,积极开拓创新,接轨国际,结合自身的管理特点,在EPC项目管理基础上,深入创新“科研+”融合管理模式在项目中实践与推进,不断提升项目管理水平,在国际化管理、人才培养、科技创新和疫情防控上积累了丰富的经验,取得了显著成效。

一、国际非开挖EPC项目“科研+”融合管理创新实践的背景

(一)符合管道局战略发展目标,是市场的必然选择

盾构、顶管工法作为非开挖专业工法,技术难度大,工艺复杂,一直成为解决我国油气管道领域卡脖子工程问题的首选,是油气管道施工的特种业务。随着国际市场的开拓,国际业务占据了管道局半壁江山,而盾构、顶管等关键性特种业务却一直未在国际业务中得到施展,特别是盾构工法,在中国石油海外业务中仍是空白。在国内,西气东输二线跨越长江、西气东输三线穿过黄河、中俄东线天然气管道过境段等控制性工程穿越中俄界河黑龙江,均选取盾构工法作为工程首选,在市政管廊等新兴业务中,盾构、顶管工法也占据了重要地位。管道局坚定推进市场创新和国际化战略,势必也离不开盾构、顶管等非开挖业务的助力,这是管道局发展战略目标的关键一环,也是市场的必然选择,随着国际化进程,海外非开挖盾构、顶管业务的管理实践,需要不断摸索。

(二)立足国际市场,提升项目管理水平,实现可持续发展的内在要求

管道局非开挖技术经过20余年的发展,在国内的盾构、顶管等非开挖项目具有成熟的项目管理经验及管理方法,储备了大量的科研、设计和施工管理人员,均具备丰富的经验。但在国际非开挖工程,不同于国内施工项目,项目设计管理、施工管理和施工技术等各个方面均有不同,自然人文环境迥异,斯里兰卡排水隧道项目作为管道局第一个国际市政排水项目,执行英标标准,不能照搬照抄国内的设计施工经验,要切实制定合适的方案,才能保证国际项目的顺利实施。但在项目管理上,还存在一定的问题。

一是国际非开挖专业设计及施工管理人员匮乏。管道局在国际非开挖EPC总承包项目管理中,相应的设计及施工管理人员十分匮乏,导致在项目设计施工过程中,管理效率不高。二是未构建一体化的管理模式,管理相对难度较大。EPC总承包项目管理模式已经很大程度上将设计及施工管理环节相结合,但针对国际非开挖业务,仍处于磨合期,并不具备完善的统合各方优势的模式,在管理工作开展过程中,难以真正实现一体化管理目标,需要建立深化管理机制。

斯里兰卡排水隧道EPC项目是管道局进入的第47个国家市场,是管道局进入斯里兰卡市场第一个项目,也是中国石油集团首个海外盾构工程,技术难度大,合同价格极低,成本压力非常大,工期压力较大,更缺乏在斯里兰卡施工的经验和资源,该工程成为了斯里兰卡市场的敲门砖,也是海外盾构工程的探路者。项目由管道局亚太公司作为管理主体,管道设计院与四公司及外部分包单位为项目实施主体,干系人多,涉及面广,只有在不断提升各方参与程度,有效发挥并充分融合各方优势,提高项目凝聚力和综合管理能力,打造具有国际水平的经营管理团队,才能推进项目的高效实施,促进后续市场开发,促使参与各方效益最优化,管道局效益最大化,实现可持续发展。

(三)科技创新与生产实践相结合的有效途径

斯里兰卡排水隧道EPC项目是解决斯里兰卡首都科伦坡核心区内涝的重大民生项目,由斯里兰卡大都市和西部省发展部秘书处招标建设,为世界银行贷款项目。项目面临着地质条件复杂、施工要求严苛等多项难题,也面临着环境条件陌生、社会关系浅显等外在因素,主要体现在以下七个方面:

1)盾构隧道最小曲率半径为110米,为中国石油集团首次,主要地层为砂质粘土和片麻岩,最大单轴抗压强度为170兆帕。2)盾构始发区域为45米砂质粘土地段,覆土层最薄为1.2米,隧道上方房屋密布,是中国石油集团首次。3)顶管穿越地层均为高透水砂层,普遍覆土厚度较浅,局部覆土不到1米。顶管隧道两侧密布大树以及房屋、公共设施等建(构)筑物。4)交通及周边社会环境复杂,两条隧道分布于科伦坡市中心,交通极其拥堵,作业空间狭小。5)受国家战乱影响,既有建筑物及地下设施档案资料基本遗失殆尽。6)管道局首个境外EPC市政排水项目,其设计施工采办首次执行英国标准。7)斯里兰卡相对欠发达,属地资源极其匮乏。

项目存在的上述先天不足和诸多技术难题,涉及面广,难度大,很多问题都是中国石油集团内首次遇到,这些问题对项目管理与科技创新提出了极高的要求,关键技术问题的解决,在很大程度上决定了项目的成败,也在很大程度上影响了后续市场的开发。需要提高科技创新水平和能力,深入结合到现场实际中来,发挥参与各方优势,集中攻关,解决现场技术难题。

(四)国际非开挖项目实施融合一体化的客观需求

国际非开挖项目的地下工程这一自带的特性,决定了项目的难度,斯里兰卡排水隧道还存在大量问题需要解决。

二、国际非开挖EPC项目“科研+”融合管理创新实践的基本内涵

项目部在EPC项目管理模式的基础上,借助开展科研课题的方式,借助各方优势资源,推进“科研+”融合管理创新,集中攻克各项难题,从资源融合、理念融合和执行融合方面,有效推进科研、设计、施工与EPC项目的有效融合,促进项目按计划推进,实现各项目标。

首先是资源融合,管道局科技中心储备有专家资源库,在科研实施上经验丰富,更能从全局层面协调各单位。设计单位具有丰富的理论基础与设计实践,对标准规范的研究较透彻,符合项目科研课题开展的需求。施工单位在工程实践方面经验丰富,技术能力强,拥有广泛的专业分包商、供应商等资源。EPC项目部首先把多方资源整合起来,有效应用到项目管理实践中,实现资源融合。其次是实现理念融合,主要为思路融合和团队融合。坚持问题导向,达成“风险共担、利益共享”的基本原则,确定“求同存异”的共同理念,以攻克现场技术难题为首要任务,以实现全局效益最优化为最终目标,统一思想,以达成理念融合。

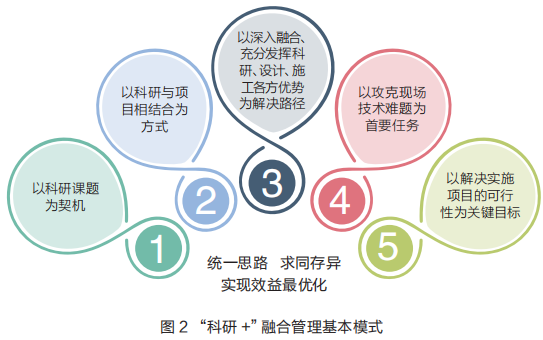

通过采取上述融合的方式,我们逐步探索出国际EPC非开挖项目的“科研+”融合管理的管理实践与创新。确定采取以开展科研课题研究为契机,以科研与项目相结合为方式,以深入融合,充分发挥科研、设计、施工各方优势为解决路径,以攻克现场技术难题为首要任务,以解决实施项目的可行性问题为关键目标。统一思想,求同存异,达成项目合作,实现全局效益最大化。

三、国际非开挖EPC项目“科研+”融合管理创新实践的主要做法

基于“科研+”融合模式的国际EPC非开挖项目管理实践与创新主要包括五个方面的内容,首先是资源融合,这是正常的资源调度,不做重点介绍,其余四个方面的内容,分别为:一是思路融合,遵守共同准则;二是团队融合,建设“家”文化;三是执行融合,解决实际问题;四是基于“科研+”融合管理模式在项目经营管理中的拓展实践。

(一)思路融合,遵守共同准则

多方融合,首先要解决思路统一问题。经多方研讨,确定以下共同思路,以促进相互融合的速度。

一是明确以科研为技术引领,以设计理论为基础,以施工为落脚点,在项目载体上实现彼此交叉融合的基本实施思路。取长补短,有效整合各方优势资源,相互交叉融合,动态修正,使各方短板得到补充,组合成一个有机的整体,得以发挥出1+1+1大于3的效果。二是坚持以问题为导向。主要就项目所预计的、现存的、突发的问题采取针对性措施,把重点落实在解决问题上,把关注点放在实效目标上,引导多方在同一方向上共同开展工作。三是确定“求同存异”的共同理念,一致认同以攻克现场技术难题为首要任务,以实现全局效益最优化为最终目标,关键任务清晰,总体目标明确,推进CPP一面旗帜的树立。四是达成“风险共担、利益共享”的基本原则。

(二)团队融合,建设“家”文化

首先,在EPC项目这个载体上,将管道设计院、管道四分公司部分管理人员纳入EPC项目部管理层,减少了管理层级。其次,针对性建立一套统一的管理制度,提高项目整体管理水平。在项目上实行各方人员“同吃、同住、同工作、同待遇、同娱乐”的五同模式,互相尊重,彼此交心,建立家文化的团队,以企业文化管心,促进各方人员之间的融洽交流,这在很大程度上促进了融合一体化的进程,为人才培养提供了良好的环境,提供“营养液”,在实践中培养人才,形成家文化团队。

(三)执行融合,解决实际问题

设计施工阶段,几乎每一个方案,大到项目整体方案,小到每一根钢筋的布设,都充分沟通,针对境内境外地域差别,采取视频、电话会议等方式多方开展,结合实际与规范,综合多方的意见统筹考虑。在高峰期,为了确保方案的最优化,踏遍现场每一寸土地,访遍项目相关干系人;一天的各种多方讨论视频会多达五六次。

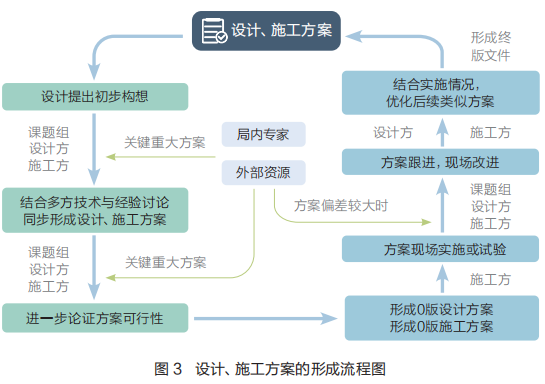

对每一项设计文件与施工方案,首先由设计方根据实际需求,提出初步构想,再经充分讨论,结合多方技术与经验,施工与设计同步形成设计、施工初步方案。再对初步方案进行进一步论证其可行性。涉及重大的关键方案,邀请局内外专家,借助外部资源,进行深入研讨确定。

经过确认后,几乎同步形成0版设计方案与0版施工方案,再应用到现场实施,部分方案继续在现场进一步试验,如竖井基坑施工方案,设计基坑50口,每一口的施工技术要求和难度都不同,提前选取一到两口竖井,确认一个可行性强、安全性高的方案进行试验,以确定最佳方案。

1. 以科研为技术引领,贯穿设计、施工,构成稳定三角

从科研课题的立项到实施,局科技中心从全局的总体技术现状、研发与未来储备出发,客观分析一线项目实际需求,协调引领亚太公司、管道设计院与管道四分公司等多家单位。科技中心有效调配局技术资源和库下盾构、顶管方面专家,对课题给予了最为有效的对口技术支持。深入指导课题组,以明确各项研究内容,引导课题组确定出符合全局利益的研究方向。

通过这些措施,发挥其凝聚力的作用,贯彻统一战线思维,引导设计、施工在科研课题项下的不断融合,对课题起到了巨大的推进作用,搭建了科研—设计—施工的稳定三角形雏形。以解决浅覆土小曲率S曲线盾构设计施工技术难题,开创中国石油集团土压平衡式盾构施工首秀,解决顶管大口径浅埋复杂地况的设计施工难题,实现管道局向顶管领域施工技术的迈进。

2. 以设计理论优势为基础,强化融合架构

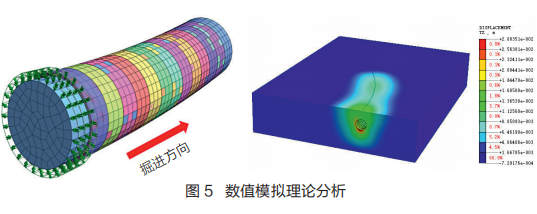

设计的理论功底为科研的实施提供了依据基础,整体设计思维为科研搭建了整体框架,其提前筹划的理念,能实现以最优效益实施项目。把设计融入科研中,提高了科研的可实施性,避免了不必要的支出,提升了融合效果。一是发挥科研设计优势,解决科研设计难题。如开展小曲率段盾构隧道管片的设计、受力分析与模拟,进行施工过程中的土体状态数值模拟分析等。二是为施工方提供技术服务,协助施工方编制、完善施工方案,提供理论计算依据,促进施工方案的批复。

3. 以施工为落脚点,施工方的技术能力与实践经验为融合,进一步完善提升

施工专业公司的施工技术水平与经验是多年实践积累的,符合生产的需求,能在各方面促进科研、设计更好地结合实践,更能通过各种试验分析等开展现场研究,实现科研落地,施工方在科研中发挥着举足轻重的作用。一是充分利用以往专业分包商和供应商的资源优势,获得外部技术支持,并征集其专业意见,以促进科研开展。二是开展各类试验,确保科研实施的可行性。三是以实践经验促进设计的优化更专业。四是合理调整作业工序,优化作业方案,确保各项工作安全实施。如调整新姆图瓦盾构隧道始发掘进方式与工序,降低始发停机时间,提高浅覆土段施工的安全性。

(四)基于“科研+”融合管理模式在国际项目经营合同管理的拓展实践

斯里兰卡排水隧道EPC项目在多方的参与融合下,通过“科研+”融合管理,逐渐形成一个以家文化为核心的项目团队,在EPC项目各领域发挥着积极的作用。在生产经营方面,项目部从大局着眼,从细处着手,逐步从走进去到融进去。

四、国际非开挖EPC项目“科研+”融合管理创新实践的实施成效

借助斯里兰卡排水隧道EPC项目的实施,逐步探索出基于“科研+”融合模式在国际EPC非开挖项目管理实践与创新,应用在国际非开挖盾构、顶管工程中,促进了项目参与各方的相互融合,加深了设计优化,实现了关键难题的攻克,提升了科技创新能力和专业技术水平,增强了项目国际化管理水平,有效节约了项目成本,增加了参与各方效益,实现了全局效益最大化。

1. 管理模式加深了设计优化,节约项目成本

一是深入研究隧道走向与布局,结合对现有水道的详细了解和周边排水的需求,通过对隧道水力的精确计算,有效利用现有排水系统,减少各类口径隧道273米,节约成本约185万元。二是优化设计,重新选择施工工法,设计与施工紧密结合,将263米埋深浅、穿越距离短、地下管网少的顶管隧道改为明挖工法。通过调整施工工艺,将多次穿越距离短的隧道改为连续顶进,取消多处隧道区间内的顶管井。通过上述设计优化,既实现了600毫米和800毫米口径隧道全部改为开挖工法,减少3种类型的顶管设备的投入,节约成本约300万元,又减少顶管竖井24座,降低成本约993万元。设计优化共50余项,累计节约成本约1478万元。

2. 管理模式促进了关键难题的有效攻克,提升了科技创新能力

相融合管理模式的实践与应用,促进现场的实施得到了有效保障,提升了管道局非开挖盾构、顶管科技创新能力。

一是安全实现了中国石油集团首次最薄为1.2米的浅覆土段、轴线上方密布房屋的盾构隧道始发段施工,通过地质改良、改进背填注浆工艺与隧道地面立体监测等方式,地面的沉降控制在10毫米以内,远小于规范值,地面建(构)筑物未受到任何损失,有效保障了居民财产安全。二是通过对设备、管片及刀具、背填注浆等多方面的深入研究,成功攻克在软土、硬岩及软硬交界地层中最小转弯半径为110米的盾构隧道施工,未曾出现盾构机抱卡现象,隧道水平、竖向轴线偏差控制在±50毫米以内,实现了预期成果。三是通过创新形成一批科技成果。

3. 管理模式促进了项目生产经营一体化,推进提质增效落地,助力人才培养,促进了管理国际化进程

通过在斯里兰卡排水隧道EPC项目创新性开展与基于“科研+”融合模式的管理实践与创新,促进了EPC项目各方的深度融合,为人才培养提供了良好环境,进而推进了项目部各项工作的有效实施,提升了国际EPC非开挖项目的执行力和影响力。

在国际项目经营合同管理的拓展实践,有效促进了项目设计变更、索赔和经营管理工作,通过各方的高度参与、融合,不仅完成了设计优化的有序变更,同时抓住了各索赔机会,并集思广益根据合同创造索赔机会,如合理利用合同费用分解这一契机,对原有合同单一盾构隧道施工价格进行详细分解调整,增加基岩地层与软土地层施工单价,通过盾构隧道实际软土地层与基岩地层的长度变化而产生的差价,目前已获得索赔额372万元,后续费用仍在沟通协调中,为项目参与各方创造了可观的效益,推进了项目提质增效工作的落实。

4. 管理模式提升了企业品牌影响力,促进了市场开发进程

通过在斯里兰卡排水隧道EPC项目创新性开展与基于“科研+”融合管理的实践与创新,充分证实了管道局的技术实力,在新冠肺炎疫情期间,实现了盾构隧道的贯通,彰显了管道局负责任的态度与担当,斯里兰卡政府及社会各大主流媒体、新华社等纷纷报道。斯里兰卡总统亦对项目给予关注,听取汇报,世界银行高层到访现场等,均提升了管道局在国际市场的品牌知名度。项目以现场保市场,促成了管道局中标2项油气管道和市政隧道项目,也为后续市场开拓奠定了坚实的基础。

五、结语和展望

随着“一带一路”倡议深入实施,沿线国家加大基础设施建设力度,国际非开挖市场前景广阔。而在城市地下工程施工中,非开挖施工技术具有施工安全、适应性强、技术可靠、对环境影响小等无可比拟的优越性,在国际市政工程建设中,有着广泛的市场空间。

作为企业的软实力,国际项目管理是一项复杂的、系统的综合性工作,也只有多技能多专业的合作才符合管道局推进市场、创新和国际化战略的需求,在国际EPC项目中,特别是在急难险重的国际非开挖项目中推进“科研+”深度融合管理将成为管道局国际项目管理的必然趋势与常态化、制度化,对管道局科技创新、国际项目管理、国际人才培养、提质增效和市场开发等方面可起到重要的推进作用。

成果其他创造人:李胜刚 朱振详 石利军 魏 恒 徐伟中 郭 浩 刘 翥 沈登辉

2617

点击量

3

下载量

刊出日期:2024.01

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会,中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)