创造与创新,一字之差,却相隔甚远。

“创新”,本义是指在原有事物上引入新东西或新概念,制造新变化。作为一个严格的学术用语,“创新”概念最早是由经济学家熊彼特提出的,主要指经济学意义上的技术创新和制度创新。在熊彼特看来,商业组织职能之一就是把新发明、新创造引入生产系统进行商业化应用,而“创造”,本意是制造前所未有的事物,科学中新思想、新理论、新方法的突破,以及新发现均可称为创造。从这种意义上讲,创新与创造都有优化、更新之意,但本质不同的是,创新是量变,而创造是质变。创新是对发明创造的开发、挖掘与应用,是创造力的外化。创造一般是个体行为,而创新一般则是复杂的组织行为或过程。创造通过创新在市场落地和应用。也就是说,创造要通过创新这个市场媒介才能实现。在创造与创新实现之间有一段自然时间延迟,延迟时间有长有短,比如晶体管从发明创造到实践应用仅5年时间,而传真机却耗时145年。

创造与创新之间的距离,长短不一,且大部分因无法转化而沉没,因为它们之间隔着一条“死亡谷”。

“死亡谷”的说法,最早由美国国会议员VernonEhler提出,该说法形象地表述多数发明创造因缺乏外部支持或被发现不具有商业价值而处于“死亡之谷”状态。一项科技成果从研究到开发,再到技术转让和产品上市,需要经过一段时间孕育,最后要通过商业化操作才能在市场上取得成功,而在这个过程中,很多创造发明因等不到“转化”就“胎死腹中”,还有一些成果好不容易走到了产品阶段,却由于不能被市场接受而被迫“沉寂”。

如何以最小成本获取最大的科技成果转化率,是企业实现高质量发展的关键。

研发成果60%打水漂

根据《联合早报》6月25日消息称,英国科学杂志《自然》公布的最新数据显示,中国自然科学论文贡献度超越美国,居全球之冠。6月30日,国家知识产权局发布《2022年中国知识产权保护状况》白皮书显示:我国热点论文数量世界占比持续增长,首次升至世界第一位;高被引论文数量继续保持世界第二位,占世界份额提升了近3个百分点。目前我国平均每年发表的科学论文数量超过40.7万篇,占全球的23.4%,超过美国的29.3万篇。科学论文产出数量是显示一国研发活跃程度的基本指标。我国自然科学论文数量全球排名第一,意味着我国对科研投入资金多和研发人员多。统计显示,2022年我国研发经费投入达30870亿元,首次突破3万亿元大关,比上年增长10.4%;美国为3.96万亿人民币,比上年增加5%,保持了第一位,但中国与美国差距日益缩小。从增速看,2022年我国研发投资额是2000年的10.2倍,而美国投资额仅为2000年的1.8倍,远低于我国。

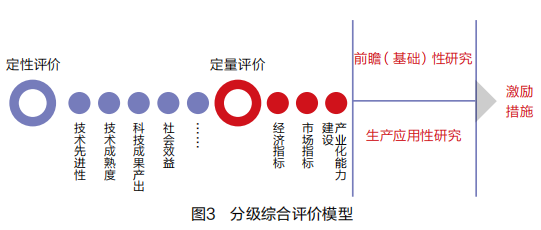

但从科技成果转化率方面看,最新数据显示,过去5年我国发明专利产业化率整体呈稳步上升态势,2022年增至36.7%,创5年新高;其中企业发明专利产业化率为48.1%,高校发明专利产业化率为3.9%,科研单位发明专利产业化率为13.3%。与发达国家科技成果转化率60%—70%相比,我国科技成果转化率总体上仍然偏低。更为关键的是,作为我国科研资源和人才队伍最为集中的高校和科研院所,科技成果转化率严重不足。按照转化率衡量,政府用了数以万亿计的资金换来的研发成果,有60%以上打了水漂。

姑且不论由于科研体制和技术转移方式不同,中美两国在科技成果转化率统计方面存在差异,但我国在核心技术、关键技术上对外依存度高达50%以上却是不争的事实。我国科研所用的高精尖仪器和软件几乎没有国产,严重依赖进口,还有制造芯片的高端光刻机,也一直被欧美卡脖子。虽然我国高技术产品出口总量世界第一,但自主品牌出口不足10%。这起码说明国内在科研领域基础支撑方面还是有很大进步空间的。

30多年尴尬的轮回

一方面是专利授权连续多年居全球首位,另一方面是专利转化率平均不到50%;产业化率更低,不到30%。企业拿真金白银支持创新,可大量专利成果却又被束之高阁。钱没有花在刀刃上,难怪人们会有抱怨了。不过,抱怨归抱怨,冷静分析,这现象其实也不足为怪。现在社会上有一种认识误区,那就是认为科技成果转化率低,是因为对成果转化投入过低和重视不够造成的。其实不然,根本原因是众多科研成果或是脱离了社会需求或是没能成为真正的成果所造成的。也就是说,90%以上的科技成果不能转化为生产力的根本原因,在于这些成果不是成果。

我国自2006年明确“自主创新”的国策以来,至2022年,我国在研发投入、专利数量等领域均世界领先,中兴通讯以取得的发明专利占所申请专利总量93.39%的比例称霸全球,举国欢腾。但是拿“死亡谷”地图冷静分析就会明白,这不过是表面繁荣而已,相当数量的发明创造在酝酿之初就匍匐在“死亡”谷底,根本无意进行商业转化。虽然政府强劲发力激活了产学研能量,并创造大量成果,但大量既没有价值也没有市场的成果并非带着转化目的面世的,它们既是来到了自己的家园,也是来到了自己的墓地。

企业为了获取政府减税、信贷支持等,组织力量进行创造,然后以专利形式申请官方认可和法律保护;教授为了获得科研经费、完成考核指标等目的,申请专利;各路精英为了毕业证书、为了城市立足等理由进行创造,都与转化为生产力无关。因而,在中美贸易战中,面对中兴通讯的危机,每一个信息技术工作者都会在心中默默流泪,但面对核心技术基本依赖美国这一现实,所有的伤感又都无济于事。30多年前,中兴通讯在“七国八制”围剿中起步,在技术封锁中诞生。30多年后,中兴通讯又回到了技术封锁原点—仍然被美国芯片、核心零部件卡住了脖子。30多年尴尬的轮回,一定程度上折射出我国科技企业现状—核心技术仍受制于人。

症结在于发明人产权缺位

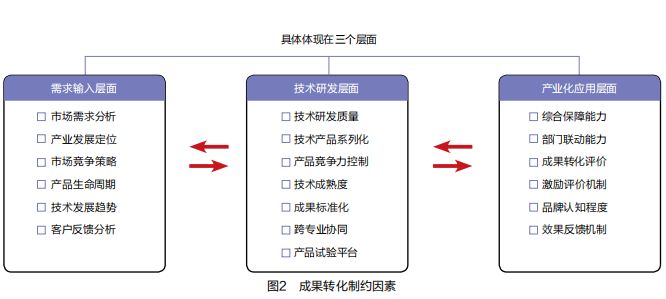

破解“课题结束,科技成果就进保险柜”的尴尬,推动科学创新走出“死亡谷”,离不开科技成果产出机制成因分析。实际上,人们观察世界有两个视角:一是价值判断;二是实证分析。研究问题要有价值判断,但同时也要有实证分析。作实证分析,就是要找出那些约束“行为”的条件。条件找准了,行为也就被解释了。回到“研产用脱节”问题,也有两个角度:从价值判断看,研产用脱节无疑不合理,应当改进;但从实证角度看,这种现象存在又有存在的理由。根据“约束条件下追求最大化”原理,发明人不关心成果转化,一定是成果转化不体现他们最大化利益,否则不会如此。

可以说,提高科研成果转化率,核心是解决好动力问题。职称评定、体制机制关卡,公共服务平台短缺等在某种程度上都会妨碍科技成果转化,但并非是关键因素。为何有人评了职称也不重视成果转化?事实上,目前科技人员中多数都是有职称的。当下产学研脱节,最深层次的原因是发明人产权缺位。根据美国经验,历史上联邦财政资助研发的专利曾归政府所有,那时美国专利转化率仅5%,1980年“拜杜法案”将专利权下放给了研发机构,结果转化率一路飙升。在2008年颁布《中华人民共和国科学技术进步法》中,我国也将政府资助研发的专利权也给了科研院所。照理,专利转化率应该大幅提升,可现实却让人大跌眼镜。何以如此?症结还是在产权上。原因是国内科研院所与美国不同,人家私人投资;我们国家和企业投资,专利权下放不过是“大锅饭”变“小锅饭”而已。产权问题涉及体制和法律,改变难度太大。但产权关隘之外,企业仍有余地为发明人寻求收益权最大化,“发明人产权归位”仍是破解科学创新走出“死亡谷”的关键手段。

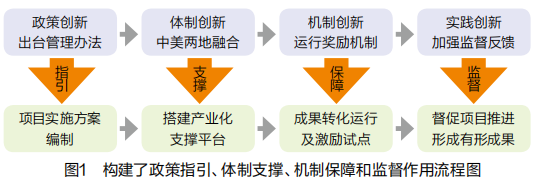

—在体制方面,建立“产学研用”定位清晰的组织机构。通过组建项目创新团队,采取模拟法人运作等创新管理方式,实现对科技人员有效激励;搭建产业平台,提升成果有形化、市场化水平。

—在机制方面,通过搭建成果转化运行机制,确立项目选择机制,编制成果转化及奖励政策,规范项目管理及运作模式,理清参与成果转化各方的权利义务,对创新团队实施项目收益分红,建立创新团队与企业共享收益的利益分配机制,激发科研人员创新动力活力。

—在成果孵化方面,科研机构要从商业化高度来审视与设定成果项目与技术路线,推出有助于解决企业实际问题特别是重大瓶颈问题的应用技术。科研机构供给能力不足、科技成果实用性不强,也将制约科技成果转化率。

2219

点击量

0

下载量

刊出日期:2023.08

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会,中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)