3月中旬,中国石油、中国石化、中国海油2024年报已悉数出炉。在成品油承压的2024年,我们看到天然气逆袭成为三大石油公司破局的关键。

最为突出的是中国石油,2024年天然气销量同比增长5.2%,达到2877.5亿立方米,创下历史纪录。在2024年市场交易价格有所下降的情况下,仍贡献了540.1亿元利润。

摩根士丹利的研报指出,虽然下游业务走弱,但中国石油去年的天然气业务表现亮眼。该机构上调了中国石油天然气营运利润预测,认为煤改气、天然气发电等需求叠加天然气价格改革,会有力提升相关业务的利润率。

中国石化2024年天然气产量同比增长4.7%,其全产业链效益增长,上游板块实现税前利润597亿元,同比增长24.3%,创下新纪录。

2024年,中国海油净利双增领跑,深层煤岩气与LNG重卡催生万亿新需求。天然气销量同比上升7.8%,销售收入同比增长5.2%。

摩根士丹利认为,行业共识“天然气是能源转型最佳桥梁,2025行情看涨”。

层见叠出。4月17日,中国石油企业协会、西南石油大学中国能源指数研究中心发布的《中国天然气行业年度运行报告蓝皮书(2024—2025)》印证,“碳中和”与能源转型引领天然气产业发展,全球天然气产业将迎来黄金发展期。指出,全球已在能源低碳转型大方向上形成较统一的认识,能源脱碳路径呈现“四化”显著特征,即化石能源清洁化、清洁能源规模化、多能互补综合化、终端用能电气化。能源低碳转型为全球带来了巨大的投资与合作机会。能源转型和“碳中和”以能源清洁化、低碳化为发展趋势,是引领天然气和新能源产业发展的主导力量。

在这一发展趋势和主导力量的影响下,《中国天然气行业年度运行报告蓝皮书(2024—2025)》提供的数据显示:全球能源生产与消费总量继续保持增长态势。全球天然气市场的供应与需求关系依然面临能源转型、极端气候、地缘政治冲突等挑战。2023年,全球天然气生产总量及其占比与2022年基本持平,消费总量及其占比也未出现明显变化。聚焦国内,2024年,中国能源生产与消费均持续增长,能源生产总量达49.8亿吨标准煤,同比增长3.11%,能源消费总量达59.6亿吨标准煤,同比增长4.20%。其中,天然气产量在2024年达2463.70亿立方米,同比增速6%;天然气消费量约4261亿立方米,保持8%的高速增长,在一次能源消费中的占比持续提升,达到8.89%。

可以说,在气候危机与技术革命交织的新时代,全球能源体系正经历着前所未有的重构。作为化石能源家族中碳排放强度最低的成员,天然气在这场变革中扮演着独特的战略角色—它既是能源转型的“过渡桥梁”,更在技术创新驱动下蜕变为低碳革命的“前沿阵地”。

特别是,中国作为全球最大的能源消费国,通过页岩气、煤层气开发技术的突破性进展,甲烷排放监测体系的智能化升级,以及碳捕集封存(CCS)技术的集成应用,正在书写着天然气产业的“绿色进化论”。

气候承诺下的绿色治理:从被动管控到智慧减排

与其他化石燃料相比,天然气燃烧对环境的影响显著较低。天然气燃烧产生的二氧化碳仅为煤炭的一半,石油的70%。

伍德麦肯兹提供的数据显示,天然气不排放二氧化硫或汞,其产生的一氧化碳和氮氧化物也仅为煤炭的五分之一。过去十年间,美国的二氧化碳排放量减少了12.6%,而中国的“蓝天”政策则使北京的空气污染(如PM2.5和二氧化氮)水平降低了45%。这些成果很大程度上得益于从煤炭向天然气的能源转型。

当然,天然气也面临诸多批评。比如天然气和液化天然气与温室气体排放密切相关。伍德麦肯兹认为,虽然液化天然气的温室气体排放强度比煤炭低约60%,但其甲烷和二氧化碳的排放问题必须抓紧解决,以确保其作为过渡能源的地位。

甲烷是天然气的主要成分,是全球第二大温室气体,仅次于二氧化碳。自工业革命以来,全球平均气温上升有30%归因于大量的甲烷排放。增温潜势高、寿命短是甲烷的特点。以20年为计算周期,甲烷增温效应比二氧化碳高出约80倍,而与二氧化碳可以在大气中存续数百年不同,甲烷在大气中的寿命要短得多,约为12年。这意味着,减少甲烷排放,对减缓全球变暖有着直接影响。

近年来,我国陆续出台一系列政策文件,对加强甲烷管控、减少甲烷排放和泄漏等提出指导意见。2007年,《中国应对气候变化国家方案》提出控制甲烷排放相关要求;“十二五”和“十三五”的控制温室气体排放工作方案均提出控制甲烷等非二氧化碳温室气体相关措施。尤其是“十四五”规划中,首次将控制甲烷排放纳入五年规划目标,为我国实现“3060”目标提供了有力支持和保证。

2023年11月,我国生态环境部等11个部门联合公布了《甲烷排放控制行动方案》,明确提出“十四五”和“十五五”期间甲烷排放控制目标以及行动计划,甲烷管控再加码。

中国石油积极响应国家和中央对甲烷管控及绿色发展相关要求,出台了一系列甲烷管控政策,并作为中国唯一成员加入“油气行业气候倡议组织(OGCI)”,深度参与该组织应对气候变化的国际合作。

天然气生产过程中的甲烷逃逸排放是主要的污染源之一。根据研究,油气系统甲烷逃逸排放占行业总排放的60%以上。这些甲烷逃逸主要发生在天然气的开采、集输和净化环节。例如,在开采环节,钻井液、钻屑及其浸出液、气田采出水和钻井噪声等都是主要的污染来源。在集输环节,天然气管道的逸散排放和集输场站噪声是主要的污染源。而在净化环节,废气和废水的排放则对环境造成了影响。

当全球气候议程将甲烷管控推向风口浪尖时,中国天然气行业正经历着从粗放管理到智慧治理的深刻转变。研究表明,油气系统甲烷逃逸排放占行业总排放的60%以上,虽然传统人工巡检方式对微小泄漏的捕捉率不足30%,但是,在塔里木油田,一场数字化革命正在改变这种局面:搭载高精度甲烷传感器的巡检无人机群,通过AI视觉识别系统自动锁定疑似泄漏点,激光光谱分析仪可在200米外实现0.5ppm级别的检测精度。这种“天—空—地”立体监测网络使泄漏发现响应时间从72小时缩短至2小时,年减排甲烷相当于50万吨CO2当量。

技术创新不仅体现在监测端,而是贯穿于生产全链条的解决。

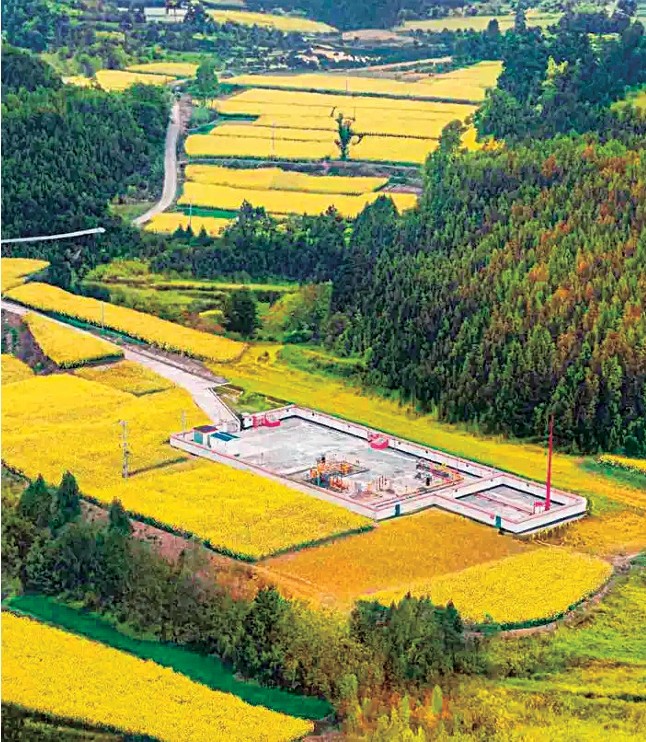

以在天然气勘探与开发方面,保持年均30亿立方米的快速增长,逐步发展为国内最大的天然气生产基地之一的中国石油西南油气田公司为例。

作为中国石油首批甲烷管控示范企业,西南油气田自2021年起积极探索具有推广价值的甲烷管控方式,编制完成甲烷管控方案,聚焦从源头减少甲烷排放,全面开展五大甲烷管控工程和两项甲烷管理措施。据西南油气田质量健康安全环保部环保科贾宇介绍:“五大工程包括常规火炬熄灭工程、放空气回收工程、产区适应性改造工程、甲烷泄漏检测与修复、智能甲烷监测设备。两项措施则是甲烷核算方法研究和管理制度制定。”

2021年,川西北气矿双鱼石区块启动中国石油首个甲烷管控示范工程。在场站,熄灭常规火炬、改造工艺系统、回收管线检维修放空气等针对性举措逐一落地。次声波光纤预警、激光云台、气云成像等实时监测预警设备的安装,配套上无人机走航和机器人智能巡检,实现了场站、管道的甲烷微量泄漏深度感知与修复。同时,创新建成的双鱼石甲烷减排环保管控系统,不仅打造了产防结合、动静一体、智能管控的全流程甲烷减排和监控体系,还填补了公司环保管理数字化空白。天然气开采甲烷无泄漏示范区工程在川西北气矿、川中油气矿、重庆气矿取得显著成效。

甲烷管控“西油经验”由此诞生,并最终登上全球甲烷论坛展示分享。

在2024年3月在瑞士日内瓦举行的2024年全球甲烷论坛上,西南油气田作为我国油气开采行业唯一入选的单位,在大会上展示“天然气开采甲烷无泄漏示范区工程”行动案例,向全球推广中国油气企业先进的甲烷管控经验。

与此同时,西南油气田还持续开展甲烷泄漏检测与修复试点工程,涵盖“开发—储运—净化”全流程业务,加强设备与管线组件动静密封点泄漏等环节的治理,采取泄漏检测与修复技术(LDAR)等措施,降低场站甲烷逸散和排放量。通过这些措施,西南油气田在2021年至2023年期间取得了显著成效,累计回收零散气和放空气4.9亿立方米,减少甲烷排放0.7万吨,甲烷泄漏率从0.35%降低至0.02%以下,人工现场巡检频次降低50%。

在西南油气田的脱水处理厂,分子筛吸附工艺升级为膜分离技术,利用不同气体分子在陶瓷膜中的渗透速率差异,实现甲烷纯度从95%到99.99%的飞跃。这项技术的突破不仅减少了工艺尾气排放,更使管输天然气热值提升8%,每年减少燃烧废气3.2亿立方米。

中国石油作为中国唯一成员加入“油气行业气候倡议组织(OGCI)”,西南油气田通过该平台加强与欧美企业的甲烷控排技术和经验交流,合作开展示范项目。

中国石油牵头编制的《天然气开发碳足迹核算与验证》国际标准,首次统一了非常规气田开发碳排放计量规则。标准创新提出“钻井液碳排放因子动态计算法”,将甲烷逃逸量计算误差从±30%压缩至±5%。该标准已被美国二叠纪盆地、俄罗斯西西伯利亚等全球20个主要气田采用,重塑国际天然气碳计量规则体系。

CCUS驱动:天然气利用零排放与碳源循环

2025年1月10日,国内首个万吨级燃气电厂二氧化碳捕集示范项目在阜宁电厂正式启动。该项目是中海石油气电集团秉持绿色低碳发展理念的重要实践,也是在“双碳”产业前沿领域的一次重大突破。

与传统燃煤电站不同,这里烟囱排出的不再是滚滚白烟,而是经过胺法吸收处理的洁净尾气—捕集装置每年可将120万吨CO2液化提纯,这些液态CO2通过专用罐车运往200公里外的东海海底咸水层实施封存。这个国内首个燃气电站全流程CCUS示范项目,标志着天然气发电正式迈入“近零排放”时代。

这种技术协同的背后是工程技术的重大突破。该项目采用先进的燃烧前碳捕集技术,从燃气轮机燃烧前对天然气进行脱碳处理,相比燃烧后捕集,具有更高的捕集效率和更低的能耗,捕集效率可达90%以上。这种技术对整个CCUS系统进行了优化设计和集成,提高了系统的稳定性和可靠性,使其能够与燃气电站的运行紧密结合,实现高效的二氧化碳捕集和处理。通过优化系统流程,使用新型高效吸收剂,提高了二氧化碳的吸收效率,减少了能量损失和设备之间的相互干扰,进一步提高了捕集效率。

在鄂尔多斯盆地,中国石油建成全球最大CCUS工业化应用基地,创新形成“天然气开发—CO2驱油—地质封存”协同技术。通过自主研发的微震监测与数值模拟耦合系统,实现CO2在地下咸水层的运移轨迹毫米级追踪,封存安全性达到99.99%。项目累计封存CO2300万吨,相当于130万辆汽车年排放量,相关技术入选联合国清洁发展机制(CDM)优先推广目录。

4月5日,西南油田承建的国内首个CCUS—EGR先导试验工程—卧龙河气田茅口组气藏CCUS—EGR先导试验工程(引进分厂)碳捕集装置已成功完成调试。它不仅是国内首个天然气净化厂尾气碳捕集工业化项目,更是国内首个将二氧化碳用于回注驱气的示范项目。其碳捕集装置作为国内首套低压、中低浓度碳捕集装置,创新性地采用了CCUS—EGR(碳捕集+回注驱气)新模式。该模式运用化学吸收法对尾气处理单元排出的二氧化碳进行捕集,预计每年可捕集二氧化碳约2.65万吨,捕集后的二氧化碳回注至地下,不仅能提高采收率约10%,还实现了碳源循环利用与零排放。

技术创新正在重塑整个能源产业链。在液化天然气(LNG)领域,中国石油自主研发的“冷能利用”技术,将LNG气化过程中释放的–162℃冷能用于冷链物流中心制冷,使能源综合利用率提升25%。在用户端,智慧燃气计量系统通过NB-IoT物联网技术实时监测百万家庭用气数据,AI算法精准预测区域用气负荷,配合储气库灵活调峰,将管网运营效率提升18%。

中国海油在江苏盐城打造全球首个LNG冷能综合利用示范基地。建设的低温粉碎装置利用-160℃冷能处理废旧轮胎,橡胶粉生产效率提升3倍,能耗下降70%。配套的碳捕集系统将冷能发电余热用于胺液再生,使CO2捕集成本降至25美元/吨,技术经济性达到国际领先水平。该项目已形成12项国际专利,技术方案正在澳大利亚Gorgon LNG项目落地实施。

更令人瞩目的是,来自胜利油田的CO2驱油技术被创造性移植到发电领域:将捕集的CO2增压至超临界状态注入衰竭气藏,既可提高天然气采收率15%—20%,又能实现永久地质封存。在鄂尔多斯盆地,这种“驱气封存”一体化模式已形成年封存50万吨CO2的能力。

政策创新则为技术转化注入持续动力。“十四五”能源规划将CCUS技术商业化作为重点攻关方向,在广东碳排放权交易所,燃气发电机组因低碳属性获得的CCER指标,每年可创造超亿元的额外收益,形成“环保—经济”双赢的正向循环。

我国已发展形成适配多种浓度不同规模排放源的碳捕集技术。截至2024年11月底,我国已投运和规划建设中的CCUS示范项目超120个,二氧化碳捕集能力达600万吨/年。低成本、低能耗的新一代碳捕集技术呈现快速发展态势,正由中试逐步向工业示范过渡。

未来之路:技术融合开启新纪元

站在能源革命的转折点上,天然气产业的创新图谱仍在持续扩展。

据中国石油企业协会、对外经济贸易大学中国国际碳中和经济研究院、对外经济贸易大学一带一路能源贸易与发展研究中心,4月17日发布的《中国低碳经济发展报告蓝皮书(2024—2025)》显示,为实现“双碳”目标,中国正加速推进天然气基础设施建设,形成覆盖全国的高效能源运输网络。根据规划,到2035年,中国将新增天然气管道总里程约6.5万千米,其中包括新增干线管道2.95万千米和省级管道3.53万千米。这些建设将显著提升天然气在中国能源结构中的占比,为推动清洁能源转型奠定基础。

2025年,天然气管道及储气库等配套设施建设将成为重点,横跨东西、纵贯南北的管网格局逐步完善。

与此同时,技术的融合与突破,正推动天然气产业迈向一个全新的高度。

综前所述,我国页岩气革命,从跟跑到自主创新改写行业规则,到煤岩气革命突破“禁区”,成为天然气增产新亮点。中国天然气开发呈现出喜人的局面。《中国天然气行业年度运行报告蓝皮书(2024—2025)》显示:全国天然气产量按照月度合计和年度统计都超过了2024年的目标产量2400亿立方米,分别为2463.24亿立方米和2463.70亿立方米,比2023年年度统计值增加了139.70亿立方米,连续第九年增量超过100亿立方米。

我国在天然气产业上的技术融合与突破,也为低碳经济的发展注入强劲动力。

中国海油研发的天然气水合物固态流化开采技术,在南海神狐海域实现日均稳产2.87万立方米的突破,这种“可燃冰”开发技术可能开启全新的天然气纪元。这一技术的成功应用,不仅展示了我国在天然气水合物开采领域的领先地位,也为全球能源供应提供了新的解决方案。正如中国工程院院士周守为所指出的,CCUS技术是未来实现碳中和的兜底保障,而天然气水合物的开发则为这一目标提供了新的路径。

中国石化发起成立的“丝绸之路CCUS产业发展联盟”,已吸纳12国38家企业加入。联盟推动的“天然气净化厂碳捕集技术共享计划”,帮助哈萨克斯坦让那若尔气田CO2捕集成本下降至40美元/吨。其开发的模块化碳捕集装置,可在3周内完成气田现场部署,捕集规模灵活适配1—50万吨/年,在中东地区形成规模化应用。

中国海油主导制定的API RP 2296《LNG冷能利用技术规范》,系统规定了冷能发电、空气分离等7大应用场景的技术参数。标准首创的“冷能品位—温度区间—转化效率”三维匹配模型,使冷能综合利用率从35%提升至60%。该标准已被卡塔尔、马来西亚等LNG出口国全面采用,推动全球LNG冷能利用率提升至28%,年减碳量相当于种植1.2亿棵树。

在氢能领域的技术突破,天然气催化裂解制氢技术将甲烷转化为氢气和固态碳,既避免了CO2排放,又产出高附加值碳材料,相关中试装置已实现90%的甲烷转化率,为天然气在氢能产业中的应用开辟了新的可能性,进一步推动了能源结构的优化和升级。

一场多能协同的能源革命正在上演。

3月,在油菜花田与钻井平台交织的和谐春日胜景里,黄河之畔,一块块光伏板宛若一颗颗耀眼的“明珠”,镶嵌在盐碱滩上,给油气生产源源不断地注入绿能。

中国石化胜利油田光伏板阵列覆盖着钻井场站的空地,产生的绿电不仅满足采油设备的用电需求,余电还通过电解水装置制取“绿氢”。而这些氢气按10%比例掺入天然气管道,经改良后的燃气轮机可实现混合燃烧,使机组碳排放强度再降15%。这种“气—光—氢”三联供模式,将传统气田转变为多能枢纽,年减排CO2不断增加。

我们看到,中国石油西南油气田依托“气田数字孪生系统”,实现了生产数据的全面采集、计算和监控。利用AVEVA PI System的资产框架,构建了标准化的数据模型,创建了实验室数据库、工艺参数数据库以及设备资产数据库,为设施工程中心、生产运行、检维修等7个部门提供了统一的数据平台。通过数字孪生模型,工程师可以在虚拟空间中模拟不同开发方案的经济与环境效益,使方案决策周期缩短60%。特别是区块链技术的引入让每立方米天然气的“碳足迹”可追溯、可认证,为构建全球碳关税体系提供技术支撑。这种技术的应用不仅提高了碳排放数据的透明度和可信度,也为天然气在全球碳减排目标中扮演更重要的角色提供了可能。

当技术创新突破成本约束,环保技术转化为经济优势,单一能源演进为系统解决方案时,传统化石能源同样可以成为低碳转型的推动者。三大石油公司通过240余个国际合作项目,将中国天然气低碳技术输出至32个国家。通过持续技术创新与全球合作,中国三大石油公司正重塑天然气产业低碳发展范式。其构建的“技术研发—工程验证-标准输出”创新链条,不仅推动国内天然气消费碳排放强度较2015年下降45%,更为全球天然气产业绿色转型提供了可复制、可推广的中国方案。

正如国际能源署报告所言:“未来30年天然气能否成为气候解决方案,取决于技术创新能否持续突破。”中国正在进行的这场天然气技术革命,不仅关乎能源安全,更是对人类可持续发展命题的东方解答。在这条突围之路上,每一次技术突破都是对既有认知的超越,每一项工程创新都在重塑能源的未来图景。

1050

点击量

0

下载量

刊出日期:2025.04

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会 中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)