记者:新能源发展给我们国家带来了机遇,在推进过程中,我们的现状是怎样的?

胡文瑞:如果说“煤炭革命”造就了英帝国,“石油革命”造就了美帝国,那么“新能源革命”又会造就哪个大国呢?我认为,新能源发展为中国带来了机会。

从发展现状看,中国在2015至2019年的五年间,太阳能、风能、地热能、生物质能、氢能,以及水能等,生产总量、消费比重、装机规模、发电比重均位列世界第一。

2020年中国全社会用电量75110亿千瓦时,占全球四分之一,其中新能源占比15.9%,2050年将达到48%。在我国“十三五”规划目标中,非化石能源生产总量7.5亿吨/标煤、消费比重15%、装机比重39%、发电比重31%。其中水电装机3.4亿千瓦、风电装机2.1亿千瓦、太阳能装机1.1亿千瓦,除核电装机0.58亿千瓦目标外,所有国家规划目标均超额完成,而且增长幅度都在两位数以上。2020年,中国累计太阳能装机2.53亿千瓦、风电装机2.81亿千瓦、水电装机3.7亿千瓦,生物质能装机2952万千瓦(垃圾、秸秆、沼气)、核电装机1853万千瓦、海洋能装机5000千瓦,氢气产能4100万吨、产量3342万吨/年,地热能利用已占全国能源结构比达1.5%以上,地热取暖面积累计13.92亿平方米。2020年,中国风能、太阳能建设规模均占全球30%以上,仅年新增风能装机容量就达52吉瓦,总量超过欧洲、非洲、中东和拉美的总和,同时期的美国只有17吉瓦,像这样的速度和投资在世界上排在首位。

截至2022年底,我国新能源(可再生能源)当年新增装机1.52亿千瓦,累计达到12.13亿千瓦,占全国发电总装机的47.3%。其当年发电量2.7万亿千瓦时,占全社会用电量的31.6%。其中当年新增风电3763万千瓦,累计达3.65亿千瓦;当年新增太阳能8741万千瓦,累计达3.93亿千瓦;当年新增生物质能334万千瓦,累计达0.41亿千瓦;当年新增常规水电1507万千瓦,累计达3.68亿千瓦;当年新增抽水蓄能880万千瓦,累计达0.45亿千瓦。2022年,中国可再生能源装机总量历史性超过了煤电装机,当年新能源新增装机占全国新增发电装机的76.2%。

2023年,风电装机规模将达到4.3亿千瓦左右、太阳能发电装机规模将达到4.9亿千瓦左右、水电装机规模将达到4.23亿千瓦、新增核电装机289万千瓦,在运规模将达到5846万千瓦(数据源于国家能源局公开的材料)。

与此同时,《能源法》《核电管理条例》的立法,《中华人民共和国可再生能源法》《中华人民共和国煤炭法》《中华人民共和国电力法》《石油储备条例》的修订,也为中国新能源的发展提供了政策支持和发展保障。

记者:在新能源技术和装备上,我国在哪些方面有所突破,还有哪些瓶颈?

胡文瑞:经过“十二五”和“十三五”的发展,如今迈入“十四五”以来,中国的新能源技术大踏步进步,没有谁能卡得住中国的脖子,似乎被别人“卡脖子”“交学费”的时代已基本结束,可以独立自主地干下去了。

太阳能光热转换、光电转换、光化学转换的技术我们已基本掌握,不但产量占全球70%,而且设备全部国产化。2021年6月18日,中国首个空间太阳能电站实验基地在重庆璧山正式开建,在3.6万千米空间建设一个地球同步太阳能发电站,巨大的太阳能电池板追逐太阳,2025年,通过高频微波能量把电传输到地球接收站,中国的这项颠覆性技术走在了世界前列。

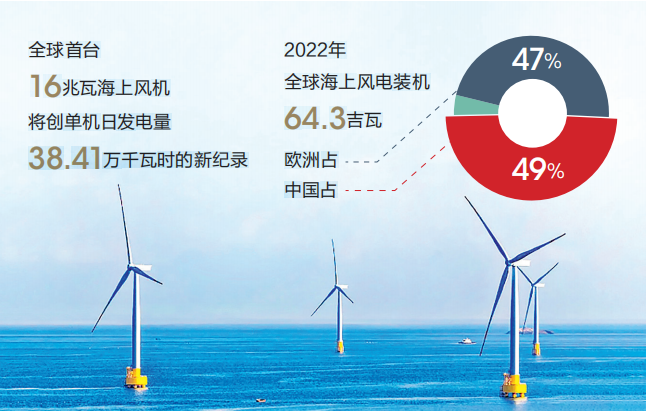

风能是太阳辐射下一种转化形式,相比其他能源分布广、永不枯竭、蕴藏量大,是水能的10倍。中国掌握其所有关键技术和装备制造,并已成为风电技术和装备输出大国。目前海上大功率(1.6吉瓦)风电集群装备主要来自中国。已建成世界最先进海上、陆上巨无霸大型风力发电机组,高达40层楼,可升降直升机,一台年发电4亿度。据2023年9月3日《晨报》报道:全球首台16兆瓦海上风机将创单机日发电量38.41万千瓦时的新纪录。2022年,全球海上风电装机64.3吉瓦,其中欧洲占47%,中国占49%。欧洲已失去头把交椅,中国引领全球海上风电市场增长,而欧洲在未来10年内重新夺回风电市场的可能性不大。

氢能被大多数业界专家称之为“未来能源”“终极能源”,是世界上最干净的二次能源,其燃烧热值高,是汽油的3倍、酒精的3.9倍、焦炭的4.5倍。不论单质状态还是化合状态,一般制备技术基本成熟,但核心技术仍存在差距,储存及输送设施则发展滞后,同时缺少产业引导的政策、标准等。中国已经是世界第一大氢生产国,2022年,全世界电解槽出货量约60%来自中国。氢能在我国被普遍看好,政府有发展计划,预计未来将强劲增长,但也有人担心过剩。对氢的制备,中国工程院研究认为,“可能在2035年成为中国主体能源”。目前所知的燃料中,能量密度最高是氢气,它具备清洁和可持续的优势,因此,氢被认为是“极大概率将成为终极能源”。但是,比尔盖茨说,“氢能源前景仍很遥远”,属于“灰色能源”。

核能属于核裂变。我国有54台在役核电机组,首台于1991年建设。它分这样几个类型:一是“压水堆”,属先进核能,是第三代技术,截至2022年在建14台。二是“高温气冷堆”,是第四代技术。2020年9月12日,全球首座华能山东石岛湾60万千瓦世界顶级核电站示范工程,正式带核运行,2021年底并网发电。中国又创了一个世界第一,成功领跑全球,一举打破西方技术垄断。三是“快堆”,被称之为“固有安全核能”,安全万无一失,核废料、原料可以使用1000年。世界只有中国和法国在做,唯有中国干起来了。前者成为世界核电产业输出中心,后者进入工程技术实验堆建设阶段,大规模商业化利用预计在2025年之后。四是“聚变堆”,它是颠覆性、终极能源国际大科学合作项目,由七个国家参与,代表性工程是“人造太阳”。2020年12月4日14时02分,中国环流器二号M装置在成都建成,在亿度高温下实现首次放电110秒,这是21世纪最具颠覆性的技术。

地热能,相对于风能、太阳能是最稳定的能源。关键是热泵技术,包括空气源热泵、地源热泵、水源热泵,特别是大型地源泵等技术,我们已经基本掌握。把大自然里面的低品位能量提取出来进行高品位提升,使秦岭、淮河以南夏制冷、冬取暖。

生物质能,以秸秆、粪便、垃圾等废弃物和污染物为原料,主要是用秸秆、垃圾、沼气发电。一般技术问题不大,但关键技术存在瓶颈,如原料多元化、产品多元化、生物与化学转化技术等。技术研发的重点是如何将生物质原材料经济高效地转化为低成本开发。

水能,包括河流水能、潮汐水能、波浪能、海流能等。2021年,中国能源领域有一件大事,就是世界第二大水电站白鹤滩正式开始发电,它将与三峡、葛洲坝、乌东德、溪洛渡、向家坝水电站一起,构成“世界最大的梯级清洁能源走廊”,其建坝、装机技术水平世界一流。如果未来将雅鲁藏布江再继续开发,中国还有可能出现另一个世界级“新的巨型梯级能源走廊”。

记者:纵观煤炭、石油、天然气等化石能源发展历史,新能源发展过程离不开“开发、运输、存储、应用”四大环节,我们国家在这方面有哪些优势?

胡文瑞:在新能源开发上,中国已走在了世界前列,甚至可以说是领先。中国2022年零碳排放的可再生能源发电量达到了2.7万亿度,占比31.6%,“十四五”将会有更大的发展,占比会越来越高,在全球范围内都是一马当先。

在新能源运输上,说到底就是电力输送问题,中国在这方面已经走在了世界前列,这是世界公认的事实。如今中国的34条特高压技术独步全球,特高压相比把煤炭运到需要发电的城市自行发电,效率更高,成本更低,输电5000千米损耗只有1.6%,“西电东送”工程就是最典型范例。

在新能源存储上,准确地说存储就是储能,将太阳能、风能等可再生能源储蓄到可使用的蓄电池,归根到底就是电能的储存。国有大型能源企业、大学研究机构、民营企业均在发力,热火朝天地争抢储能电池的蛋糕。储能技术被麦肯锡列为到2025年12项颠覆性技术之一,“存储电池必将取代内燃机”影响力巨大。主要技术包括锂电池、燃料电池、动力电池,机械液压泵、燃气增压,先进材料、纳米材料等。技术发展的方向,是锂离子储能电池,要储得多,储得时间长,而且绝对安全。在储能方面美国、日本的技术水平比较高,中国前几年还有差距,现在已经迎头赶上,生产量世界第一。但是,中国还没有将储能当作一个独立的新兴产业规划设计,没有出台大力度的专门扶持政策,尚未形成完整的产业链和商业化的产业模式。

在新能源应用上,就是将产生的强大电能转化为经济发展的动能,其中最具代表性的那就是电动汽车。中国的电动汽车不论是技术、制造能力,还是销售量都是全球第一。“电动汽车”成为继高铁、特高压、核电之后,中国在能源交通运输科技产业中又一张亮丽的名片。这一趋势将直接消化掉我国新能源产量,同时还能减少对石油的依存度。我们看新能源汽车市场表现情况,2022年新能源汽车销量为688.7万辆,同比增长93.4%,在传统油车下滑的情况下保持正增长。2022年新能源汽车销量占总体乘用车销量的29.23%,较上年上涨12.84%。2023年,力争实现全年汽车销量2700万辆左右,同比增长约3%,其中新能源汽车销量900万辆左右,同比增长约30%,汽车制造业增加值同比增长5%左右。2023年1—6月中国汽车出口量首次超过日本,跃居世界首位。预计2025年40%—100%的新汽车是智能化的电动汽车(包括混合动力汽车、氢能汽车)。电动轿车是中国人干的最漂亮的一件事,甩掉了西方200多年积累的技术成果,实现了换道超车。

在成本方面,成本问题始终是新能源开发的突出问题,但随着技术问题的解决,也呈快速下降趋势。目前光伏发电平均成本价已低于1毛钱/度,低于煤电单度的价格,成为最具竞争力的可再生能源,为实际应用大规模开发创造了条件。可接纳高比例新能源智力电网,实现多种能源方式“互联互济、源网荷储”深度融合,陆上和远海70%以上高比例新能源“多能互补、时空互济、高效输送和全网消纳”,创造了降低成本的条件。

储能用锂离子电池,成为电力系统主要调节资源,如果系统建设成本可以大幅度下降,将为实现百兆级储能系统规模应用创造条件。目前,太阳能(光电和热力)、氢能、地热能、生物质能的开发成本虽有所下降,但还不具有竞争力。中国是世界氢能和燃料电池最大市场,氢能被认为是中国战略主体能源之一,但制备成本还很高,达不到经济规模开发和应用的条件。2020年4月24日,我在中国石油集团公司专家座谈会上发言时曾说过:如果把新能源与人工智能、大数据、区块链、储能技术等结合起来,实现融合发展,完全可以“使低品位资源得到低成本开发、高品位使用”。

记者:中国发展新能源还有哪些优势与劣势?您对中国新能源的未来发展有何期待?

胡文瑞:从中国历史看,“中国还有一个得天独厚的条件,中国历史形成的制度体系具有强大的国家能力”。中国从秦汉开始就建立了“世界上最早的现代国家,先于欧洲1800年”。这里的“现代”是指一套“非血缘、依法理、层级明确、权责清晰的理性化官僚体系”。秦汉与罗马在同一时期都建立了以农业社会为主的超大规模政治体系,明确界定了中央与地方的关系等,只有中国坚持下来了。

中国特色的社会主义制度,国家现代治理体系,就是中国政治制度最大的优势,为新能源发展提供了发展的基本前提,完全可以“集中力量办大事”。这种制度较少争议,较少掣肘,易统一认识和行动。中国70年来中高速发展,应对自然灾害、公共卫生事件的能力,充分证明了这一点。加之,中国社会对新能源的投入,人民优秀自律的组织品质、吃苦耐劳的工作态度,集体主义精神和国家动员能力、持续高涨的建设热情等,这些都是发展新能源的良好社会环境。为此,发展新能源,制度优势得天独厚,只要保持足够的定力,全民齐心协力,搞好自己的事,新能源必将造就新型大中国。

在新能源发展的大趋势下,必须正视一个不可忽视的严重现实,即“一个国家的对外石油依存度不能超过50%”。2020年,中国石油对外依存度高达70%,进口4亿吨,占比74%,天然气对外依存度45%,进口694亿立方米,占比49%。中国进口油气80%经过马六甲海峡,46%经过霍尔木兹海峡,管道天然气83%来自中亚,这是中国不得不注意的软肋问题。

中国真正走向能源独立,必须跳出美国主导的“化石能源体系”,能源发展大逆转,走新能源发展之路,建立中国特色的新能源体系,是不可逆转的时代大趋势,是中国新的国运,是千载难逢的时代机遇。

今天的中国,似乎找到了发展新能源的感觉,在不遗余力地缩小传统化石能源产业的“路径依赖”,探寻到了具有“比较优势”发展新能源的途径,成为经济社会发展的火车头和国家未来能源保障的生力军;似乎赶上了全球新能源发展首班列车,进入了一个新能源快速发展大好全新时期,不论从新能源发展的国家顶层设计和社会未经动员的广泛认知和行动,还是新能源“建设规模、关键核心技术、成本控制”,均已走在世界前列。

21世纪“新能源谁主沉浮”,决定了大国的国运如何。看谁能在这伟大的时代先占领新能源发展的制高点,看谁能掌控新能源发展的“对把控力”,所谓“对把控力”,就是指新能源发展的核心技术、建设和应用规模、使用成本等三大要素。

这是一个充满着希望的时代,是一个需要做出选择的时代,是一个存在着无限变局的时代,新能源替代化石能源便是其中最为深刻的重大变局之一。当西方已实现了碳达峰,准备用绿色能源来限制中国发展时,中国已经站到了全球新能源革命的前端,而且“正处在一个蓬勃发展大好时期”。中国不但赶上了全球工业化的末班车,还如同当年英国领导煤炭革命、美国引领石油革命,中国将可能引领新能源革命,如果能够制定适时的、符合人们预期的、智慧的、正确的“政策和策略”,新能源在中国成功大有希望。

如果说,远古中国利用自然力解放世界是靠“柴薪+钻木取火”,英国工业革命是靠“煤炭+蒸汽机”,美国建立霸权地位是通过“石油+内燃机”,那么中国的和平崛起将依赖“新能源(燃料电池/动力电池)+电动机”。

1335

点击量

2

下载量

刊出日期:2024.02

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会 中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)