众所周知,气候变化是当今世界最严重的问题之一,也是人类未来生存和发展面临的最大威胁之一。在“双碳”目标下,绿色低碳化发展道路是企业实现高质量发展的必经之路。

“双碳”目标对我国来讲是个非常艰难的过程,因为在中国能源禀赋里,煤比较多,而油、气,以及非化石能源相对较少。以我们的核电为例,在2003年做能源规划时,我们能源组组长—清华大学的老校长王大中院士,希望到2020年,我国核电在一次能源结构中最少能占比9%,最高能占比16%。但是20年过去了,我国核电在一次能源结构中占比仅为4%。相比而言,法国核电占比最高时能达到68%,现在也有60%;美国核电占比最高时是38%,现在也有将近30%;日本在福岛事件之前,核电在一次能源结构里达到40%。我讲这个比例关系是为了说明,在一次能源结构里核电占比40%与占比4%,对实现“双碳”目标的差别极大,也就是说我们面临的挑战非常艰巨。因为核电是没有二氧化碳排放的。

有人问,我们能追上40%吗?我跟大家讲第二个例子。我们国家最近20年来一直提倡可再生能源,但2022年可再生能源在一次能源里的贡献率,除了水之外,实际只有7%。从7%要提高到促进实现“双碳”目标的50%,是很难的。所以我们一定要在能源技术方面进行大胆创新。

氢能是加快能源转型的重要选择

最近20年来,我国和世界其他国家一样,都希望能源的利用方式从以前的矿藏资源消耗型向天然资源再生型转变。因此,我们希望把可再生能源的规模做得更大,同时希望能低碳化利用化石能源。

在人类历史发展的过程中,我们的祖先对能源的利用方式主要是利用生物质能源,也就是柴火。后来发明了蒸汽机,使煤炭得到了广泛的利用。又后来,人类发明了内燃机,以及后来的燃气机,使石油和天然气得到了广泛的利用。现在讲氢能源,使其出现一种新的利用方式,也就是燃料电池。氢能源的利用方式,跟以前的能源利用方式不一样。这是一种化学反应,在一定温度下,离子的跃变产生了一种放电作用;而内燃机、蒸汽机主要是通过燃烧产生的能量,是物理发电。这是我要讲的第一个概念。第二个概念是,我们发明了内燃机,但并没有把以前的煤炭蒸汽机替换掉。现在我们国家的燃煤电厂,主要是通过烧锅炉即蒸汽机起作用。我们现在讨论氢能源,并不是像某些宣传,认为氢可以替代以前的所有能源,而是在探讨一个各种能源和各种能源利用方式共存的模式。

以前我们认为氢主要是一种能源,后来通过研究发现用氢来吸纳可再生能源,是一种非常有用的储能方式。因此,氢就有两个属性特征:一个是能源的属性特征,另一个是储能的属性特征。它在今后的能源技术发展中会占有自己应有的地位。

迄今为止,全世界有大约80个国家提出了重视氢能发展的建议。日本以前跟中国一样,能源消费主要依赖进口煤和进口油气。“双碳”目标不仅对中国经济发展是个挑战,对日本这样的发达国家也是如此,所以日本希望能从以前进口煤、进口油气向进口氢转变;澳大利亚是能源出口国,以前主要出口的是煤,现在它的氢能发展规划主要是出口氢气;欧洲处于后工业化时期,目前发展氢能主要是为了工业脱碳;美国发展氢能主要是为了保证能源的稳定性,因为氢能燃料电池的技术发展是最稳定的一种能源技术。中国是高碳国家,煤在一次能源结构中占比较多,我们发展氢能主要是为了改善能源结构。

氢能将在未来能源生产和消费中扮演重要角色,氢能有助于推动传统能源向低碳清洁能源转型,推动能源动力转型和保障能源供应安全,同时还是实现各种能源供应方式之间高效转化的理想媒介,以及实现传统化石能源清洁化的有效途径。

氢能源与燃料电池发展的途径

2020年全世界纯氢产量严格统计是7500万吨,若稍微放开一些指标,能超过1亿吨。氢气主要用于化工炼制和合成氨等领域。我们国家是世界上最大的制氢国,2022年我国氢气产能超过4500万吨,产量超过3350万吨。我们的氢气主要用于化工炼制以及化肥生产。在交通领域里,氢所占比例小于0.1%。为什么要提这个比例?因为现在很多人都提出来要发展可再生能源制作的“绿氢”,但我们国家在当前发展阶段,稳定、可靠、便宜的氢是不能放弃的。

从世界范围看,北美、欧洲氢气主要是通过天然气制氢。我们国家是煤制氢,在过程里有二氧化碳排放,因此在发展氢能源过程中,如何把二氧化碳排放控制好,这是我们要重点关注的问题。

目前世界上遵循的一种技术方式,是高温固体氧化物燃料电池的制氢技术,因为固体氧化物电解槽制氢具有高温运行、效率比较高、耗电量比较少的特点,比常规质子膜的发电及碱性电解槽要省电1/5到1/3。另外一个方式是,通过高温共解可以把二氧化碳消纳掉,这个技术受到了欧美各国的关注。美国BloomEnergy已经建设了130kW制氢示范装置;德国Sunfire已经建设了2.6兆瓦系统示范;丹麦TopsoeA/S实现了500兆瓦产能。

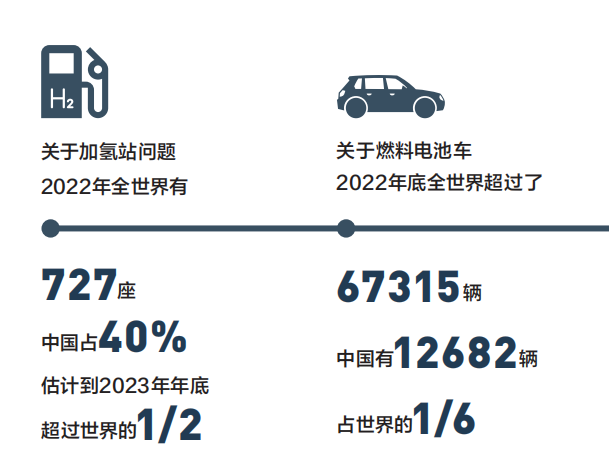

关于加氢站问题,2022年全世界有727座加氢站,中国占40%,估计到2023年年底中国占世界的加氢站数量超过半数,即世界有超过一半的加氢站都是中国的。在供氢过程中,目前主要是利用压缩氢气的供氢方式,世界上有人提出可以通过液氢的方式。不过目前液氢的成本比较高,主要运用于航天系统,要在民用系统上应用还需要一段时间。氢能利用方式主要是靠燃料电池转化,现在作为转化装置的燃料电池有两种:一是质子膜燃料电池,二是固体氧化物燃料电池。质子膜燃料电池工作温度是90摄氏度以下或者是90摄氏度,它工作温度比较低、启动比较快,在交通领域应用得比较广,目前在我们国家交通领域主要是质子膜的燃料电池。

关于燃料电池车,2022年底,全世界燃料电池车超过了67315辆,中国有12682辆,占世界的1/6。世界上主要是乘用车为主,中国主要是商用车为主。2022年除了商务车,中国重卡也得到了比较好的发展。关于燃料电池的出货方式,固体氧化物燃料电池在2022年、2021年得到了比较好的发展,也在大规模应用。美国在这一方面做得比较好,BloomEnergy目前主要把燃料电池作为小区和公共场合的发电方式,在苹果公司的总部、商场、医院等人口比较密集、对能源品质要求比较高的地方得到利用,现在日本和中国也都在积极推广。

中国矿业大学从“十二五”开始做燃料电池研究,2022年最新研发成功的二氧化碳近零排放的煤气化发电技术,主要利用了固体氧化物燃料电池和固体氧化物电解槽。我们希望在煤炭的燃烧过程中,实现二氧化碳零排放。中国矿业大学主要希望通过煤气化制氢研究,让以煤为主的发电方式不排放二氧化碳。大家都认识到了二氧化碳问题,这对一个以煤为主的国家能源发展来说,是个紧箍咒,我们必须要把这个紧箍咒破掉。

围绕氢能产业绿色制氢技术、液氢储运技术、气态储氢基础材料、加氢设备关键器件、氢燃料电池膜电极及催化剂、双极板、电极板、空压机组件、碳纸产品等关键部件和材料,以及制备工艺设立国家重点技术研发科技专项,加大国际科技合作力度,着力开展核心关键技术攻关,突破国外“卡脖子”技术瓶颈制约,推动氢能技术研发创新取得实质性突破,加快提升制氢、储氢、氢燃料电池技术成熟度,加速实现氢能关键技术与产品零部件的国产化,形成技术标准体系,解决关键材料及核心零部件依赖进口问题,不断提高氢能关键设备产品批量制造能力,大幅降低生产成本,加快推进氢能技术开发利用的产业化、规模化、市场化,使中国成为全球氢能技术创新研发的引领与源头。

我国氢能源与燃料电池发展存在的问题

用氢成本高是制约氢能规模化应用的重要因素。我国是世界上最大的制氢国,但现有制氢技术仍大多依赖煤炭、天然气等一次性能源,经济性和环保风险依然存在;可再生能源制氢是氢能低碳化、规模化生产和利用的主流方向,近年来电解水制氢领域产业化发展迅速,但仍存在技术装备水平有待进一步提升、综合成本相对较高等问题。储运环节,高压气态储氢与集束管车运输已实现规模化应用,在运输规模较小、运输距离较短的场景下具备优势;低温液态储氢、有机化合物储氢、固态储氢等技术均取得较大进步,但储氢密度、安全性和储氢成本之间的不平衡关系仍需进一步解决,离大规模商业化应用还有距离;掺氢和纯氢管道是大规模、长距离输氢的重要方式,目前我国的管道输氢项目正处于示范验证阶段。加注环节,我国车用氢气加注成本约为50—60元/千克,结合国家燃料电池汽车示范城市群政策和地方配套补贴,基本可以实现30—35元/千克的应用经济性,但距离商业化、规模化推广仍存在一定差距。

从储能属性看,储能现在认为比较可靠的还是抽水蓄能,但是气候有差异性,地方是否有水,东西部资源禀赋等矛盾都在一起。后来发现氢可以作为调节,2023年已经变成“氢能作为中国能源重要的组成部分”。煤、可再生能源制氢不仅可以提高能源效率、降碳,还可以作为风光发电的调峰工具。绿色甲醇和绿氨是氢能2.0发展的两种模式。因为它们解决了运输的问题,解决了安全储存的问题。比如氨水的运输和分离等技术都是很简单的。我国肥料、农用化肥产业很发达,对氨的属性比较了解,做甲醇我国也有比较优势,目前正在加快这方面的研究。

目前而言,我国制氢、储氢、运氢及应用尚未形成完备高效的产业链。在产业上游,我国煤制氢技术成熟、成本低,但化石能源紧缺,加之排放量高、杂质多需要提纯,或将逐步被可再生能源制氢技术所取代,但后者基础相对薄弱,利用清洁能源制氢的效率较低。在产业中游,现阶段主要是气态储氢,在国内车载高压储氢以及运氢方面均比较薄弱,基础设施缺口较大,加氢站数量少且储氢量小。在产业下游,氢能当前的应用范围比较窄,主要以燃料电池形式应用于交通领域,且技术瓶颈导致较高的成本,燃料电池汽车的产业化应用推广仍存在一定难度。

截至2023年,我国已有30多个省市发布了氢能产业发展规划,但多数缺少系统性的配套政策和产业发展路线图,不利于氢能产业快速培育和布局。加之氢能项目成本高、技术水平不足、涉及面广,还存在跨领域协作不足,跨部门协调机制不够完善等问题。此外,氢能领域相关国家标准已达80余项,行业标准、地方标准40余项,但部分标准明显滞后,许多标准还未制定。特别是关于产品安全可靠性、耐久性等方面的要求还有所欠缺。

1232

点击量

2

下载量

刊出日期:2024.02

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会 中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)