中国石油大庆油田为解决特高含水开发阶段,开发难度加大、运营成本攀升、员工数量递减等问题,在持续深化国企改革大背景下,以推动高质量发展为指引,以管理效率最优和经营效益最大为目标,吸收借鉴国际石油公司先进经验,不断探索现代化油田企业提高管理效益和综合竞争能力的发展方向,致力于建立符合新时代企业治理要求,并体现石油企业经营特点的管理模式,按照“主业归核化、机构扁平化、辅业专业化、运行市场化、管理数字化”的路径,一体推动业务重组、体制重塑、机制重建,逐步形成了一套符合油田发展实际、融汇现代管理理念、具有自身特色的现代“油公司”管理模式,打造了主业突出、架构精干、质效提升的现代能源企业,实现原油连续9年保持3000万吨以上稳产,天然气连续13年保持稳定增长,企业经营活力不断释放,竞争力、创新力、抗风险能力显著增强,走出一条守正创新、转型升级、高质量发展的特色之路。

主要做法:经营油藏为核心,以“五化”为路径

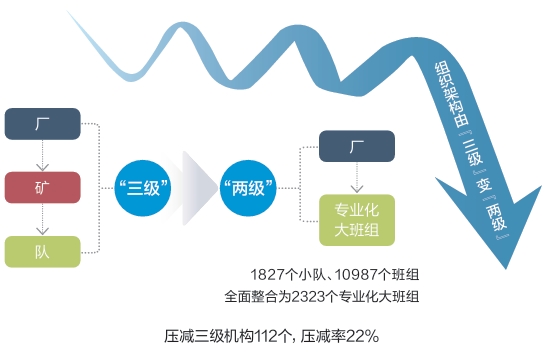

以经营油藏为核心,以“五化”为路径,通过做精油气主业、精干组织架构、做专辅业保障、强化市场运行、建设数智油田,初步构建了具有大庆油田特色的现代“油公司”模式,整体推动了业务结构由“小而全”向“专而精”、组织架构由“三级”向“两级”、运行机制由“指令型”向“市场型”转变,逐步形成了高效能、高质量的新质生产力。

一、做精油气主业,全面推动“油公司”模式归核发展

大庆油田具有完整的油气产业链,一体化优势明显,但随着油田进入精细开发、精准开发、效益开发阶段,“大而全”的业务布局已不能满足精益开发需求,同时也增加了采油厂的成本负担。通过实施主业归核,打破“麻雀虽小、五脏俱全”业务布局,在20家油气生产单位实施业务调整,推动油气主业归核发展。

1. 实施采油厂业务归核调整

聚焦经营油藏目标,着力打破原采油厂“大而全”的业务结构,对厂内负责的采油采气、油气集输、技术研究、井下作业等30余项业务,层层剖析、逐项定位,并划分为油气主业、强相关业务和支持保障业务等三类实施调整。将采油厂内的井下作业、电力运维、供排水、信息技术服务、大型维修、杆管修复、档案管理等7项生产保障业务,以及工业物业、工业热源、职工通勤、园林绿化等4项后勤服务业务,作为支持保障类业务整体从采油厂剥离,推动业务结构瘦身健体、轻装上阵。同时,推动油气主业和强相关业务归核,保留原采油厂负责的注入、采油采气、油气集输、油藏工程、采油工程、地面工程、物资保障等19项业务。调整后,采油厂直接管理业务压缩36%,业务更归核、能力更聚焦,近几年综合递减率始终控制在3%以内,年均含水上升值控制在0.3%以下,关键开发指标持续向好。

2. 实施作业区业务归核调整

聚焦生产管理目标,打破原采油矿“小而全”的业务结构,对原采油矿负责的生产运行、安全环保、生产保障、作业监督、资料管理等27项业务,进行分析归类。并按照保留主业、剥离相关保障业务的方式实施调整。将原采油矿的动态分析、特车、管焊等5项业务剥离上移至采油厂层面,重新整合作业区机关和原采油队上移职能。同步整合保留22项业务,保留现场技术对接、技术应用及现场勘察、资料录取等业务,配合厂内技术单位开展现场试验等具体工作;保留低压测试、抽油机保养及参数调整、低压电维护等基础类保障业务,并将水井测调作为精准注入留在作业区,实现作业区专注于注采输业务的生产指挥、方案实施和现场核实,集中力量做好注入、采出、集输等3项核心业务,打造更高效能的生产管理单元,实现作业区生产管理核心能力进一步提升,全面提高注入质量,开井率较改革前提高2%。

3. 实施基层班组业务归核调整

聚焦操作执行目标,彻底改变原基层小队“麻雀虽小、五脏俱全”的业务管理模式,对注入、采油采气、油气集输、现场核实、技术对接、抽油机调参、低压电维修、资料录审、高压测调、低压测试等24项业务,逐一梳理定位,对原基层小队和班组业务职能进行整合。将原采油队技术管理、维修保障及部分监督、协调指挥等13项业务剥离上移至作业区;保留注入、采油采气、油气集输、资料录审、高压测调、低压测试等11项业务,重新界定班组业务类型,井站日常巡检操作等业务单独组建注采和集输班组,重点强化注采两端和集输站库日常运行维护,同步整合其他配套保障业务,进一步强化测调、基础维修、资料管理等业务职能,协调推动班组业务归核调整,集中优势力量做精做优。通过专人专事专业管理,打造执行有力的生产操作单元,实现注采输等基本生产操作业务质效提升,单井综合用人由改革前的0.58降至0.5左右。

二、实施扁平调整,一体打造“油公司”模式组织架构

突出组织驱动导向,着力配套完善与战略目标、业务发展、职能定位相匹配的管理体制,对20家油气生产单位实施扁平化调整,打破“厂—矿—队”传统组织体系,实现组织架构由“三级”变“两级”的历史性跨越,1827个小队、10987个班组全面整合为2323个专业化大班组,共压减三级机构112个,压减率22%。

1. 全面推动新型采油气作业区建设

针对生产规模较大的14家采油气厂,按照新型采油气作业区模式实施整体建设,同步将天然气分公司、储运销售分公司、储气库分公司纳入建设范围。

一是分类实施建设。将新型采油气作业区定位为油田下属三级单位,作为基本独立核算单元,向上受采油气厂管理及考核,向下直接管理基层班组,中间不设管理层级。按照地下开发完整、地面便于计量、管理幅度科学的原则,结合标准井数、油气产量、地域跨度等因素,将新型采油气作业区划分为A、B、C三类实施建设,整体优化调整原采油矿的井站规模和管理幅度;同时,结合生产管理实际,科学调整作业区建设类型,主动将7个A类作业区降为B类、5个B类作业区降为C类,进一步优化三类作业区结构比例,确保管理幅度和生产规模更加科学合理,全油田92个采油矿全部调整转型为102个新型采油气作业区。

二是优化机关设置。按照新型采油气作业区建设总体思路,重新明确机关机构功能定位,实施优化调整,将原采油矿机关的“三办一队”全面优化整合为新型作业区机关“两室一中心”。将原采油矿综合办、经营办等重组整合为综合管理室,负责机关事务综合管理;将原采油矿技术队和小队技术员整合成立技术管理室,负责全作业区技术管理;将原采油矿生产办、安全办等重组整合为生产指挥中心,负责生产协调、QHSE管理整体运行。同时,按作业区类别对机关管理人员实施定员管理,进一步控制作业区管理人员数量,实现作业区机关人员队伍更加精干合理。

三是整合基层班组。全面取消基层小队管理层级,压缩管理链条,将原基层小队和班组重新整合为新型专业化操作大班组,并统筹设置为注采班、集输班、测调班、维修班、资料班等5类,实行“大班组、大岗位、大工种”管理,做到管理幅度适中、生产协作高效。同时,按照油气站场劳动定员相关标准及各作业区数字化建设程度,分类进行劳动定员,班组内设置采油工、集输工等岗位,进一步优化岗位设置。

2. 攻坚打造油气生产专业保障单元

分类整合采油厂内的技术研究、生产运维、监督管理等机构,统筹组建三类专业化保障单元,构建以采油厂机关为中枢、作业区为核心、保障单位为支撑的“1+N+3”精干体系架构。

一是构建技术保障单元。按照“一体化统筹、整体性开发”的思路,深入探索技术管理融合。将原采油矿动态分析等技术人员上移,与采油厂地质大队重新组建地质研究所,统筹负责全厂油田开发、油藏地质研究等技术管理;将原采油矿机采管理、地面工艺管理等技术人员上移,与采油厂工程技术大队和规划设计研究所整合为工艺研究所,统筹负责全厂采油工程、地面工程等技术管理。另外,针对生产规模较小的偏远采油厂,将地质大队、工程技术大队、规划设计研究所整合为地质工艺研究所,实施地质、工程、地面一体化管理。

二是构建生产保障单元。按照“集约化管理、专业化服务”方式,在采油厂内部集中整合特种车辆、物资保障、生产维修等资源,将原分散在各采油矿、作业大队、生产准备大队等单位的推土机、热洗清蜡车等特种车辆,以及生产维修、修旧利废等资产设备,全面整合至厂层面组建生产保障大队,实行统一管理、集中调配,并按生产服务类型及设备种类,优化设置特车、管焊等专业化班组,取消相关特车、维修、物资等单位建制。

三是构建监督保障单元。以采油厂基建管理中心、安全监督站为主体,整合工程质量监督、安全环保监督、作业监督、后勤服务监督等人员机构,成立监督管理中心,统筹建立厂内“大监督”管理模式,同步组建若干监督管理室,履行专项监督管理职能,对各作业区实施网格化、综合性监督覆盖,构建采油厂内部一体化监督格局。

3. 有序开展新型采油气管理区建设

针对规模相对较小、数字化程度相对较高的庆新油田、方兴油田、重庆分公司等单位,按照新型采油气管理区标准实施整体建设。以数字化油气田建设为核心,构建与“油公司”模式相配套的新型采油气生产经营管理模式。

一是优化组织架构。在功能定位上,将新型采油气管理区定位为油田所属二级单位,作为油田利润分中心和油气生产、成本控制的责任主体,全面取消采油矿和基层小队管理层级,由采油厂直接管理到班组,中间不设管理层级。

二是优化机关设置。按照“党政综合服务一体化、生产安全一体化、油藏采油地面一体化、生产保障一体化”的管理理念,将原厂级机关部门重组整合,统一设置为“四办四中心”,进一步突出瘦身精干;其中部分单位结合实际,优化调整为“三办五中心”。与规模相近的传统采油厂相比,三级机构数量精简了50%左右。

三是优化班组设置。结合信息化管理实际进行整合优化,操作技能岗位实行一岗多责、一专多能、大工种、复合岗位模式设置,力求少人高效。以庆新油田为例,推动新型采油气管理区建设以来,各管理节点压缩33个,工作效率提高21%。

三、做专支持辅业,系统建立“油公司”模式专业保障

聚焦辅助业务专业化程度低、业务发展不足、竞争力不强等矛盾问题,在油田层面和采油厂内部同步实施同质化业务整合,打破原有业务布局,实施专业化管理,进一步优化资源配置,实现支持辅业专业发展。

1. 做专油田专业保障能力

坚持精专发展,从采油厂剥离出11项支持保障业务,将井下作业、电力运维等专业要求较高的业务,优化整合至油田内部相关专业公司,其他业务以业务承揽方式逐步推向市场。

一是整合油田生产保障业务。由油田内部专业公司整合采油厂剥离的井下作业、电力运维等7项生产保障业务,集中资源配置,打造精准高效的专业保障“特种部队”,其中井下作业和电力运维2项业务,整合难度最大。将采油一厂等6家单位的井下作业业务优化整合至井下作业分公司、试油试采分公司,实行专业化管理和一体化施工,油水井作业工作量较改革前提高8%,全年创造产值较改革前同比提高10.3%。整合采油一厂等14家单位的高压电力运维业务,实施专业化、标准化管理,进一步优化运维单元,变电所标准化操作达标率和电力调度标准化作业达标率均实现100%,非计划停运率较改革前同比下降4.57次/百公里·年。

二是整合油田后勤保障业务。庆南工矿、庆北工矿等5家矿区单位,全面承揽采油厂剥离的工业物业、工业热源、职工通勤、园林绿化等4项后勤服务业务,采油厂有序退出后勤服务操作业务,通过内部转岗等方式,妥善安置富余人员,有序推进市场化运行和专业化服务。通过资源重配和专业集聚,全面打造油田层面“1+5”生产后勤专业保障体系,构建“一对多”服务模式,实现生产后勤业务专业能力更强、运行效率更高、服务保障更优。

2. 做优采油厂专业保障能力

同质化整合采油厂内部技术研究、生产运维、监督管理等业务职能,集中优势力量做专做精,提升厂内专业化保障能力。

一是整合采油厂技术管理业务。将原采油矿测试资料绘解、泵况现场核实、方案设计等业务全部整合上移至采油厂“两所”,形成“资料绘解+现场核实+方案设计”综合集成的技术管理模式,由分散管理转变为集中管控,其中泵况管理由采油厂工艺研究所直接管理到单井,在大幅减轻基层单位工作压力同时,有效提升了管控力度,参与人员数量大幅精简,进一步缩短管理链条。

二是整合采油厂生产保障业务。按照“集约化管理、专业化服务”方式,集中整合采油厂内部特种车辆、物资保障、生产维修等业务,实行统一管理、集中调配,改变以往部分采油矿维修任务少、设备闲置,其他采油矿抢修任务重、无设备可用的情况。

三是整合采油厂监督管理业务。整合采油厂内部工程质量监督、安全环保监督、作业监督、后勤服务监督等业务,原采油矿的一二级高风险作业监督等业务在采油厂层面实现集中管理,作业区仅保留现场HSE管理职能。通过“集中+派驻”的监督方式,对各作业区实施网格化、综合性监督覆盖,实现一二级高风险作业全过程专职旁站监督、三级高风险作业巡回监督率100%,基层安全环保风险得到有效管控,构建采油厂一体化监督格局。

四、激发经营活力,重塑建立“油公司”模式运行机制

突出机制驱动导向,持续推进运行机制由指令调节向市场导向转变,进一步配套健全激励保障政策,确保运行机制和管理体制有机统一、深度融合。

1. 健全完善油田内部市场化机制

坚持市场化方向,突出油气核心业务主导地位,建立规范有序、互利共赢的市场化机制,通过内部模拟市场化运行,有效传递市场经营压力,实现效率效益稳步提升。按照“市场规律为主、计划调控为辅”的原则,制定内部市场化运行管理办法,明确采油厂和油田专业公司之间的内部市场关系;依据经济评价情况,建立服务价格与投资成本联动机制,以市场价格为基础,形成合理的内部价格,同步建立灵活高效的价格监管体系,确保价格的合理动态调整,用市场机制倒逼降成本、提效率、优服务。通过“市场化价格+一体化运行”组织方式,在油田内部形成了信息共享、保障有力、价格合理、联动考核的内部市场运行模式。

2. 实行采油厂内部模拟甲乙方运作

各油气生产单位通过健全配套内部劳务结算价格、生产保障业务服务奖励方案等内部市场化制度,明确作业区和生产保障单元之间的甲乙方关系,实行内部模拟甲乙方运作,将管焊、特车热洗等业务纳入市场化运行范围。同步结合实际,制定服务标准和工时结算标准,推行计件工作模式,要素涵盖任务调派、施工准备、现场实施、完工验收、结算评价等关键环节,明确内部劳务结算价格和结算周期,规范结算签认单和服务测评表,配套建立沟通协商、服务投诉、仲裁奖惩等保障机制。通过健全目标绩效,将服务保障工作量与每月绩效奖金按比例挂钩,形成公平正向激励,充分调动了生产保障人员的工作积极性与主动性,进一步提高内部市场意识,提升内部保障质量和效率。其中,采油厂内部管焊维修周期平均缩短18.39%,油水井洗井工作量同比提高20.18%,质量效率显著提高。目前,油气生产单位内部市场建设覆盖率达100%,服务满意度持续保持高水平。

3. 探索作业区内部市场化运行模式

结合作业区基层班组改革调整实际,进一步强化注采、集输类班组主体地位,在作业区内部探索实施市场化运行。采油六厂开展作业区资料班经管员分班组包保办公,有序承接基层班组的物业采暖补助、劳保等综合性服务职能,实施工作量业绩考核。其中基础奖金为固定标准,由作业区统一发放;绩效奖金由基层班组根据经管员工作完成情况及质量,给予考核奖励,月度平均奖金上涨约300元。采油三厂开展作业区维修班“内部承包制”管理,将全作业区机采井维修划分若干区域,实施分片承包、分区管理,奖金分配执行定片、定量、定标、定额的“四定”标准,鼓励能者多劳、多劳多得,员工月度奖金最大差额达到1500多元,实现由“发”奖金向“挣”奖金转变。

五、加快转型升级,持续推动“油公司”模式数智发展

坚持以信息化推动管理变革,按照“数字油田、智能油田、智慧油田”三步走发展战略,以油气生产物联网为核心,全力推进数字油田建设。结合新型采油气管理区作业区管理架构,利用物联网技术将原油气生产的分散运行转变为全过程、全领域的集中监控、集中指挥、集中管理。

1. 加快推进油田数字化整体建设

大力推广新工艺、新技术,促进地面工程持续优化简化,强力推进地面工程数字化建设,加快井间站场的数字化改造,持续提高井间站场的覆盖率和上线率,持续健全完善集生产调度指挥、生产决策支持、智能能源管控等多平台相融合的生产指挥中心建设,实现生产数据和视频自动采集、实时传输,井站电子巡检、远程监视和自动控制,中小型站场无人值守、大型站场少人集中监控等功能,通过大数据、雷达视频、无人机、地理信息等技术的集成应用,实现全天候、全覆盖的智能巡检模式,由“点”向“面”整体延伸。目前已累计完成84192口井、5129座站场的数字化改造,数字化覆盖率分别达81.49%、73.3%。

2. 探索建立作业区数字化管理模式

以采油三厂第八作业区等单位为试点,开展数字化模式下的新型采油作业区建设,深入推进数字技术与油气生产管理深度融合,改变“信息传递靠吼、故障核实靠瞅、日常巡检靠走”的传统生产管理方式,构建数据自动集成、问题报警解析、指令直联下达的数字化管理模式。利用数字化设备,自动采集井间站生产数据,实时传输至作业区生产管控平台形成统览,对井间站生产状态进行大数据分析,异常数据自动报警,由生产指挥中心协调指挥,指令直达基层岗位员工进行现场问题核实,复杂问题发送至技术管理室分析诊断,形成数据采集、分析、处置、反馈于一体的数字化管理模式。同时,利用雷达视频监控、无人机靶向巡航等多种手段,形成多维度、机动高效的可视化监督管控。采油三厂第八作业区等13个试点单位,实现人均管井数由12口增加到21口,隐患整改及时率提高50%,生产时率有效提高1.6%。目前已完成数字化作业区建设49个,占比达48%。

3. 转型升级基层班组数字化运维模式

一是优化注采巡检模式。通过数据自动化采集、自动化控制、可视化巡检和智能化诊断,积极推动生产运维由人工巡检处置向“数字化巡检+人工辅助”转变,实现24小时智能巡检全覆盖。在12个班组探索实践以来,人均管井数增加8口,油水井时率提升了1.6%。

二是优化集输运行模式。通过非油站场无人值守、油气站场少人值守,形成“中心集控+区域运维”运行模式,进一步提升站场工艺协同联动能力,深入挖掘数字化“减员、增效”潜力,在2个联合站试点推广中,操作岗位种类由8个减少至2个。

三是优化配制运行模式。通过配注过程自动调控、关键指标优质运行,构建“配制站中心监控、注入站无人值守”运行模式,进一步提高三次采油药剂配制效率,在41个配制站推广应用中,减少用工数量60%,工作效率提高95%,体系质量保持在98%以上。

四是优化资料管理模式。改变以往手工填报、人工送报的传统资料录入管理模式,由一线岗位工人使用智能手机或数据终端平板录入生产数据,实现了动态数据加密录取、自动上传。

六、注重协同配套,健全完善“油公司”模式管理体系

在系统构建体制机制的同时,更加注重管理配套,着力实施制度优化调整和流程更新再造,有效实现管理体系的系统集成和协同一致,通过新时代岗检等手段,将管理优势有效转化为治理效能,确保“油公司”模式神形兼备、内外合一。

1. 以人为本,出台配套政策

在“油公司”模式推广建设阶段,积极倾听基层心声,高度重视广大干部职工真实诉求,本着改革不能牺牲员工利益的原则,采取“新人新办法、老人老办法”方式,出台薪酬调整、配套完善人才培养机制等6项保障政策,进一步畅通员工成长通道,对员工身份定位、退休、职称及技能等级评定等进一步明确,解除员工后顾之忧。1万余名原小队管理和技术人员全部顺利稳妥转岗,整个调整过程平稳有序、公平公正,做到了人岗相适、人尽其才。在“油公司”模式完善运行阶段,深入开展基层调研,针对职工关心的基层班组长岗位工资待遇、节假日加班及夜班津贴等问题,同步跟进出台14项配套政策,保障职工根本利益。

2. 协同配套,重塑制度流程

结合“油公司”模式改革后业务机构调整变化,特别是全面取消基层队实际,积极开展职责界面梳理、业务流程优化、规章制度完善、资料报表压减,实现管理制度和管理模式协同配套。

一是梳理职责界面。结合采油厂、作业区、基层班组的职责界面调整变化,重新梳理界定了作业区“两室一中心”36个主要岗位和5类基层班组39个主要岗位的职责界面。以岗位责任制为核心,重新编制了242套新型采油气作业区管理手册和1824套基层班组岗位操作手册,修订完善岗位责任制1.4万余份。

二是优化业务流程。坚持原有流程优化和新建流程制定同步开展,将动态分析、方案调整等内容重叠、路径相似的业务流程优化融合,共调整新建油藏、采油、地面、生产保障等29个业务流程。通过精简运行节点,提高了流程运行效率,其中油井维护性作业流程节点精简11.76%。

三是完善规章制度。对原有管理制度进行集中梳理,对不能适应管理要求的制度进行修订和完善,通过系统推进“修订、新建、融合、废止”,彻底解决制度不连贯、交叉重复等问题,以此规范各项业务管理职能,优化比例达82%,为高效运行提供制度保障。

四是精简资料报表。针对报表数量多、频次高、工作量大等基层实际,细化梳理报表类型、填报方式、周期频次,采取优化内容、减少频次、整合压减等精简措施,油田层面压减资料报表193项,压减比例33.16%,二级单位层面平均压减资料报表91项,压减比例20.75%,同步在各单位网站主页公示,切实为基层减负。

3. 专项岗检,强化合规管理

牢固树立PDCA管理理念,以新时代岗位责任制检查为抓手,深入检查改革执行和管理运行情况,专项开展“油公司”模式执行落实情况“回头看”,重点围绕各单位“油公司”模式建设中是否存在业务机构调整方案与油田批复不一致、机构人员调整不到位、相关制度流程及岗位职责未及时修订、职责界面未按要求调整或执行落实不到位、持续为基层减负推进落实不到位、工作不积极不主动、措施不力效果不好等7个方面,通过人员访谈了解情况、方案对照要件检查、重点紧盯制度流程、专项督办资料压减等方式,统一行动、专项推动,统筹建立各单位组织自查、公司岗检办集中检查、问题单位重点抽查的循环落实机制,补短板、强弱项、抓提升。针对存在问题追根溯源、系统完善,进一步形成长效机制,持续推动改革成果有效转化,确保“油公司”模式更加成熟、更加定型。

实施效果

通过构建现代“油公司”模式,大庆油田核心竞争力显著增强,企业经营效率不断提高,创新力、抗风险能力持续提升。

一、核心竞争力核心功能持续增强

实现原油连续9年保持硬稳产,天然气连续13年保持上产态势,国内外油气连续21年高水平开发,全力上扬企业成长“第二曲线”,保障国家能源安全“压舱石”“顶梁柱”的基础更加牢靠。

二、经营质量效益持续向好

2023年营业收入、利润总额、净资产收益率、全员劳动生产率等关键指标,较2021年改革前均同比大幅提升,油气操作成本17.51美元/桶,继续保持下降态势,可持续高质量发展的势头更加强劲。

三、发展活力效率持续提升

近年来,大庆油田累计压减二三级机构36.8%,员工总量减少2.5万人,全面实现瘦身健体。2023年实现国内外市场收入251.1亿元、同比增长19.08%,创历史最好水平,企业发展内生动力更加强劲。

成 果 创 造 人:朱国文 周仕林

成果参与创造人:成继平 王 琦

李 超 田洪来

冯思佳 闫 宇

于淼川 王佐天

代冬晨 班 航

(本创新案例获2024年度石油石化企业管理现代化创新优秀成果一等成果)

1550

点击量

4

下载量

刊出日期:2025.04

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会 中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)