当春风拂过国际油价波动、地缘冲突加剧、低碳转型加速的全球能源市场潮涌,中国三大石油公司的年报交出了一份亮眼的成绩单,2024年中国石油净利润创历史新高达1646.8亿元,中国海油利润1379亿元稳居高位,中国石化坚持千亿分红展现韧性。这份成绩的背后不仅体现了传统能源企业的稳健经营,更揭示了中国在能源安全与绿色转型中的务实路径。

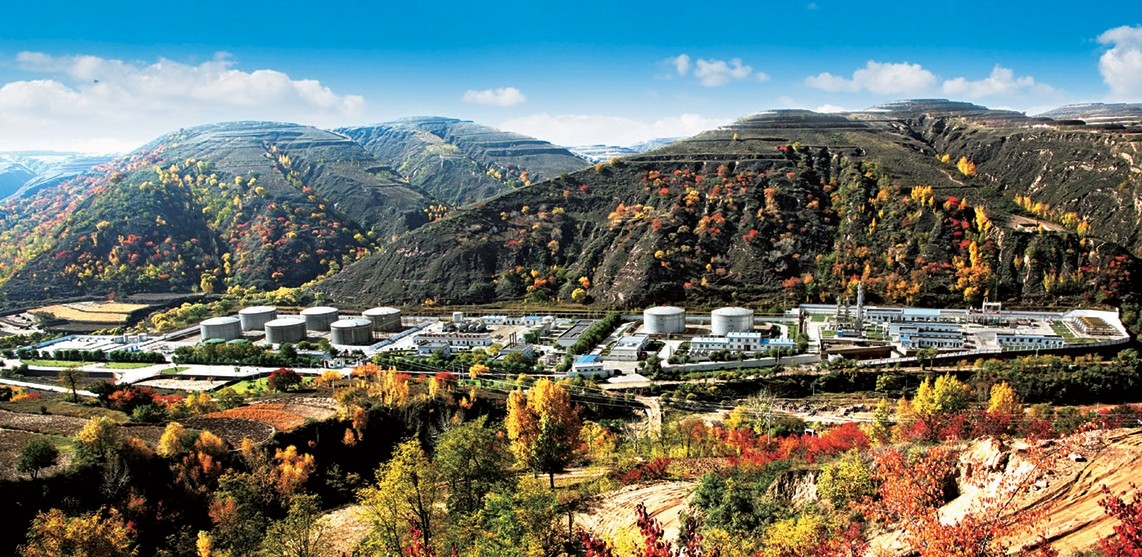

观察能源安全的中国逻辑,三大石油公司交出的是一份“以硬核实力筑牢底线”的答卷。当红海危机搅动全球原油供应链,当欧盟碳关税重塑国际贸易规则,中国石油人将“饭碗端在自己手里”的信念转化为鄂尔多斯盆地日产千吨的页岩油井,转化为南海1500米超深水区翻涌的天然气流。中国石油通过纳米智能驱油技术让开发63年的大庆油田采收率突破60%,相当于在“地质博物馆”里拓出亿吨级产能;中国海油“深海一号”二期工程以国产化深水防喷器终结欧美技术垄断,将勘探成本压低40%;中国石化建成的全球最大LNG储运基地,犹如在东南沿海筑起300亿立方米的“蓝色气盾”。这些成就背后,是4600亿元战略性投资构建的“勘探—开发—储运”全链条防线,是海外权益产量突破亿吨形成的多元供给网络,更是桶油成本较国际同行低30%的硬核竞争力。我们看到,国内油气自给率稳定在57%的背后,藏着23个国家重点实验室的技术攻坚,58个院士工作站的智慧沉淀,以及石油人“把能源命脉攥在手中”的深沉誓言。

如果说筑牢安全屏障是立身之本,那么驱动能源革命则是面向未来的战略抉择。当塔克拉玛干沙漠的光伏矩阵将烈日转化为绿氢,当渤海湾的浮式风电在浪涛间输送清洁电力,传统能源公司的转型已突破概念阶段,进入产业化深水区。中国石油的CCUS技术将炼厂尾气中的二氧化碳封存地下,年封存量相当于1.4亿棵树木的固碳能力;中国石化建成的全球最大光伏制氢基地,每年10万吨绿氢沿着河西走廊注入长三角氢能产业链,让氢能重卡运输成本首次低于柴油车;中国海油百万千瓦级浮式风电装机,在“水下养鱼、水上发电”的立体图景中,创造出单项目年减排16万吨二氧化碳的生态效益。这种转型绝非对传统业务的切割,而是依托全产业链优势的有机蜕变—加油站变身“油气氢电服”综合能源驿站,炼化副产氢提纯至99.999%燃料电池级标准,地质勘探数据反哺地热能开发。中国能源革命始终遵循着“先立后破、以新带旧”的实践智慧,在传统与新兴的共生中培育新质生产力。

在这场静水深流的变革中,科技创新既是破局之矛,更是筑基之盾。当国际能源博弈日益演化为专利与标准的较量,中国石油企业已在页岩气开发、超低渗透油藏改造、煤岩气革命等领域形成自主技术体系,让“卡脖子”清单逐渐变为“领跑者”名录。翻开年报中的研发清单,这些硬核突破的背后,是三大石油公司研发投入强度连续五年高于行业均值的战略定力,更是将应用场景优势转化为规则制定话语权的深远布局。

站在人类文明演进的高度审视这场变革,中国实践正在重塑全球能源治理的底层逻辑。在巴西盐下油田,项目分红推动社区医院与公路网延伸;在伊拉克鲁迈拉油田,伴生气回收装置年减排二氧化碳200万吨……这种“既要能源合作,又要生态治理”的模式,创造出中国式现代化背后“人与自然和谐共生”的文明逻辑。这种逻辑,在大庆油田65年开发仍保持青春活力的奇迹中,在“深海一号”能源站抵御12级台风的硬核实力里,更在塔里木光伏氢能基地将黄沙变为绿洲的壮美诗篇中得以具象化。

三大石油公司2024年合计实现净利润超过3529亿元,日均减排50万吨二氧化碳、万亿级氢能产业集群……这些从年报中走出的数字,也在见证着传统能源公司如何在改革深水区蹚出新路,诠释着“安全与转型”的辩证统一,更预示着中国从能源技术应用市场向规则制定者的历史性跨越。当页岩油井与光伏矩阵共舞,当深海气田与浮式风电交响,这条兼顾根基与未来、平衡发展与生态的能源变革之路,已然成为回答时代之问的中国方案。这不仅是一个产业的转型升级,更是一个文明古国在现代化进程中,对人类可持续发展命题的实践与推动。

881

点击量

4

下载量

刊出日期:2025.04

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会 中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)