2023年2月,《求是》杂志发表了习近平总书记在2022年底中央经济工作会议上重要讲话的一部分《当前经济工作的几个重大问题》,文章指出,要根据形势变化,以提高核心竞争力和增强核心功能为重点,谋划新一轮深化国有企业改革行动方案。4月,国务院副总理张国清在中央企业2023年度经营业绩责任书签订会议上指出,国资央企要坚定不移做强做优做大,不断提高核心竞争力、增强核心功能,积极服务国家战略,在建设现代化产业体系、构建新发展格局、推动高质量发展中发挥更大作用。自此,核心竞争力与核心功能这一对概念开始频繁共轭出现,对两者关系的研究也成为理论界和企业界的关注焦点。

一、核心竞争力和核心功能

从理论渊源和实践应用看,核心竞争力和核心功能虽然在学科领域、内容范畴上存在差异,但在概念内涵上相互联系、一脉相承。

核心竞争力是战略管理领域的重要概念之一,是从企业内部视角研究企业生存和长期稳定发展的关键命题。其核心思想源自Wernerfelt、Barney、Amit等学者提出的企业资源基础观,即所有企业都具有有形和无形的资源,但不是所有的资源都可以带来竞争优势,只有异质性资源(有价值的、稀缺的、难以模仿的、不可替代的资源)才构成核心竞争力的来源,决定了企业能否持续获得高于行业平均的超额利润。后期,Prahalad和Hamel将竞争优势的来源由资源延伸为能力,认为企业是能力的集合体,这些能力使组织能协调配置并有机结合不同的资源和技能,从而获得战略优势。Teece则进一步提出动态能力理论,将企业以资源和核心能力为基础的静态竞争优势,转变为以把握外部环境变化机会为核心的动态竞争优势,克服了企业成长惰性和能力刚性的问题。总体来说,这些都属于核心竞争力的范畴,都属于企业成长的内生视角。

核心功能是一个较为宽泛的概念,在诸多学科领域和行业屡有提及,目前并未形成统一的概念认知。归纳经济管理领域的学者们和企业界对企业功能的理解,可以发现主要集中在三个方面,即参与市场经济活动、承担社会生产和服务、推动经济社会发展。从这一理解出发,与核心功能最为相似的体系化概念就是以Porter为代表的学者们提出的产业组织理论,该理论基于“结构—行为—绩效”范式(Structure-Conduct-Performance,S-C-P),从企业外部视角研究企业的战略定位与选择,以及由此产生的竞争优势。

不难看出,核心竞争力和核心功能是兼顾内外因素、分析企业竞争优势的一对共生概念,是差异化研究企业成长路径的内外两个视角。从内涵上看,核心竞争力主内,更多表现为“独善其身”;而核心功能之外,更多表现为“兼济天下”。从外延上看,核心竞争力重在个体行为,决定企业的行业地位;而核心功能则重在改变行业乃至商业生态集群的行为,通过优化行业结构等提升行业或商业生态集群的整体竞争优势。

二、基于“两核”维度的国有企业成长路径分析

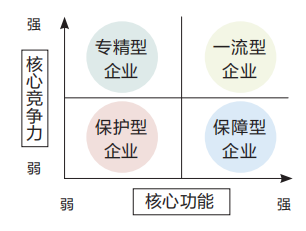

从以上分析可以看出,核心竞争力和核心功能是相互补充、全面反映企业竞争优势的一对概念。然而,从SWOT分析来看,并非所有国有企业都具备以内部优势(Strengths)为基础的核心竞争力,也不是所有国有企业都具备以外部机会(Opportunities)为基础的核心功能,因此以核心竞争力和核心功能为两个维度,结合SWOT分析的四种竞争策略,可以划分出不同企业基于差异化竞争优势的成长路径,并根据企业在图中的不同位置,将企业区分为“一流型企业”“专精型企业”“保障型企业”“保护型企业”这四种类型。

1. 一流型企业:位于矩阵的右上角。这一成长路径适用于具有特定方面的优势,而外部环境又为发挥这种优势提供有利机会的国有企业。这类企业通常可采取SO策略(即利用外部机会、发挥内部优势),通过高效集中现有资源和能力,扩展业务发展规模领域,提高核心竞争力、增强核心功能,在贯彻落实国家战略、畅通国民经济循环、确保社会稳定发展和实现人民共同富裕中发挥重要作用,建设成为世界一流企业。换言之,要成长为一流型企业,首先要足够强,经营业绩上处于本行业内领袖地位;其次要足够大,在全世界或自身行业中要有足够的影响力和代表性;第三要足够久,也就是说要基业长青、长盛不衰,实现高质量、可持续的韧性成长。比如,国资委确定的创建世界一流示范企业,便属于此种类型的企业。

2. 专精型企业:位于矩阵的左上角。这一成长路径适用于在某个细分行业或市场占据领先地位,拥有核心竞争力和明确战略,其产品、服务难以被超越和模仿的中小型国有企业。这类企业通常可采取ST策略(即利用内部优势、规避外部威胁),通过聚焦业务范围,专注于竞争较少、相对较窄的产品、技术和客户需求,在某项具体的产品或业务上形成绝对竞争优势,保持高速增长和超高的利润;但也受制于有限的资源能力和规模体量,无法在产业结构优化、国民经济发展中有效发挥核心功能。因此,只要专精型企业所处的产业结构相对稳定、产业技术创新以渐进式创新为主,那么专精型企业一般将拥有持续竞争优势,维持较为稳固的行业地位,但是一旦产业技术发生颠覆式创新的突变,或者消费需求发生转向,专精型企业将面临较大挑战,其发展战略将从ST策略转向WT策略(即减小内部劣势、规避外部威胁)。比如,国资委确定的创建世界一流专业领军示范企业、工信部提出的专精特新“小巨人”企业等,便属于此种类型的企业。

3. 保障型企业:位于矩阵的右下角。这一成长路径适用于处于国民经济不可或缺的行业,不以追求经济利益为首要目标,承担保障社会正常运行、人民群众生活必需等重要国计民生职责的国有企业。这类企业通常可采取WO策略(即利用外部机会,弥补内部劣势),通过基于政府职能延伸所获取的外部政策支持,一定程度上弥补核心竞争力的不足,减少非市场性行为带来的内外部不经济性,从而在承担较低经济责任的基础上更好履行社会责任、更好发挥核心功能。总体看,保障型企业一般有三类,一是在教育、就业、社会保障、医疗卫生等基本民生需求领域提供公共服务的企业,二是在交通、通信、公共设施、环境保护等与生产生活等密切相关领域提供公共服务的企业,三是在公共安全、消费安全和国防安全等保障安全需要的领域提供公共服务的企业。比如,现实中定价机制由政府控制、企业社会效益高于经济效益、适度承受政策性亏损的企业,便属于此种类型的企业。

4. 保护型企业:位于矩阵的左下角。这一成长路径适用于自身核心资源较少、能力较弱,且处于传统落后产业,亟需通过转型升级、兼并重组或培育战略性新兴业务等举措实现二次跨越式发展的国有企业。这类企业一般既不具有核心竞争力、又无需承担过多核心功能,通常可采取WT策略(即减小内部劣势、规避外部威胁),基于一定的政策环境和行业规制,通过较低的要素价格、与特殊利益相关者的协作关系等排他性保护措施,维持企业正常运行。在生存的基础上,中长期来看,随着排他性措施的保护力度逐步消退,保护型企业必须紧盯新一轮科技革命和产业变革的方向,聚焦重点方向、关键环节和未来趋势,通过“提”(管理提升)、“并”(兼并重组)、“转”(转型升级)、“停”(关停退出)、“增”(新增业务)等方式,加快适应、引领、创造新需求,培育新的竞争优势。比如,现实中具有落后过剩产能的企业,便属于此种类型的企业。

三、结束语

企业的成长并非一蹴而就,而是一个长期不断积累和提升的过程。国有企业要综合外部环境和内部资源能力状况,结合核心竞争力和核心功能两个维度,思考和规划未来的战略方向和成长方式路径。

需要指出的是,四个矩阵方位并不必然代表四类企业的优劣,由于定位各有不同,在许多情况下四类企业并不具有可比性,只是竞争策略各有差异。其实,无论是一流型企业、专精型企业、保障型企业,还是保护型企业,只要战略与竞争环境相匹配,都可以实现良性发展。而且,企业的成长路径并非一成不变,当国有企业的功能定位和发展要求发生变化时,其在核心竞争力和核心功能二维矩阵中的位置和路径也必然发生变化。但可以肯定的是,随着国有企业改革深化提升的推进实施,发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企将日益显现,保护型企业和保障型企业的核心竞争力和核心功能也必将得到进一步提高和增强,越来越多的国有企业将向专精型企业和一流型企业迈进。

1908

点击量

4

下载量

刊出日期:2024.03

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会 中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)