目前我国每年的二氧化碳排放在100亿吨左右。那么,这100亿吨二氧化碳的排放主要来自何处?了解这一点对我国如何实现碳中和目标至关重要,这也是构成我国碳中和路线图的逻辑起点。根据国家相关统计,我国2020年的一次能源消费总量约为50亿吨标准煤,其中煤炭、石油、天然气占比分别为56.8%、18.9%、8.4%,一次电力及其他能源的占比仅为15.9%。100亿吨二氧化碳的排放中,发电(供热)占比45%,工业占比39%,交通占比10%,建筑占比5%,农业占比1%。工业排放中,建材工业(37.9%)、钢铁工业(31.5%)、化学工业(24.1%)和有色工业(6.4%)占主导地位(此处比例由四大高碳排放领域归一化后计算得到;其他工业领域碳排放量较少且门类繁多,暂不考虑)。这里需要特别指出,各家数据由于统计口径略有差别,有关二氧化碳排放“终极来源”的数量也有所差别。但总的说来,这个差别不影响对我国如何实现碳中和的基本理解。

根据碳中和定义,以及碳排放、碳自然吸收、碳人为固定等概念,我们可以得出结论:碳中和看似很复杂,但概括起来就是一个“三端发力”体系。第一端是能源供应端,尽可能用非碳能源替代化石能源发电、制氢,构建“新型电力系统或能源供应系统”;第二端是能源消费端,力争在居民生活、交通、工业、农业、建筑等绝大多数领域中,实现电力、氢能、地热、太阳能等非碳能源对化石能源消费的替代;第三端是人为固碳端,通过生态建设、土壤固碳、碳捕集封存等组合工程去除不得不排放的二氧化碳。这就是碳中和的基本逻辑。

一国无论是技术原因,还是市场原因,其“不得不排放”的二氧化碳总量等同于自然吸收量与人为固碳量之和,即可视为净零排放,实现了该国的碳中和。由此可见,有先进并廉价的技术可供这三端所用,是实现碳中和的前提条件。也就是说,“技术为王”将在碳中和过程中得以充分体现。

2022年全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦,同比增长7.8%。假定未来能源消费端要实现电力替代、氢能替代(氢气也主要产自电力),人均GDP从1万美元到3万、4万美元所需的能源总量明显增长,风、光发电利用小时数难以明显提高,未来总人口不会明显下降,那么我国实现碳中和时,估算总的电力装机容量会在60亿—80亿千瓦。因此,未来新型电力系统的第一个特点是电力装机容量巨大。

从实现碳中和的角度讲,我国拟以装机总量60亿—80亿千瓦(风力发电、光伏发电共占比70%,稳定电源、应急电源和调节电源占比30%)为目标,规划新型电力系统。在40年时长内,大致以每10年为一期,顺次走控碳电力、降碳电力、低碳电力最后到近零碳电力之路,并完成超大规模的输变电基础设施建设。要建立这样的新型电力系统,无论是发电,还是储能、转化、消纳、输出等,技术上都有大量需要攻克的关键环节,这将成为实现碳中和目标的重中之重。

用非碳能源发电、制氢,再用电力、氢能替代煤炭、石油、天然气用于工业、交通、建筑等部门,从而实现能源消费端的低碳化甚至非碳化,这是实现碳中和的核心内容。在绿色低碳电力供应充足并价廉的前提下,能源消费端的低碳化主要是通过各种生产工艺流程的再造来完成。

能源消费端的排放大户是工业、交通、建筑三部门,工业部门的排放大户是钢铁、有色、化工、建材四领域。从现有技术分析,交通的低碳化甚至非碳化较易实现,即轨道交通和私家车可用电力替代,船舶、卡车、航空可部分用氢能替代。这里关键之处是建设私家车的充电体系,建设从制氢到运输再到加氢站的完整体系,当然还有如何保证经济、安全等问题。建筑部门的低碳技术亦基本具备,大致可考虑以下途径,即城市以全面电气化为主,加上条件具备的小区以电动热泵(地源热泵、空气源或者长程余热)为补充,少部分情况特殊者可部分利用天然气;农村则以屋顶光伏+电动热泵+天然气+生物沼气+输入电力的适当组合为主。

以上两大部门去碳化的关键是政府与市场做好协调,并以合适的节奏推进。

工业部门的钢铁、有色、化工、建材目前还没有用电力、氢能替代化石能源的成熟技术,虽然从理论上讲是可以实现的,但仍需技术层面变革性的突破和行业间的协调。事实上,国内外一些企业与研发单位,在氢能+电力+煤炭的“混合型”炼铁(如氢冶金)上已有较为成功的例子。从工艺流程再造看,不同工艺过程既可考虑先采用低碳化的“混合型”再到无碳化的“清洁型”,也可考虑一步取代到位。

由此可见,能源消费端的“替代路线”亦需研发大量新技术并布局大量新产业。

需要说明的是,水泥一般用石灰石作原料,煅烧过程中不可能不产生二氧化碳,这部分如得不到捕集利用,当在“不得不排放的二氧化碳”之列。此外,煤炭、石油、天然气作为资源来生产基础化学品、高端材料、航空煤油等,其开采-加工-产品使用的全生命周期中也存在“不得不排放的二氧化碳”。

从以上两部分的分析看,无论是发电端还是能源消费端,到2060年时,都会有相当数量的碳排放存在,需要固碳措施予以中和。

在已有的经济社会发展逻辑之下,到21世纪中叶,一定会有一部分“不得不排放的二氧化碳”,不管是由于技术上不具备还是经济上不合算。由此,我们在对标碳中和时,首先要弄清楚一个问题:我们减排到什么程度,即可达到碳中和?

过去的全球碳循环数据表明,人为排放二氧化碳中的约54%被陆地和海洋的自然过程所吸收,假定未来几十年全球碳循环方式基本不变,尤其是海洋吸收约23%的比例不变,则各国排放的约46%那部分应该是“中和对象”。但事实上,陆地吸收的约31%大部分来自生态过程,小部分来自其他过程,二者之间的比例目前尚未研究清楚。根据相关研究,2010—2020年我国陆地生态系统每年的固碳量为10亿—15亿吨二氧化碳,最有可能的估计范围为每年11亿—13亿吨二氧化碳;一些专家根据这套数据并采用多种模型综合分析后,预测2060年我国陆地生态系统固碳能力为10.72亿吨二氧化碳,如果增强生态系统管理,还可新增固碳量2.46亿吨二氧化碳,即2060年我国陆地生态系统固碳潜力总量为13.18亿吨二氧化碳。根据以上分析,如果我国2060年时排放25亿—30亿吨二氧化碳,则海洋可吸收5.75亿—6.9亿吨,生态建设吸收13亿吨,陆地总吸收的31%中,生态系统吸收以外的其他过程如果占一定比例,吸收2亿吨左右,那么吸收总量将在22亿吨左右;在此基础上,如果发展5亿吨规模的CCUS固碳技术,则大致能达到碳中和。

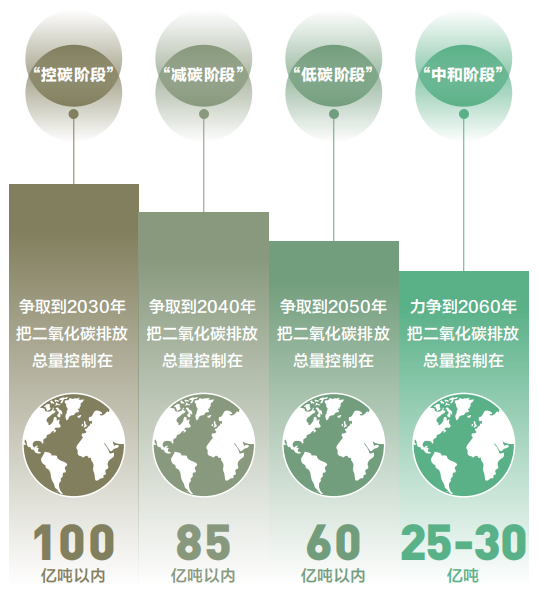

如果我们将2060年“不得不排放的二氧化碳”设定为25亿—30亿吨,则需要在目前100亿吨的基础上减排70%—75%,挑战性非常大。这就需要制定分阶段减排规划,理论上讲,我国可考虑“四阶段”的减排路径,从现在起用40年左右的时间达到碳中和目标。

第一个阶段为“控碳阶段”,争取到2030年把二氧化碳排放总量控制在100亿吨以内,即“十四五”期间可以增点,“十五五”期间达峰后再减回来。

在这第一个十年中,交通部门争取大幅度增加电动汽车和氢能运输占比,建筑部门的低碳化改造争取完成半数左右,工业部门利用煤+氢+电取代煤炭的工艺过程大部分完成研发和示范。这10年间电力需求的增长应尽量少用火电满足,而应以风电、光电为主,内陆核电完成应用示范,制氢和用氢的体系完成示范并有所推广。

第二个阶段为“减碳阶段”,争取到2040年把二氧化碳排放总量控制在85亿吨之内。

在这个阶段,争取基本完成交通部门和建筑部门的低碳化改造,工业部门全面推广用煤/石油/天然气+氢+电取代煤炭的工艺过程,并在技术成熟领域推广无碳新工艺。这10年火电装机总量争取淘汰15%落后产能,用风、光资源制氢和用氢的体系完备及大幅度扩大产能。

第三个阶段为“低碳阶段”,争取到2050年把二氧化碳排放总量控制在60亿吨之内。

在此阶段,建筑部门和交通部门达到近无碳化,工业部门的低碳化改造基本完成。这十年火电装机总量再削减25%,风、光发电及制氢作为能源主力,经济适用的储能技术基本成熟。据估计,我国对核废料的再生资源化利用技术在这个阶段将基本成熟,核电上网电价将有所下降,故用核电代替火电作为稳定电源的条件将基本具备。

第四个阶段为“中和阶段”,力争到2060年把二氧化碳排放总量控制在25亿—30亿吨。在此阶段,智能化、低碳化的电力供应系统得以建立,火电装机量只占目前总量的30%左右,并且一部分火电用天然气替代煤炭,火电排放二氧化碳力争控制在每年10亿吨,火电只作为应急电力和一部分地区的“基础负荷”,电力供应主力为水、光、风、核。除交通和建筑部门外,工业部门也全面实现低碳化。尚有15亿吨的二氧化碳排放空间主要分配给水泥生产、化工、某些原材料生产和工业过程,以及边远地区的生活用能等“不得不排放”领域。其余5亿吨二氧化碳排放空间机动分配。

1678

点击量

1

下载量

刊出日期:2024.03

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会 中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)