摘要:本文立足我国海洋油气工业发展实际,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分运用马克思主义世界观和方法论,创新提出海洋油气整体开发新模式,全面梳理海洋油气整体开发新模式的系统要素及其协同关系,明确了整体开发新模式对新质生产力形成和构建的核心价值,指出整体开发新模式增强了新质生产力形成和构建的系统性,提高了新质生产力生产要素的协同性,完善了适应新质生产力运行的体制机制,加速新质生产力的发展形成,推动我国海洋油气经济有效上产、低成本稳产,持续强化我国油气资源供给保障能力,为能源央企践行国家能源安全保障使命提供了有力支撑。

关键字:海洋油气;整体开发;能源央企;新质生产力;高质量发展

当前适逢百年未有之大变局,能源领域事关我国战略安全,是我国科技创新攻关、发展新质生产力的重要战场。2018年7月21日,习近平总书记作出了“大力提升勘探开发力度,保障国家能源安全”的重要指示。2023年9月,习近平总书记在黑龙江考察调研期间首次提出“新质生产力”,指出要“整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力”。中国海洋石油集团有限公司(简称中国海油)深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神,大力推进海洋油气资源供给保障中心建设,推动海洋油气连续多年贡献国内原油产量增量的60%以上,践行了能源央企的使命担当。作为我国油气产量增量中流砥柱的海洋油气,勘探开发也进入矛盾凸显期,面临老油田稳产难度显著增大、新发现资源储量劣质化、地下地面协同难度增加、海洋功能使用矛盾加剧等一系列新挑战,中国海油创新提出海洋油气整体开发新模式,论证了整体开发新模式与新质生产力的辩证统一关系,梳理了海洋油气整体开发新模式的系统要素及其协同关系,明确了整体开发新模式对新质生产力形成和构建的核心价值。

新时期海洋油气工业的新挑战、新任务

目前国内海上主力在产油田多数已进入开发中后期,油田综合含水率已达90%,面临含水上升快、产液量持续增加、产量加速递减的问题。由于产液量不断增加,局部工程设施处理能力已趋于饱和,导致提液受限,进一步加剧了在产油田稳产难度。

一、新挑战

1. 新发现资源储量劣质化

近年来海洋油气资源储量劣质化趋势明显,新项目经济开发难度加大。已发现储量中,小规模、低丰度、低渗、稠油、潜山等复杂类型占比29%,待发现的潜在资源量中,低品位类型占比进一步攀升至48%。以2025年渤海油田规划产量构成为例,稠油、低渗等低品位资源占比42%。

2. 地下地面协同难度增加

海上工程设施建造成本高、改造空间小,同时部分工程设施、管网、装备已趋近服役寿命期限,地下资源开发需求与海上工程设施不适配的矛盾不断凸显。如渤中28/34区域按照产量规划,2027年将超过区域液处理能力上限,亟需统筹在产、在建、在评价及待发现地下资源,完善优化工程设施建设布局,满足开发需求。

3. 海洋功能使用矛盾加剧

渤海油田是我国最大的海上油田,但作为内海,长期以来面临海洋功能使用重叠的问题,目前航道、生态区等重叠面积占矿权总面积近90%,受限储量接近十亿吨,难以转化为有效产能。此外,海上新能源产业快速增长,海上风电场面积预计“十四五”末将超2万平方公里,挤压油气勘探开发空间。

二、新任务

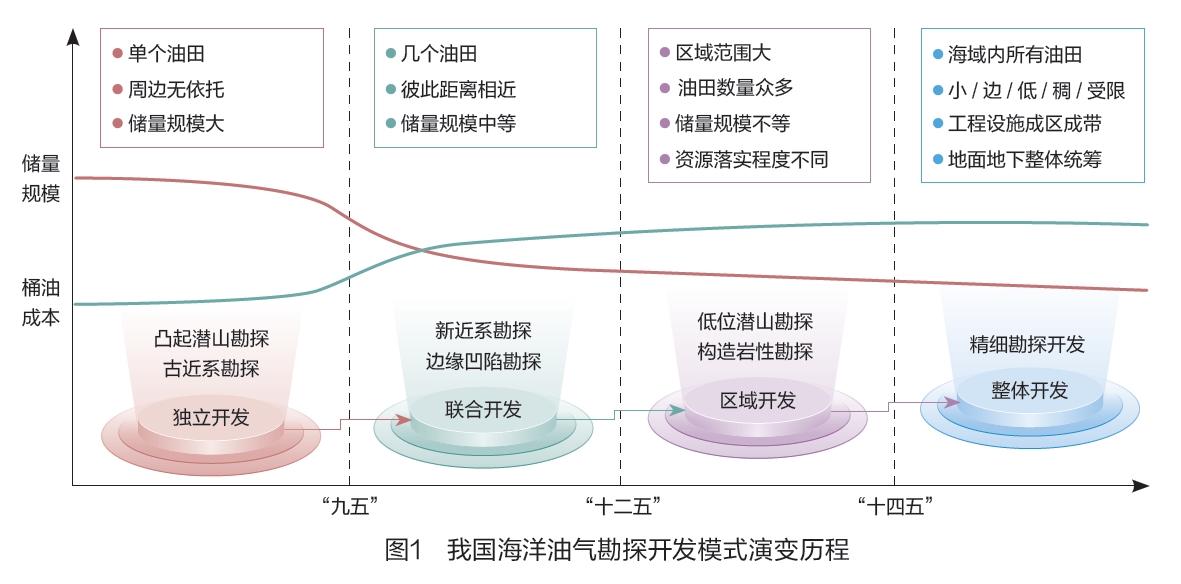

历史实践表明,长期以来推动海洋油气跨越式增储上产的核心支撑就是海洋油气勘探开发模式的迭代升级(图1)。早期海上勘探以发现整装的大中型油气田为主,采用独立开发模式推动了国内海洋油气产量首次突破1000万吨;随着勘探开发程度逐步提高,将地理位置相邻的大、中、小油气田群实施联合开发模式,实现国内海洋油气产量上产4000万吨;随着勘探开发进一步成熟,边际油气藏越来越多,通过统筹区域油气资源、工程设施、服务资源,采用区域开发模式,实现国内海洋油气产量突破6000万吨。

当前,海上油田地下和地面已经“双成熟”,从地下角度看,主要含油气凹陷的油气资源富集和分布规律已基本明确,地下“浅—中—深”立体油气资源“一网”已勾勒清楚;从地面角度看,海上工程设施“五网”(油、气、水、电、信)已成区成带,建成多个生产中心枢纽。地下油气资源网和海上工程设施网的“双成熟”,为海洋油气迈向整体开发新时代创造了历史契机。

整体开发新模式与新质生产力的辩证统一关系

一、整体开发新模式与新质生产力的内在联系

新质生产力意指由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力。新质生产力的构建,以劳动者、劳动资料、劳动对象等生产要素及其优化组合的质变为基本内涵,以全要素生产率提升为核心标志。新质生产力的形成需要新的生产关系来适应,其中生产要素的组合优化反映的是生产关系的重塑。

整体开发新模式将全海域作为一个有机整体,弱化了时间和空间的界限,充分发挥劳动者责任主体的能动性,应用数字化、智能化等革命性的新理念、新技术和新方法等,推动工程设施、服务作业资源等生产要素的创新性配置,实现资源、储量、产量效益最大化,助力海洋油气工业向绿色低碳、数字智能转型升级。

相较于传统发展模式,海洋油气整体开发新模式的核心即是时空域协同地下油气资源和海上工程设施,体现了对传统生产关系的重塑和再造,能够更好地适应新质生产力的发展要求,两者具有辩证的内在统一关系。

二、整体开发新模式指导思想

习近平总书记在党的二十大报告中提出了“六个坚持”,整体开发新模式重点突出“六个坚持”中的“坚持守正创新、坚持问题导向、坚持系统观念”,是对习近平新时代中国特色社会主义思想的自觉运用,体现了马克思主义世界观和方法论。

1. 坚持解放思想,守正创新

守正创新是习近平新时代中国特色社会主义思想的显著标识,是推进马克思主义中国化时代化的历史经验和科学方法。“守正”之“正”是方向、道路、性质、立场之正;“创新”之“新”是以“说新话”“干新事”为特质的“新”。整体开发之“正”就在于契合海洋油气工业开发模式演变的客观规律,始终锚定增储上产、保障国家能源安全的历史使命,强化能源保供能力建设之“正”;整体开发之“新”就在于把握海洋油气工业的新发展阶段,深度融合新理论、新技术、新工艺,推动海洋油气工业绿色低碳、数字智能等新发展模式的转型,构建能源央企的发展新格局之“新”。

2. 坚持实事求是,问题导向

习近平总书记强调,增强问题意识、坚持问题导向,就是承认矛盾的普遍性、客观性,要积极面对矛盾、解决矛盾。当前,海洋油气增储上产进入矛盾凸显期,必须坚持问题导向,以培育发展高质量的新质生产力作为破解矛盾、打开工作局面的突破口。整体开发突破单一开发项目、当前短期利益的历史局限,准确抓住制约当前海洋油气增储上产的主要矛盾和矛盾的主要方面,站在全海域的全局高度加强总体谋划,辩证处理好“好与差、优与劣、大与小、常(规)与非(常规)、局部与整体、当下与未来”的对立统一关系,支撑海洋油气高质量发展。

3. 坚持与时俱进,系统观念

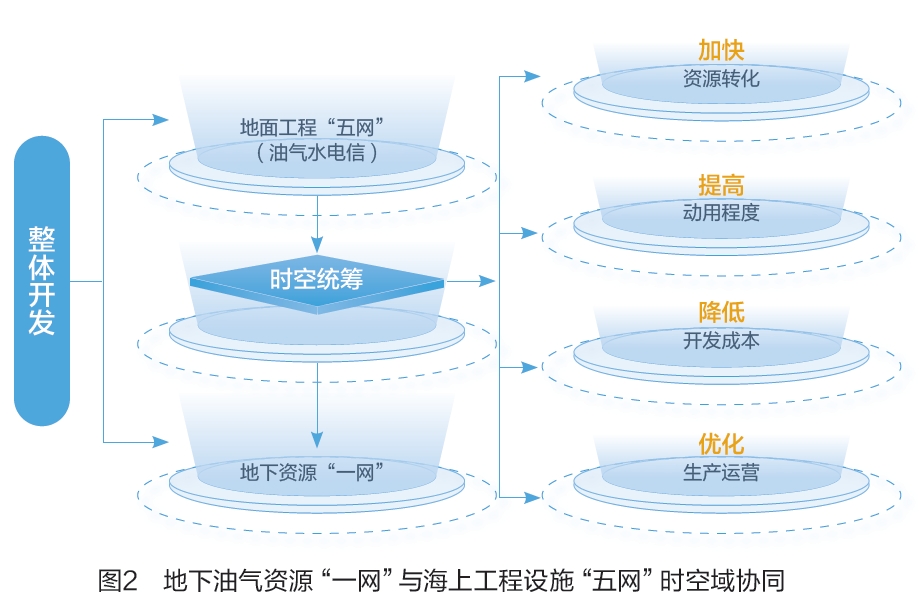

习近平总书记指出,完整、准确、全面贯彻高质量发展理念,必须坚持系统观念。整体开发将全海域作为一个有机系统,立足系统观念中的“整体、协同、开发”三个基点,研判海洋油气工业发展新趋势。一是立足整体看系统,把整体功能和规模效益作为根本归宿和出发点,整体统筹地下油气资源网、海上工程设施网等系统要素,提高全要素生产效率;二是立足协同看系统,以地下油气资源“一网”与海上工程设施“五网”时空域协同为核心,以多层次一体化为抓手,重塑业务流程,释放精益管理效能;三是立足开放看系统,积极迎合新发展理念,整体筹划绿色低碳、数字智能转型布局,革新作业服务模式,推动海洋油气工业高质量发展。

整体开发新模式的系统要素及其协同关系

整体开发新模式将全海域作为一个有机系统,针对地下油气资源网、海上工程设施网等相互联系、相互作用的系统构成要素,突破单个项目、单一阶段的界限,时空域协同地下油气资源“一网”与海上工程设施“五网”,构建多层次一体化,优化作业服务资源配置,加快资源转化,提高动用程度,降低开发成本,优化生产运营(图2)。

一、海洋油气整体开发新模式的系统要素

1. 地下油气资源“一网”

地下油气资源“一网”包括油气产量、储量和资源量三种状态。通过应用数字化、智能化手段编制对应三种状态的三张图,对地下油气资源“一网”的规模、分布、类型和状态进行系统梳理,明确地下资源的现状、形势和目标,加快资源量—储量—产量转化进程。

1)“地下油气资源网”之产量。以油气田为单元,按照2025年、2035年等增储上产的关键时间节点,将在生产、在建设、在评价以及待发现油气产量以柱状形式投影到海域平面图上,形成可视化的产量图。基于产量图将全海域划分为不同级次的生产区链和产油中心,针对各区链、各中心的在生产、在建设、在评价及待发现的产量构成和变化趋势,明确未来上产稳产的重点区域和重点项目,为后续统筹制定差异化的应对策略奠定基础。

2)“地下油气资源网”之储量。以油气田和含油气构造为单元,将探明储量、控制储量、预测储量以及动用储量以柱状形式投影到海域平面图上,形成可视化的储量图。基于储量图,明确储量的平面和垂向分布特征,摸排大、中、小型油气田的构成和分布,深化对区域总体油气富集特征、储量动用状态和动用规律的认识,指导未来独立开发和依托开发的总体布局,引领未来规模化、标准化的产能释放。

3)“地下油气资源网”之资源量。以有利圈闭为单元,将潜在资源量以柱状形式投影到海域平面图上,形成可视化的资源量图。基于资源量图,明确潜在资源量的垂向和平面分布特征,进一步结合历史资源量转化及动用实际数据,建立潜在资源量转化动用预测模型,预判未来储量产量的潜在增长区域和品质类型,并根据潜在资源量转化规模、转化品质与现有工程设施距离等勘探开发工程因素,指导未来工程管网一体化规划设计。

2. 海上工程设施“五网”

海洋油气开发工程设施包括油网、气网、水网、电网、信息网,按照生产中心、物流走向、处理设施及终端的分布位置、处理能力规模,梳理海上工程设施的分布特征,编制海上工程设施“五网”图。

以渤海油田为例,其油管网分布呈现“六区五网、四海四陆”的特征,六大作业区按输送方向形成了五个输油管网,将原油输送至4艘FPSO(浮式储卸油装备)和4个终端处理厂。气管网具有“南北双网、五点登陆”的分布特征。水管网采用内部建网区域平衡的方式,以节能降耗为驱动,统筹布局油田区域,缩短输送距离,降低开发能耗。电网具有“三网五站”、多能互补的特征。信息网具有“四条专线、五点接入”的特征,包括四条陆地骨干专线,五个陆地变电站,将渤海油田生产运行数据集成至生产调控中心。

二、海洋油气整体开发新模式的要素协同关系

1. 资源量—储量—产量协同性

资源量、储量、产量代表了不同勘探开发阶段的资源状态。传统的勘探开发一体化,更多地表现为储量和产量两大要素间的协同。整体开发进一步加强了资源量与储量、产量的协同,通过建立潜在资源量的转化和动用预测模型,科学判断未来产量的潜在增长区域和增长规模,并与工程设施能力相匹配,强化区域工程前瞻布局和科学预留,高效推动资源量向储量产量的不断转化,支撑形成可持续接替稳产的产能基地。

2. 勘探—开发—钻采—工程—经济协同

整体开发框架下,将深度融合勘探、开发、钻完井、工程、经济等上下游专业,更加紧密地构建勘探评价—油气开发—工程设计—施工建设和经济评价的一体化生态系统,各专业要素在生态系统内高效联动,有效消除专业壁垒和数据孤岛,以问题为导向引领各要素交互流转,依托上下游专业一体化,实现海洋油气勘探、开发和生产全过程的提质增效。

3. 地下“一网”与海上“五网”协同

整体开发高效协同地下油气资源“一网”和海上工程设施“五网”,分别构建地下油气资源与井网、海上工程设施时空域协同图。统筹考虑不同阶段资源量、储量、产量对工程设施、井网资源的需求,与各大区链、生产中心工程设施布局和能力匹配适应,立足当下在产油田工程设施,近期以在建、在评价油气田兼顾周边资源强依托做好工程预留,远期以资源量分布规划工程设施前瞻布局,为未来待发现油气田应用“三一”简易工程模式(一根海管、一条脐带缆、一个简易平台)加速产量转化步伐、实现低成本稳产奠定基础。

整体开发新模式对新质生产力的核心价值体现

立足整体开发新模式的系统要素及其协同关系,将为新质生产力的形成和构建提供更肥沃的土壤,增强新质生产力形成和构建的系统性,提高新质生产力生产要素的协同性,形成适应新质生产力发展要求的体制机制。

一、增强了新质生产力形成和构建的系统性

整体开发新模式坚持系统观念,将全海域作为一个有机系统,聚焦海洋油气开发存在的系统性、全局性问题,引领新质生产力的变革方向,通过构建地下油气资源“一网”和海上工程设施“五网”,面向全海域整体功能和规模效益总体筹划布局,引导提升新质生产力的培育层次,增强新质生产力形成和构建的系统性。

例如,整体开发新模式立足全海域筹划了发展模式“三升级”,即绿色开发、移动共享、智能运营。在绿色开发方面,统筹环海域CO2排放、捕集、封存和利用需求,规划海陆一体的“CCUS”(碳捕集、利用与封存)示范区建设;在移动共享方面,整体规划海上移动注热、移动压裂、移动修井等共享服务模式,面向全海域作业需求进行总体设计调配,提高作业装备利用效能,摊薄作业成本;在智能运营方面,建立贯穿勘探开发全寿命周期的“一站式”可视化油藏,加速海洋油气工业数字化、智能化转型,提高科学化决策水平。

二、提高了新质生产力生产要素的协同性

整体开发新模式进一步弱化了时间和空间的界限,为新质生产力生产要素的创新性配置扫清了障碍。通过地下油气资源“一网”与海上工程设施“五网”时空域协同,加强勘探、开发、钻采、工程、经济等各专业一体化协作,打破专业壁垒和数据孤岛,推动数据、技术、工艺等关键生产要素交互流转,全面提升生产要素的协同能力和生产效率。

例如,整体开发新模式下,将深度优化地下油气资源组合,引导前期项目做好前瞻规划,在满足自身经济开发的同时,还要面向区域做好处理设施、海底管道等的整体统筹和科学预留,为将来周边小规模、低渗、稠油等难动用储量开发提供必要的依托条件,降低区域开发经济门槛,实现“好带差、优带劣、大带小、常(规)带非(常规)、局部带整体、当下带未来”等“6带”,打造区域整体开发的规模效应。

三、完善了适应新质生产力运行的体制机制

整体开发框架下,将面向全海域以及全过程重塑勘探开发业务链,创新构建项目组织架构,形成适应新质生产力运行的体制机制环境。通过优化业务流程,推动资源—建设—运营一体化,推动标准化设计、规模化采办、创新性运营,实现生产运营管理的精益化提升,降低开发成本、缩短建产周期,充分释放新质生产力的效能。

海洋油气整体开发新模式的支撑体系

一、培养整体开发人才队伍

人才是发展第一动力与核心竞争力,是整体开发理念顺利实施的战略支撑。整体开发新模式涉及多环节、涵盖多专业,需出台人力资源相关政策,加大基础研究和人才队伍建设的支持力度,持续加强海外优秀人才引进,培养专业技能过硬且具有系统思维的复合型人才队伍,为多专业、多维度科技创新体系的构建提供充足的人才资源保障,协同合力下好整体开发这盘大棋。

二、筑牢整体开发技术根基

整体开发面向勘探开发全寿命周期,为此需要合理布局一系列的前瞻性技术。尤其是面向小规模、低丰度、低渗、稠油、潜山等低品位资源的难动用储量开发技术,“CCUS+EOR”(提高采收率)技术,“新优快”、大位移井等钻完井技术,浅水水下生产系统等海洋工程技术,需要持续针对性地深化科技攻关。

三、完善整体开发标准规范

整体开发是一个新兴业态,现有行业标准、企业规范难以适应推行整体开发新模式的需要。亟需对现行行业标准、企业规范进行全面梳理,明确现有标准对整体开发模式的适应情况,针对性地新编整体开发技术标准和管理规范,形成适应整体开发需求的标准体系,统一各业务界面的接口和流程,推动整体开发规范化、标准化运行。

四、推动整体开发智能运维

要充分应用数字化、智能化手段建立整体开发智能运维平台,动态更新整体开发方案,实现对勘探、开发、钻采、工程、经济等全专业的信息整合,推动勘探与开发一体化、地下地上一体化以及全专业技术链条一体化,一张蓝图绘到底,保障海洋油气经济有效上产和低成本稳产。

(参考文献略)

1823

点击量

3

下载量

刊出日期:2025.01

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会 中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)