编者的话

习近平总书记在二十大报告中指出,中国共产党人深刻认识到,只有把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,坚持运用辩证唯物主义和历史唯物主义,才能正确回答时代和实践提出的重大问题,才能始终保持马克思主义的蓬勃生机和旺盛活力。总书记还强调,“十年伟大变革证明,中国共产党为什么能,中国特色社会主义为什么好,归根到底是马克思主义行,是中国化时代化的马克思主义行。”对马克思主义的不断学习和深入思考,是我们共产党人须臾不可放松的重要任务。此篇文章,是作者长期从事思想政治工作,从马克思主义的形成、发展、核心论断,以及对新时代中国特色社会主义事业的理论基础意义,做出的思辨和表达。

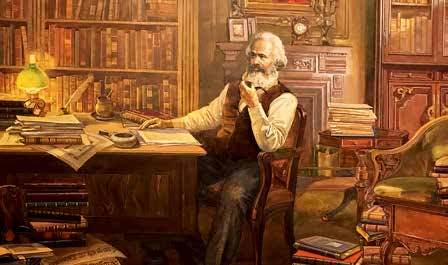

在人类历史长河中,有两个人的名字紧紧连在一起。不仅是连在一起,而是融为一体。他们就是马克思、恩格斯。

马克思、恩格斯在家庭出身、人生履历、性格气质、文化情感等方面都有着各自的不同。是共同的理想目标,把他们紧密地结合起来。

马克思1818年5月5日诞生于德国莱茵省特利尔城,父亲是职业律师。1835年马克思从特利尔中学毕业,后入波恩大学和柏林大学法科系学习,并对哲学、历史、艺术史有着广泛的兴趣,精通多国语言和文字。恩格斯1820年11月28日诞生于德国莱茵省巴门城,父亲是工厂主。恩格斯1837年最后一年中学未读完,被父亲强令到公司当办事员。1841年9月底至1842年10月在柏林服兵役,期间坚持到柏林大学听课,他勤奋好学,博学多才,中学时就掌握了法语、希腊语、拉丁语等多种语言。

马克思和恩格斯都是德国激进的青年黑格尔派,受唯心主义和宗教神学的影响。1842—1844年,马克思写作《黑格尔法哲学批判导言》《经济学哲学手稿》,办《莱茵报》,同广大劳苦群众有了广泛接触。恩格斯写作《英国状况》和在曼彻斯特深入调查工人阶级状况,了解了社会。他们实现了世界观从唯心主义向唯物主义、从革命民主主义向共产主义的转变。1844年8月底,恩格斯来巴黎拜见了马克思(从英国返回德国途经巴黎),从此开始了亲密合作,终身并肩战斗。

一、马克思和恩格斯不仅具有良好的理论素养,而且具有献身科学理论的崇高精神

任何时代新的思想体系,都是在继承前人思想理论成果的基础上产生的。马克思和恩格斯对人类所创造的优秀物质、文化、思想、理论遗产,作了广泛认真的研究。他们先后钻研了文学、法律、哲学、宗教、政治、经济和自然科学,考察了历史发展规律和工人阶级开展斗争中所遇到的一切重大问题。他们汲取前人尤其是同时代社会科学和自然科学的优良成果,这些都是他们形成新成果的坚实基础。在自然科学领域,19世纪30—50年代,产生了具有划时代意义的“三大发现”,即能量守恒和转化的发现、细胞的发现和生物进化的发现。这“三大发现”为唯物论和辩证法的深化认识提供了更为扎实的依据。在社会科学方面,人类的思想理论在19世纪初达到了新的境界,出现了黑格尔、费尔巴哈为代表的德国古典哲学,亚当·斯密、大卫·李嘉图为代表的英国古典政治经济学,圣西门、傅立叶、欧文为代表的空想社会主义。马克思、恩格斯从黑格尔哲学大厦中发现了辩证法,从费尔巴哈哲学海洋中寻到唯物论,摒弃掉他们各自的“纯粹精神”和“形而上学”的局限,有机结合创立了辩证唯物主义。随后运用辩证唯物主义研究人类历史,创立了最具代表意义的历史唯物主义。又运用辩证唯物主义和历史唯物主义研究资本主义社会经济形态,发现了剩余价值学说,揭示了资本主义经济运动规律。唯物史观和剩余价值学说是两个伟大的发现,是马克思主义哲学和政治经济学形成的标志和核心。正是在唯物史观和剩余价值学说两大发现基础上,社会主义由空想变成了科学。

马克思自立下为全人类的解放事业奋斗一生的志向,背叛了自己的阶级,成为共产主义者之后,被政府视为异端而遭到驱逐,被先前的同伴视为仇敌而遭受攻击,走上了一条颠沛流离、贫因交加的生活道路。他不仅承受着科学研究上的艰辛,而且忍受着饥饿、忧愁和病痛。他和他至爱的妻子燕妮生育的7个孩子,死亡了4个,孩子生时没有摇篮,死时买不起棺材。这些都没有动摇他的信念和意志。1848年大革命失败后,他一家被迫流亡,1849年侨居伦敦,他几乎每天都在大英博物馆里度过,研读经济学著作和当时近十年的经济史,在各种报刊、文件和统计数据中找资料,作了大量的摘录笔记,写下了许多经济学手稿。后来创作的《资本论》等一系列光辉著述,无不凝聚着马克思的智慧和心血,也体现着他的顽强毅力和献身精神。恩格斯称赞马克思说,“在他所研究的每一个领域,甚至在数学领域,都有独到的发现,这样的领域是很多的,而且其中任何一个领域他都不是浅尝辄止。”(《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第776–777页)而马克思自己更是深有感触:“在科学的入口处,正像在地狱的入口处一样,必须提出这样的要求,‘这里必须根绝一切犹豫;这里任何怯懦都无济于事’。”(《马克思恩格斯全集》第2卷,人民出版社1972年版,第35页)“在科学上没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。”(《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第26页)

恩格斯是一位百科全书式的博学者,在那个年代,除了马克思,几乎再没有别人像他那样同时掌握那么多经济、历史、自然科学和军事知识。他一生以严谨的态度对待科学,一贯坚持研究问题要了解历史,根据原著掌握理论实质。为写作《自然辩证法》,他对自然科学进行了广泛而深入的研究,先后阅读了百余部科学著作,内容涉及科学、力学、天文学、物理学、化学、生物等,考察了自然科学发展和科学发明创造的历史,提出了对未来自然科学发展具有重大意义的思想。恩格斯在马克思逝世后,义不容辞地肩负起马克思未竟的事业,他潜心撰写整理出版了《资本论》第二、第三卷,其中凝结了他艰难而富有创造性的劳动。列宁高度评价恩格斯说,“恩格斯出版《资本论》第二卷和第三卷,就是替他的天才朋友建立了一座庄严宏伟的纪念碑,无意之中也把自己的名字不可磨灭地铭刻在上面。”(《列宁选集》第1卷,人民出版社1995年版,第95页)

二、马克思和恩格斯具有同时代理论家所没有的强烈革命精神,把自己的一生和创造的理论全部投入到实际斗争中

马克思和恩格斯在青年时代就作了资产阶级社会的叛逆者,他们毕生指导或者亲自参加了工人阶级的革命斗争实践,是革命洪流中的伟大的战士。马克思主义正是在这伟大的革命实践中,形成和发展的。

从18世纪后半期开始,英、法、德等西方国家先后发生了大机器生产代替手工劳动的工业革命。以瓦特发明蒸汽机为标志,开始了英国工业革命,掀开了世界近现代史新的一页。资本主义大工业迅速发展,创造了巨大的生产力。生产力的大发展导致生产关系、社会结构和社会关系的急剧变化。集中表现为生产社会化与生产资料资本家私人占有之间的矛盾激化,并引起了生产过剩的危机。1825年,英国首次爆发经济危机,以后每隔8—10年就周期性地爆发一次。危机期间,商品生产过剩,企业大量倒闭,失业增长,工资下降,危机给工人带来重大灾难。社会结构变化导致阶级的分化,现代无产阶级逐渐形成并迅速壮大,成为一个自发阶级。1831年和1834年法国里昂工人两次起义、1836—1848年英国宪章运动、1844年德国西里西亚纺织工人起义,这三次大规模的工人运动,显示了无产阶级的力量,标志着作为独立的政治力量登上历史舞台。工人运动的发展迫切要求新的思想理论的指导。

马克思1842—1843年在《莱茵报》工作期间,就直接从事实际的政治斗争,站在反对封建专制制度的前沿,坚决维护政治上和社会上备受压迫的贫苦群众的利益。恩格斯在英国研究了经济学理论、工人状况、大工业的条件和宪章运动。列宁说过,要了解恩格斯的贡献,就必须清楚地了解马克思的学说和活动对现代工人运动发展的意义。说明了恩格斯理论贡献与工人运动的紧密结合。

马克思和恩格斯开始合作之后,直接参加并从组织上改造了在德国工人运动中深有影响的革命组织—正义者同盟。1848年2月,他们合作的《共产党宣言》公开发表,标志着马克思主义的诞生。他们实际上是工人运行的领导者,特别是在1848年革命和1871年巴黎公社革命这两次大的欧洲革命风暴中,积极投身于革命实践,制定无产阶级革命的纲领和策略,及时总结革命的经验教训,回答新的历史条件下提出的新课题。他们既以科学的思想理论影响和指导工人运动的实践,又致力于消除流行于工人革命团体中的各种错误思潮。通过对各种思潮的批判,才逐步划清了自己的新理论与旧信仰之间的界限。也可以说,马克思主义发展的每一步都经过了战斗,他们先后与第一国际、第二国际和德国社会民主党内的各种错误思潮进行斗争,形成了一系列重要著作。也正是在清算错误理论的斗争中,马克思恩格斯把自己的理论灌输到工人阶级当中,领导和指导工人运动健康发展。马克思恩格斯投身领导工人运动的伟大实践,使他们的学说实现了与工人运动的直接结合,是马克思主义形成和发展的源泉,也是马克思主义的革命特征。

马克思主义的革命性、科学性表现在,这个理论体系及其一系列基本原理都不是马克思恩格斯凭空设想的,而是他们用科学的方法分析资本主义社会和工人运动的发展规律得出的。马克思主义不是晦涩难懂、远离群众的思辨哲学,不是高谈阔论、脱离实际的清淡哲学,不是空讲道理、不问实际的书斋哲学,而是工人阶级和劳动人民认识世界、创建新世界伟大斗争中的望远镜和显微镜。马克思主义不仅无情地批判资本主义,批判一切腐朽丑恶现象,批判形形色色的错误思潮,而且公开宣告要推翻资本主义和一切剥削压迫制度。马克思说:“对实践的唯物主义者即共产主义者来说,全部问题都在于使现存世界革命化,实际地反对并改变现存的事物。”(《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第75页)我们的理论“按其本质来说,它是批判的和革命的。”(《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第24页)列宁高度评价马克思主义革命性与科学性相统一的品格:“这个理论对世界各国社会主义者所具有的不可遏制的吸引力,就在于它把严格的和高度的科学性(它是社会科学的最高成就)同革命性质结合起来。”(《列宁选集》第1卷,人民出版社1995年版,第83页)这是马克思恩格斯共同投入革命实践中的重大影响之所在,是马克思主义的威力和生产力之所在。

三、马克思和恩格斯为了崇高的事业而共同奋斗,因此结下了让世人称颂的伟大友谊

1944年8月,马克思同恩格斯会见,由于追求和思想的一致,从此结成了战友,开始共同创造他们的新理论,同时不断加深他们之间的伟大友谊。

许多重要著作是他们二位共同完成的,许多重大斗争活动,是他们共同组织的。马克思和恩格斯在1844—1846年,合作写出两部著作《神圣家族》和《德意志意识形态》,清算了论敌的唯心主义体系和机械唯物主义观点在社会历史观中的表现,也是对他们自己的思想的清理和总结,标志着马克思恩格斯唯物史观开始形成。1848年,他们共同为共产主义者同盟起草纲领《共产党宣言》,这是国际共产主义运动第一个纲领性文献。1848年欧洲资产阶级民主革命爆发,但由于资产阶级在强大的工人运动面前向封建势力妥协而招致失败,马克思恩格斯投身于这场革命并及时写出《共产主义者同盟中央委员会告同盟书》《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》《德国的革命和反革命》《路易·波拿巴的雾月十八日》,总结这次革命的经验教训,提出农民是无产阶级的天然同盟军、必须打碎资产阶级国家和机器等一系列新理论。1864年,马克思恩格斯创立了第一国际,同国际内部的各种机会主义派别进行了原则性的斗争,1876年,第一国际结束时,“马克思学说获得了完全的胜利,并且广泛传播开来”。

马克思和恩格斯在共同的革命道路上,互相学习,互相帮助,互相影响,真正达到无私忘我的程度。“恩格斯对在世时的马克思无限热爱,对死后的马克思无限敬仰,这位严峻的战士和真正的思想家,具有一颗深情热爱的心。”(《列宁选集》第1卷,人民出版社1995年版,第95页)这是列宁高度评价恩格斯,以及马克思恩格斯之间的情谊。恩格斯对马克思的思想和生活都发生过重大影响。在生活上,恩格斯无限慷慨地长期资助马克思一家,这对马克思应付流亡时期的艰难困苦并集中精力从事伟大著述是至关重要的。马克思曾给恩格斯的一封信中说:“我的良心经常像被梦魔压着一样感到沉重,因为你的卓越才能主要是为了我才浪费在经商上面,才让他们荒废,而且还要分担我的一切琐碎的忧患。”(《马克思恩格斯全集》第31卷,人民出版社1972年版,第300–301页)为了支持马克思的科学研究,恩格斯不得不花20年的时间从事他认为“该死的”“可诅咒”的商业。

恩格斯对马克思主义的形成和发展作出了特别贡献。起初,马克思主要从事哲学、历史、法律和数学的研究。恩格斯在英国研究了经济学理论、工人状况、大工业的条件和宪章运动。他们彼此不断地交换对政治事件的态度以及研究的成果。后来,马克思发现,社会史和思想史的钥匙只能到经济现象中去寻找。马克思的唯物史观就是以此为切入点创立的。马克思运用唯物史观分析资本主义生产方式,发现了剩余价值学说,进而得出了历史铁律。可以说,没有恩格斯的影响就可能没有马克思的两大发现,也就没有马克思主义。

1888年3月14日,马克思逝世。恩格斯为宣传、捍卫和发展马克思主义做出了杰出贡献。他整理出版了《资本论》第二、三卷,凝结了恩格斯艰难而富有创造性的劳动。列宁曾高度评价恩格斯对马克思的无限忠诚:“古老传说有各种非常动人的友谊故事”“他们的关系超过了古人关于人类友谊的一切最动人的传说。”(《列宁选集》第1卷,人民出版社1995年版,第95页)

马克思逝世后,有不少人善意地提出把马克思主义改称为马克思恩格斯主义,恩格斯毫不犹豫地拒绝,以对马克思无限崇敬的心情写道:“我不能否认,我和马克思共同工作40余年,在这以前和这个期间,我在一定程度上独立参加了这一理论的创立,特别是这一理论的阐发。但是,绝大部分基本指导思想(特别是在经济和历史领域内),尤其是对这些指导思想的最后的明确的表述,都是属于马克思的。我所提供过的,马克思没有我也能够做到。马克思比我们大家都站得高些,看得远些,观察得多些和快些。马克思是天才,我们至多是能手。没有马克思,我们的理论远不会是现在这个样子。所以,这个理论用他的名字命名是理所当然的。”(《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第242页)“我一生所做的是我被指定做的事,就是拉第二小提琴手,而且我想我做得还不错。我高兴我有像马克思这样出色的第一小提琴手。当现在突然要我在理论问题上代替马克思的地位并且去拉第一小提琴时,就不免要出漏洞,这一点没有人比我自己更强烈地感觉到。而且只有在时局变得更动荡一些的时候,我们才会感受到失去马克思是失去了什么。”(《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第667页)

1895年8月5日,恩格斯逝世于伦敦。当时的评论:“科学长空中的一颗明星陨落了,社会知识领域的先哲去了”。奥地利社会民主党领导人维·阿德勒在悼念恩格斯时说:“失去了恩格斯,不仅失去了一位学识渊博的学者,一位深谋远虑的思想家,一位无比勇敢的战士,而且也失去了一个具有巨大魅力的人,一个情操高尚的人,一个性情豪放的人”。“恩格斯在世时,他的精神生活与马克思的精神生活是休戚相关的,马克思还活在我们中间,我们还身受着他们的影响。”“恩格斯的逝世使我们感到的悲痛远远超过了马克思的逝世,因为我们觉得,恩格斯逝世后,马克思才完全逝世了。”

尽管马克思主义是以马克思的名字命名的,但是恩格斯的名字从来就是与马克思联系在一起载入史册的。马克思恩格斯两个名字之间是不须用符号或连接词连接的。

四、伟大的人物、伟大的思想、伟大的运动、伟大的实践,产生了伟大的科学理论

马克思恩格斯创立的马克思主义,以辩证唯物主义历史唯物主义哲学、政治经济学、科学社会主义三大部分组成,是一个严密完整的理论体系。最先创立的辩证唯物主义,然后运用它研究人类历史,又创立了历史唯物主义。再运用辩证唯物论和唯物史观研究资本主义社会经济形态,发现了剩余价值,揭示了资本主义经济运行规律,形成了政治经济学和科学社会主义学说。

(一)马克思主义哲学把唯物论和辩证法结合起来,把自然观和历史观结合起来,把理论和实践结合起来,回答了一系列关于世界、关于人类历史、关于人自身的基本性问题。

1.对“世界是什么”这个最最基本命题的回答,形成了马克思主义唯物论。世界的本质是物质的,物质第一性,精神第二性;物质决定精神,精神是物质的反映,精神对物质有反作用。对物质与精神之间谁决定谁的回答,是区分唯物主义和唯心主义的根本标准。

2.对“世界是怎样的”这个最重要命题的回答,形成了马克思主义辩证唯物论。在马克思主义之前,唯物论和辩证法是处于分离状态的。古典哲学的唯物论虽承认世界的客观性,但否认物质的变化和联系,导致形而上学的局限;唯心主义虽然发现了辩证法,但又把辩证法归结为纯粹的精神活动,最终窒息了辩证法。马克思主义唯物论认为,世界的统一性在于它的物质性,而世界上的万事万物都处于普遍联系和永恒发展之中,普遍联系和永恒发展是辩证法的两大原则。事物的发展和联系是不可分割的,唯物辩证法用普遍联系和发展变化的观点看待世界,形而上学用孤立、静止、片面的观点看世界,二者是两种根本对立的发展观。联系是指事物与事物之间、事物内部各要素之间的相互影响、相互制约和相互作用,联系具有客观性、普遍性和多样性,事物本身固有的本质的必然的联系就是规律。发展是指物质前进性、上升性的运动和变化,是由简单到复杂、低级到高级的运动,发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡,发展的进程是量变和质变的相互转化,发展的道路是前进性和曲折性的统一。联系和发展有三大规律,即对立统一、质量互变和否定之否定。对立统一规律是事物发展的动力和源泉,事物之间事物内部各要素之间既有同一性又有对立性,也就是矛盾的对立统一,矛盾无处不在,矛盾无时不有,矛盾具有普遍性和特殊性,矛盾分主要矛盾和次要矛盾、矛盾的主要方面和次要方面。质量互变规律表明一切事物都是质和量的统一体,量变是事物数量的增减和场所的变更,是事物连续的、逐步的、不显著的变化;质变是事物根本性质的变化,是一种质向另一种质的突变;量变是质变的必要条件和必要准备,质变是量变的必然结果,质变引起新的量变,并为新的量变开辟道路。否定之否定规律表明,事物的肯定方面是维持事物的性质、保持事物存在的方面,否定方面是促使现存事物灭亡和向他事物转化的方面;事物发展是不断地由肯定阶段到否定阶段再到否定之否定阶段,即肯定—否定—否定之否定,一个周斯接着一个周期,循环往复,以至无穷,呈现了周期性的螺旋式上升或波浪式前进的过程。

3.对“社会历史领域是怎样的”这个重大问题的回答,形成了马克思主义的历史唯物主义。旧哲学把人类社会和自然界绝对对立起来,其历史观总体上都是唯心主义的,它的根本错误在于否认社会发展的客观规律。马克思主义唯物史观揭示了社会历史领域的特殊性及其规律。生产活动是一切历史的基本条件,生产力决定生产关系。生产力是改造自然以获取物质生活资料的能力,有三大要素,即劳动对象、劳动资料、劳动者。劳动者是指有一定生产经验和劳动技能而从事物质资料生产的人,是三个要素中的主导要素,科学技术、管理等则是生产力的非实体性要素。生产关系是人们在生产过程中发生的一定的、必然的、不以人的意志为转移的客观物质关系,即人们在生产过程中形成的人与人之间的关系,它包括生产资料的所有制关系,人们在生产中的地位和相互交换关系、产品分配关系以及由它直接决定的消费关系;生产关系是一种物质利益关系,没有物质利益就没有生产本身,也就没有生产过程中的人与人的关系。生产力决定生产关系的性质和状况,生产关系对生产力具有反作用,当生产关系适应生产的需要时,就促进生产力的发展,反之就会阻碍生产力的发展。经济基础决定上层建筑。经济基础是生产关系的总和,是生产关系的各个方面、各个环节的有机统一。上层建筑是指建立在一定社会经济基础之上的政治、法律制度及其设施以及与之相适应的社会意识形态。上层建筑包括政治上层建筑和思想上层建筑。政治上层建筑是指政治、法律制度及其设施,体现人们之间的政治关系。思想上层建筑是反映经济基础并为之服务的思想、观念体系,即社会意识形态,包括政治思想、法律思想、道德观念、宗教观念、艺术思想、哲学理论,它反映人们的思想关系。统治阶级的思想在每一个时代都是占统治地位的思想,就是说一个阶级是社会上占统治地位的物质力量,同时也是社会上占统治地位的精神力量。上层建筑对经济基础有巨大的反作用力,意识形态具有相对的独立性,同经济发展水平不一定同步。经济结构、政治结构和意识形态结构组成社会结构。

4.对“人能否认识外部世界”这个问题的回答,形成马克思主义的认识论和实践论。世界是物质的,物质是运动的,运动是有规律的,物质、运动、规律是可以认识的。认识是主体对客体的反映,人是认识主体和实践主体,人是处于一定社会条件和社会关系之中、从事一定实践活动和认识活动的人。全部社会生活在本质上是实践的。实践是人类能动地认识世界改造世界的一切社会性的客观物质活动。实践是认识的基础,是认识的源泉,是认识的动力,是检验认识是否正确的唯一标准。“实践—认识—再实践—再认识”:从感性到理性,从理性到实践。人的思维是至上性与非至上性的统一,人的认识能力是无限性和有限性的统一。从认识的本性、使命、可能和历史的终极目的来说,是至上的和无限的;从认识的个别实现情况和每次的现实来说,又是不至上和有限的。真理是人对客观事物及其规律的正确反映,真理具有绝对性和相对性。

(二)马克思主义政治经济学运用唯物史观剖析资本主义生产方式,肯定资本主义文明为人类的发展创造了以往任何文明无可比拟的条件,最重要的是揭露了资本主义私有制造成的劳动异化、人的异化和人与社会、人与自然的对立,得出只有变革整个资本主义制度才能解决人与社会、人与自然之间的矛盾。科学社会主义是以马克思主义哲学和政治经济学为依据得出的结论,是关于无产阶级解放运动发展规律的学说。

1.从分析商品入手,发现了劳动价值理论,创立了剩余价值学说。人类社会经济形式发展分为三个阶段:自然经济形态、商品经济形态和产品经济形态。商品是进行等价交换的劳动产品。商品生产是一定历史条件下的产物,社会分工和不同的所有关系是商品交换和商品生产出现的两个条件。早在原始社会末期,就出现了商品交换,随后逐渐发现了以交换为目的的商品生产。商品生产发展到资本主义时期,达到了高度发达阶段,不仅一切产品都商品化了,而且劳动力也成为商品,甚至连人的道德、良心、名誉、权力等也可以变为商品。

商品是使用价值和价值的统一体。价值是商品的社会属性,体现着商品生产者之间的生产关系,反映着个别劳动与社会劳动的矛盾,价值只能通过商品交换才能表现出来。使用价值是指物的有用性,物的有用性使物成为使用价值。商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定,商品交换以价值为基础进行,这是价值规律的基本要求。价值规律通过价格价值波动的形式表现出来,通过竞争、供求机制等条件发挥作用。价值规律是商品生产的基本规律,它能够调节社会劳动在不同部门的分配,刺激技术进步和生产的发展,影响国民收入分配,在一定条件下促使商品生产者分化。

商品具有的两个因素即使用价值和价值,是由生产商品的劳动所具有的二重性决定的,劳动的二重性即具体劳动和抽象劳动,这是生产商品的同一劳动过程中的两种属性的劳动。具体劳动形成使用价值,抽象劳动凝结为价值。

抽象劳动指一切活的生产劳动,一定量的活劳动所创造的价值量的大小,不仅要看劳动者生理上支出的体力和脑力的大小,而且要看这种支出与其他条件结合的状况,看不同时期不同制度政策下的生产条件的状况。各种非活劳动因素,如自然资源、资本、机器设备,具有使用价值增殖的潜在可能性。而价值的规定是社会行为、社会过程,把创造价值的现实源泉归结为活劳动,就是马克思主义的劳动价值论。劳动价值论不仅是马克思发现剩余价值学说的理论基础,而且是马克思主义政治经济学的枢纽。

资本是能带来剩余价值的价值,资本的唯一动机、目的和本性就是追求剩余价值,实现价值增殖。资本可分为不变资本和可变资本,劳动力是可变资本。劳动力成为商品是货币转化为资本、生产剩余价值的前提。剩余价值是由可变资本带来的,更确切的说是由劳动力带来的。工人出卖给资本家的是劳动力而非劳动,工资只是劳动力价值或价格的转化形式,而不是劳动的价格的转化形式。劳动力的使用价值即劳动所创造的价值大于劳动力自身的价值,是剩余价值产生的关键。剩余价值是由雇佣工人创造的、被资本家无偿占有的、超过劳动力价值以上的那部分价值。资本家靠获取雇佣工人的剩余劳动而使资本不断增殖,这就是剩余价值规律。剩余价值规律在资本主义经济规律体系中起着主导作用,资本主义经济在生产、流通、分配和消费的各个方面都受到这个规律支配。

资本主义生产方式的主要特征是,商品生产占统治地位;生产资料和劳动以资本私有和雇佣劳动的形式相结合;资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程;资本主义分配的真相,就是产业资本家、商业资本家、借贷资本家、大土地所有者,通过获取不同形式的利润参与对剩余价值的瓜分。资本对剩余价值无限度的追求,极大地促进了生产力的发展,同时又会加深资本主义的各种矛盾。资本不仅仅是物,而且是同物结合在一起并被物所掩盖的一种社会生产关系,即资产阶级剥削无产阶级的关系。

马克思揭示的剩余价值规律集中反映了资本主义生产的目的、动机、实质,规定了资本主义生产、分配、交换、消费的根本性质,决定了资本主义生产方式发生、发展、灭亡的全过程。恩格斯指出,剩余价值论“是马克思著作的划时代的功绩。它使明亮的阳光照进了经济学领域,而在这个领域中,从前社会主义者都像资产阶级经济学家一样在黑暗中摸索。科学社会主义就是以此为起点,以此为中心发展来的。”(《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第548页)

2.资本积累理论

不断地生产出越来越多的剩余价值是资本的使命,这决定了资本主义生产必然是一个连续的再生产过程以及剩余价值不断转化为积累的过程。这就是马克思提出的剩余价值再生产理论,即资本积累理论。

资本主义生产方式的确定是从资本原始积累开始的。资本原始积累过程以英国为典型,一方面利用暴力剥夺小生产者,迫使他们沦为无产者;另一方面在国内外进行残酷的榨取和掠夺。“这种剥夺的历史是用血与火的文字载入人类编年史的”(《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第783页。)。“资本来到人间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”(《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第829页)

建立在资本主义生产方式基础上的资本积累,不同于资本原始积累,它主要是依靠劳动生产率的提高和剥削雇佣工人创造的剩余价值来实现的。马克思说:“把剩余价值当作资本使用,或者说,把剩余价值再转化为资本,叫做资本积累。(《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第635页。)”资本主义剩余价值规律和竞争规律的作用与社会化的物质技术基础,决定了资本主义再生产必然以累进的扩大再生产为显著特征,而资本积累则是扩大再生产的源泉。

资本积累的增长特别是资本集中的加剧,促进了生产技术进步和生产力的发展。恩格斯指出:把“分散的小的生产资料加以集中和扩大,把它们变成现代的强有力的生产杠杆,这正是资本主义生产方式及其承担者即资产阶级的历史作用。(《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第619页。)”《共产党宣言》指出:“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多、还要大。”(《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第277页)资本集中促进了社会化程度提高,使生产资料、劳动过程和劳动成果日益社会化。这种社会化大生产发展到一定程度,必然产生共同占有生产资料、统一调节社会生产、共同享受劳动成果的客观需要,从而要求建立社会公有制。

更重要的是,资本积累的增长,必然加深资本主义基本矛盾,导致资本主义灭亡。资本积累是个不断采取新的形式剥夺小私有者的过程,生产资料的私有权越来越集中到少数资本家手中,以致形成垄断资本的统治。他们凭借对生产资料的垄断权把社会化大生产的成果攫为已有,而无产阶级的失业、贫困、受压迫、受剥削的程度不断加深。资本积累带来的这两个方面即生产社会化与生产资料资本主义私有制之间,必然构成对抗性的矛盾,这就是资本主义生产方式的基本矛盾。这个基本矛盾主要表现为资产阶级与无产阶级之间的对立,社会生产比例发展的要求与资本主义私有制的对立。基本矛盾及其表现出的两个主要矛盾,在社会经济生活中的集中爆发就是周期性地形成生产相对过剩的经济危机。仅在19世纪,资本主义世界就爆发了7次大的经济危机。危机期间,一方面是严重过剩的商品、过剩的资本,另一方面是大量过剩的人口、贫困和劳动人民。这种看似荒诞却又必然的现象,深刻反映出资本主义制度的历史局限性。资本积累的过程,不仅为资本主义制度的灭亡准备了社会化生产的物质条件,而且也准备好了资本主义制度的掘墓人—无产阶级。《共产党宣言》指出:“资产阶级不仅锻造了置自身于死亡的武器;它还产生了将要运用这种武器的人—现代的工人,即无产者。(《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第278页。)”马克思在谈到资本主义发展的客观趋势时指出:“问题本身并产生于资本主义生产的自然规律所引起的社会对抗的发展程度的高低,问题在于这些规律本身,在于这些以铁的必然性发生作用并且正在实现的趋势。”(《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第8页)马克思根据剩余价值再生产理论即资本积累理论得出资本主义必然灭亡这种“铁的必然性”。

五、马克思主义具有与时俱进的优良品质,开放性、发展性进一步成就了真理性和科学性

马克思恩格斯的思想理念本身就是不断发展、联系的观点。马克思、恩格斯反复强调,我们研究的理论是发展的理论,是研究问题的出发点和方法。恩格斯说:“我们的理论是发展的理论,而不是必须背得滚瓜烂熟并机械的加以重复的教条。(《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第681页。)”在工作中我们往往犯这个错误。一个是全面否定,一个是绝对坚持。认为是绝对真理,已经达到绝对高度,没有发展空间。马克思主义基本原理就是发展和联系的观点,就是辩证法,马克思主义的整个世界观不是教义而是方法,他提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和供这种研究的方法。恩格斯曾经批判社会党,因为社会党把马克思主义教条化,不能理解成活的理论,“只把理论当作一堆应该熟记和背诵的教条,像魔术师的咒语或者天主教的祷词一样。”(《马克思恩格斯全集》第38卷,人民出版社1963年版,第93、94页)他们不懂得如何把历史唯物主义方法,当作研究历史的指南,而把它当作现成的公式,按照它来剪裁各种历史事实。1872年,马克思在《共产党宣言》德文版序言中说,在《宣言》中所阐述的一般原理整个说来现在还是完全正确的,但其中一些论述和某些认识是不完全的,有的地方已经过时了。《共产党宣言》作为世界上最伟大的文章,时过20多年后,马克思、恩格斯认为,如果可以重写,许多方面都会有不同的写法。恩格斯在新版序言中说:“本书有许多地方是应该修改的,关于理论自然的那部分,这里叙述的极其笨拙,有些地方现在本来应该可以表述的更清楚些、更明确些。”这说明两个问题,一是马克思、恩格斯他们创建的理论也是随着历史阶段的发展不断丰富,他们认识到所有的理论都不是教科书,都不是一成不变的。另一方面是告诉人们不要把它教条化,要根据时代的不同、历史条件的不同、国情的不同进行发展,也就是我们说的与时俱进。

马克思主义的历史地位和基础理论意义,随着时间的推移,不是下降了,而是越来越高,越来越重大。在近几年世界评选伟大的思想家、理论家时,马克思、恩格斯都名列前茅。用实践是检验真理的唯一标准来衡量的话,马克思主义揭示的关于自然科学、社会科学、认识实践科学确实是一个非常严整的理论体系,而且马克思主义关于人类社会发展的客观规律的必然趋势,提出的历史使命的理论,仍然是我们认识人类社会前途命运的科学指南,我们必须坚持这个指导思想不动摇。

2615

点击量

0

下载量

刊出日期:2023.07

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会,中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)