这里,是风与沙的战场;这里,是光与热的摇篮。作为中国石油矿权流转示范区块,中国石油华北油田巴彦勘探开发分公司(简称分公司)牢记探路使命,深度实践“增储上产一体统筹、能田碳田一体发展、数字智能一体推进”的“三个一体化”发展路径,实现资源开发与绿色转型的双突破、智能建设与效益的双提升,高质量发展不断迈上新台阶。“十四五”以来,累计生产原油突破420万吨,实现工业总产值130余亿元,在河套盆地谱写蒙西综合性能源基地建设生动实践。

增储上产一体统筹:系统性优化资源开发

坚持地质研究与开发部署同步推进、资源储备与产能建设无缝衔接,在扩大资源总量的同时,以高效增储上产为油田“二次曲线”的稳健攀升筑牢资源根基,确保能源保供的“量”,更追求开发效益的“质”。

精准化勘探。充分发挥华北油田裂谷盆地勘探技术优势,盘活矿权区块和未动用储量资产,激活勘探开发市场。举全公司之力抽调专家组建攻关团队,在巴彦河套、雅布赖、民和盆地的探矿权区块中,强化管理、科学部署、高效组织、精准攻关,沉寂40多年的勘探“荒漠”实现勘探持续突破,累计探明储量近3亿吨。打好吉兰泰油田快速发现“攻坚战”,打破固有思维和常规管理,创新并行部署、集中突破为核心的新时期勘探开发模式,紧跟油苗找油气,快速发现吉华2区块近200米油层碎屑岩富集油藏,吉兰泰变质岩潜山裂缝型油藏多口井获高产,预测石油储量1.15亿吨。针对临河坳陷中北部兴隆构造带资料品质差、构造复杂等难题,开展集中突破“集群战”,优先部署三维地震,创新成烃机理,逐个突破兴隆构造带4000到6000米有效保储极限,先后发现临华1井、兴华1井、河探1井等6口探井,取得河套盆地油气勘探由南到北、由浅到深、由点到面的重大突破,创造了“六口井定巴彦”的勘探奇迹,巴彦油田连续多年上交亿吨级探明储量。

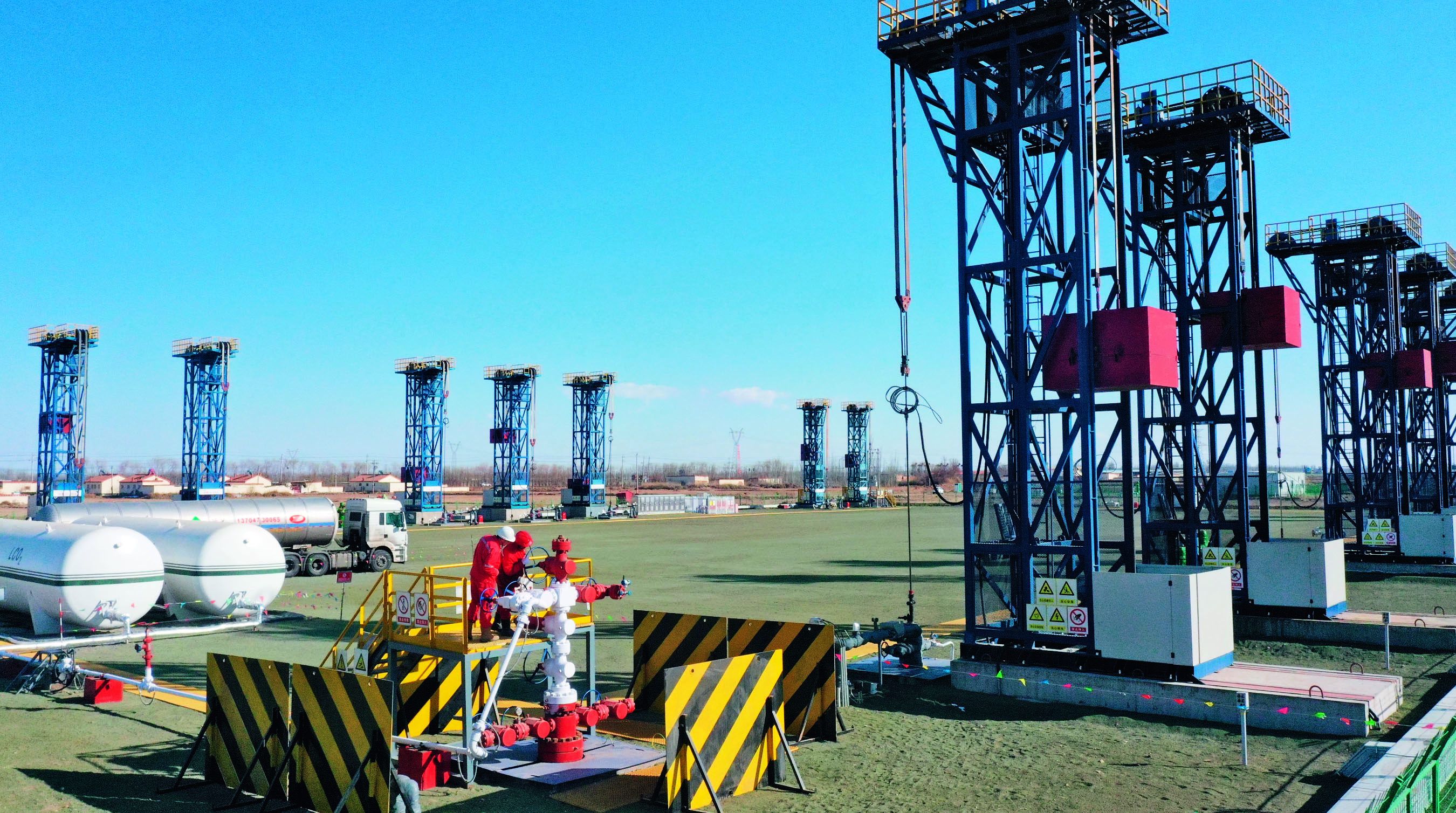

高效化建产。华北油田公司和分公司全力推行“一线工作法”,靠前组织生产,设立巴彦河套勘探项目前线指挥部,统一部署、统筹协调、快速推进。淡化专业界限,全面推进勘探开发一体化,实现吉兰泰区块当年增储当年建产、吉兰泰油田产建三年任务两年完成,高效建成年处理能力100万吨的联合站、年转运能力200万吨的转运站,高质量把巴彦油田建设成为矿权流转样板工程。发挥市场化机制优势,充分调研五大钻探技术优势,公开招标引入钻探队伍形成竞争机制,实现井筒工程价格下降40%以上,累计节省投资逾6亿元;优化物资采购,加大电代油替代,挖潜增效多措并举,累计创效1.4亿元。

效益化开发。分公司积极构建“开发方案设计、油藏管理、油藏治理”全链条精细化管理体系,围绕三大核心管理理念精准施策。坚持开发方案设计以效益为中心,吉兰泰油田首创巨厚砂砾岩油藏“顶部注气+腰部点状注气+边底部注水”开发方式、裂缝型片麻岩油藏采用“直井+水平井体积压裂,底部面积注水”开发方式,见效率超80%;坚持油藏管理以精细为主导,深化精细油藏描述,深入剖析油藏地质特征,建立注减氧空气驱评价方法,创建油井见效评价标准及气窜评价等级,及时调整优化注采技术政策,不断提高巴彦油田油藏开发水平;坚持油藏治理以高效为目标,持续探索低产低效治理技术,创新研发“抗盐凝胶+热固型树脂+有机酸催化调剂”“在线浓缩压裂液+破胶剂”等特色技术体系、措施工艺,撬动巴彦油田科技创新“杠杆”,实现增油超34000余吨。

能田碳田一体发展:重塑油气产业价值链条

坚持以“双碳”目标为战略引领,既满足当下能源需求,又顺应低碳发展大势,积极构建能源供给油气新能源多元格局,加快绿色低碳转型升级,重塑产业价值链条,提升企业核心竞争力与可持续发展能力。

以顶层设计锚定转型方向。分公司率先提出能田碳田融合发展理念,积极构建“1234”战略体系,瞄准1个核心目标:能源转型;明确2个主攻方向:增储上产、降碳增效;制定“三步走”战略路径:试点突破、规模推广、全面转型;细化4大落地措施:零碳油田、智能电网、储能协同、生态修复。以吉兰泰“零碳油田”和临河“零碳井场”为双基点,形成“点线面”递进式发展格局。建立“油公司+新能源公司+科研机构”产业联盟,创新实施“碳资产工程师+光伏运维师”复合型人才培养机制,为企业转型提供有力的人才支撑。全面构建新能源标准体系,制定全生命周期标准,为行业提供了可复制“巴彦方案”。聚焦打造巴彦油田百万吨级CCS/CCUS示范工程,遵循“规划引领、示范带动、效益导向”的原则,优选兴华1、兴华11、兴华12三个油藏进行先导试验,覆盖地质储量近2亿吨,预计到2030年可以实现注碳量200万吨。

以系统思维破解转型困局。分公司大力实施协同策略,全力构建柔性电力调控体系,为油气生产降本增效与绿色转型提供了有力支撑。选用耐风沙、耐低温的设备,优化支架结构增强抗风能力,确保整个系统在内蒙古西部沙漠极端环境下的长期稳定运行。采用光储协调控制技术,结合储能系统实现电力平滑输出,有效解决光伏发电波动性问题。优化10千伏电网架构,加装智能调控装置,完成吉兰泰4兆瓦光伏、12兆瓦光储一体化建设,年发绿电2600万千瓦时,减排二氧化碳2.2万吨;打造“光伏+治沙+牧业”的生态协同循环模式,完成荒漠化治理面积达450亩,植被覆盖率从5%提升至18%,实现经济效益与生态效益双提升;构建分钟级动态调控体系,建成3.6兆瓦电化学储能和8兆瓦电储热加热炉,搭建“源网荷储”智能调控平台,实现分钟级调控,绿电消纳能力提升20%,用能成本降低25%。健全协调机制,横向打通与油公司、新能源公司和科研机构的技术壁垒,纵向贯通设计、建设、运维全链条,通过“揭榜挂帅”、产业联盟,激发内部创新活力,实现外部技术共享。创新打造全生命周期运维体系,开发新能源效能分析系统,实现设备性能衰退提前3个月预警,实施“三级巡检+远程诊断”机制,故障定位时间缩短70%。

以多维突破彰显转型成效。加快深化“发电—减排—碳交易”全链条管理,通过碳资产开发运营,将可再生能源及生产减排量转化为可交易的碳信用,成功进入国际国内碳市场实现价值变现,直接创造可观经济收益。临河24兆瓦光储一体化项目预计年发绿电6400万千瓦时,绿电替代率较传统模式提升40%,年新能源发电量折合标准煤超2万吨,从源头减少化石能源消耗。这一模式不仅为区域低碳发展提供可复制的 “巴彦范本”,还形成了“能源转型+民生改善”联动效应,直接带动10余家产业链上下游企业合作发展,创造500余个就业岗位,实现企业减碳有收益、社会就业有增长、生态环境有改善的多赢格局,彰显巴彦油田的责任担当与价值创造能力。

数字智能一体推进:全力构建现代能源生产体系

坚持“数智油田”建设方向,积极拥抱数智技术变革力量,加快推动从传统管理方式向数智管理转型,以生产效率的大幅提升、运营成本的显著降低、安全管控水平质的飞跃,为现代化能源生产体系建设注入强劲动力。

“一图两化”顶层设计。以“一图两化”为抓手,布局数字化转型、智能化发展。构筑业务全景图,通过运用生产指挥一体化平台,高效整合地质勘探、产能建设等全业务域数据,构建覆盖井站线的数字镜像系统,以数据集中管理化、指挥体系扁平化、决策流程科学化,形成“统一布局、协同作战”的数字化作战体系,作为智慧油田建设的战略沙盘。实施数据治理标准化,建立企业级“数据中枢”,深化“破壁、筑基、赋能”三步走,建立应用数据库,打破系统数据壁垒,实现数据统一存储,指导数据价值释放,汇集“大数据”,挖掘其中隐藏价值。实施应用开发场景化,围绕业务赋能“智能引擎”,聚焦生产现场“急难险重”场景,针对各类应用场景,开发解决痛点的智能应用,破解传统“撒大网”式开发困境,进而构建“勘探、开发、生产、经营”全链条数字化底座。

“三网协同”聚力破局。深化“标准先行、系统重构、三网筑基”三位一体建设模式,构建三张智能协同网络,打造油气田开发数字化转型标杆工程,破解设备离散化困局,从“散兵游勇”到“集约作战”,破解风险隐蔽化困局,从“被动防御”到“主动免疫”。构建安全防控网,打造全域感知“防护盾”,通过构建安眼工程、无人机巡检系统,对三违行为、管道泄漏等情况进行预警监控;构建数据传输网,架设快速“信息高铁”,借助工业光总线系统,支持在各类强电磁干扰环境下数据传输,通过设备大量覆盖传感器,实时传输全量数据;构建智能应用网,激活数据要素“新动能”,通过对站场、管网进行建模,实现模拟优化,数字孪生赋能,数据驱动决策。

“三智发力”织密网格。分公司聚焦智能井场、智能站场、智能管网三大核心场景,辅以“安眼工程”智能安防体系,构建起全方位、全链条的智慧管理网络。针对智能井场,以集中群控技术为基础,重点围绕6个功能模块,实现油水井实时监测、预警诊断、注采管理、远程操控和辅助决策,达到井场“数据自动采集、智能优化决策、闭环生产管控”的目的;针对智能站场,以临河联合站为主要研究对象,形成5个二级模块,今年完成所有功能开发;针对智能管网,依托管网动态模拟,开发覆盖10条管线、9项核心功能;针对安眼工程,利用视频监控、物联网等技术手段,同步推行无人机巡检,实现施工作业、生产场所的全员、全过程、全方位、全天候监控,并结合大数据、人工智能技术实现对人的不安全行为、物的不安全状态、环境因素和管理缺陷等风险的智能识别与主动预警,实现便捷远程监管与快速违章处置,筑牢油田管控“堤坝”。

1006

点击量

68

下载量

刊出日期:2025.07

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会 中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)