摘要:本文探讨了石油企业中红色资源的管理与优化策略。明确了红色资源的价值,强调其在企业文化建设和增强企业核心竞争力中的作用。分析了当前石油企业红色资源管理的现状。通过西南油气田公司的案例研究,展示了成功的红色资源管理实践,并提炼出可供其他企业借鉴的经验和策略,最后介绍了长庆油田第四采气厂苏六井石油精神教育基地情况。

关键字:红色资源管理;石油企业;文化传承;优化策略

红色资源对于提升企业文化认同感和社会影响力具有重要作用。特别是在石油企业中,这些资源不仅作为历史的见证,更是企业精神和文化的重要组成部分。红色资源中蕴含的革命精神与奋斗意识,是激励企业创新与突破的重要动力。在全球化竞争加剧的市场环境中,企业能够依托这种精神力量,推动技术创新和管理优化,从而在行业中建立和维护竞争优势。例如,石油企业通过红色资源的管理,可以加强企业的风险意识和社会责任感,促进企业在环保和可持续发展方面的实践。红色资源的对外展示和教育功能,不仅增强了公众对企业历史和贡献的认知,还提升了企业的社会形象和品牌价值。

石油企业红色资源管理现状分析

在当前全球化和市场化的背景下,石油企业如何有效管理和利用其红色资源,不仅关系到企业文化的传承和强化,更影响到企业的品牌形象和社会责任的履行。

一、红色资源的系统收集与整理

石油企业对红色资源的系统收集和整理是管理的基础工作,它包括对企业历史中的重要文献、领导人的重要讲话、以及企业在重大历史事件中的角色和贡献的详细记录。通过建立全面的档案管理系统,企业不仅保存了珍贵的历史资料,也为红色资源的后续开发和应用提供了丰富的原始材料。这种管理不仅反映了对历史的尊重和保护,也展示了企业对其文化遗产的价值认识和利用意识。

二、红色教育与文化传承的实施

红色教育是石油企业文化传承的重要途径。通过组织红色讲堂、纪念馆参观和主题教育活动等形式,企业加强了员工对于企业历史和红色文化的理解与认同。这些活动不仅增强了员工的企业归属感和使命感,还激发了员工的工作热情和创新动力,从而有助于提升团队的整体效能和企业的竞争力。

三、红色资源的公共展示与社会效应

通过建立企业博物馆或文化中心,并将其向社会公众开放,石油企业有效地利用了红色资源对外展示企业历史和文化的独特机会。这些公共展示活动不仅增强了企业的社会影响力,也提升了企业的品牌形象。通过这种方式,企业不仅在业务层面赢得了市场的认可,更在文化和社会责任方面树立了良好的企业公民形象。

案例研究:中国石油西南油气田公司(简称西南油气田)通过系统的红色资源管理实践,成功整合了油气行业的历史和文化要素,创新推动了红色文化的传承和利用。以下是从该公司的实践中提炼出的管理经验和策略,可供其他企业在类似领域的管理活动中借鉴。

一、建立红色资源的综合管理平台

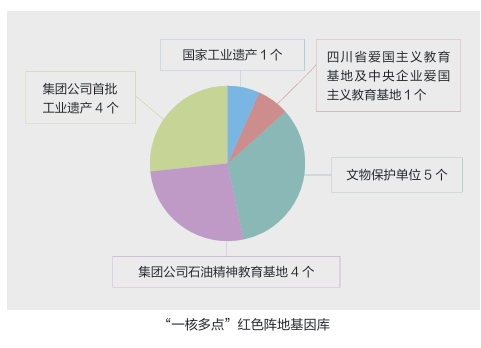

西南油气田通过创建一个“红色西油”坐标集群系统,对红色资源进行系统管理。这一平台不仅聚焦于红色资源的收集和保护,还涵盖了红色资源的整合和活化利用。通过对历史地点和文物进行数字化管理,西南油气田能够有效地保存文化遗产并增加其易访问性和教育价值。这种综合性的管理平台是成功红色资源管理的关键,它使资源保护和教育传承更为系统化和规范化(如图所示)。

二、实施分层次的红色资源利用模式

西南油气田根据红色资源的性质和特点,实施了多样化的管理与利用模式。这包括准景区打造模式、公共空间景观打造模式和生产单元打造模式。每种模式都针对资源的具体条件和社会、经济效益进行优化,确保了红色资源的有效保护同时增强了公众参与感。例如,将毛泽东主席视察隆昌气矿的纪念馆纳入当地文旅小镇规划,不仅保存了红色历史,也为地区带来了旅游收入,实现了文化和经济的双赢。

三、创新红色资源的教育与传播方式

通过红色IP的创新运作,西南油气田活化了红色资源,使其不仅仅作为历史的记忆,更成为具有现实影响力的文化产品。西南油气田利用情感驱动型创新、游学驱动型创新和潮流驱动型创新,推出了多种教育项目和文创产品,如纪录片、电子地图和纪实文学等。这些创新项目不仅提升了红色资源的教育效果,也拓宽了其社会影响,吸引了更广泛的公众参与和认同。

四、推进企业与政府的合作共建

西南油气田与地方政府合作,在红色资源管理和利用上形成了合力。通过共建共享的模式,不仅加强了资源的保护和活化,还促进了地区文化和经济的发展。这种企地合作模式为资源的持续利用提供了更为广阔的平台和更多的资源,是红色资源管理成功的重要因素。

存在的问题和挑战

在石油企业的红色资源管理实践中,虽然已取得一定进展,但在多个关键领域仍面临着显著的挑战。这些挑战不仅影响到红色资源的有效利用,也制约了企业文化的深入发展和传承。

一、资源整合能力的不足

尽管石油企业已积极收集和保存了大量的红色资源,但这些资源在整合和应用方面的效率仍然不高。资源的碎片化管理导致了信息孤岛现象,阻碍了红色资源在企业文化建设中的有效利用。缺乏一套系统的策略来将这些零散的资源转化为推动企业战略发展的有机组成部分。这一点体现了石油企业在资源管理上还需要构建更加科学和系统的管理模式,以实现资源的最大化利用和价值发挥。

二、红色资源更新与创新的不足

当前的红色资源管理多集中于历史资料的保存和传统教育的推广,而缺少与现代企业管理理念的融合。这种偏重传统的管理方式限制了红色资源在新时代的活力和吸引力,使其难以满足现代企业文化的多样化和创新需求。企业需在保留红色资源传统价值的基础上,引入创新元素,使之更加符合当代企业发展的需求,从而提升这些资源的实用性和影响力。

三、员工参与度和认同感的不足

虽然石油企业开展了丰富的红色教育活动,但部分员工对这些活动的参与度并不高,从而影响了红色资源的教育效果。这种现象反映出企业在增强员工对红色资源的认同感和内部凝聚力方面存在不足。企业需要探索更有效的方法和策略,如个性化教育、互动式学习等,以提高员工的参与度和教育的实效性。

四、技术和方法应用的局限性

红色资源的数字化和信息化水平还不够高,缺乏利用现代信息技术来提升管理效率和教育影响的方法。例如,虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等前沿技术在红色资源的展示和教育中的应用非常有限,这减少了红色资源在传播和教育中的吸引力和互动性。企业应更广泛地探索红色新兴技术的应用,以创新的方式提升红色资源的展示效果和教育价值。

石油企业红色资源管理优化策略

为了有效地克服资源碎片化问题并提升红色资源的管理与利用效率,石油企业应当构建一个综合的资源管理平台。该平台的建立应基于以下几个核心原则:

一是统一的资源档案库。首先,建立一个全面的红色资源电子档案库是提升资源管理效率的关键。这一库应包含所有红色资源的数字化记录,包括文献、影像资料、口述历史以及与企业重大历史事件相关的其他资料。通过使用先进的信息技术对这些资源进行分类存储和索引,企业不仅可以实现资源的快速检索和高效管理,还能确保这些宝贵资料的信息完整性和安全性。此外,数字化处理还为资源的长期保存提供了保障,减少了物理存储带来的损耗风险。

二是动态资源更新机制。红色资源管理应当是一个持续且动态的过程。企业需要定期更新资源库,以包括最新的学习材料、纪念活动的记录、以及与企业文化发展相关的创新实践。这种动态更新机制不仅有助于保持资源库的时效性和相关性,还能激励员工持续关注和参与到企业文化的活动中来。例如,通过引入员工参与文化活动的反馈和建议,企业可以不断调整和优化资源内容,使之更加贴近员工的需求和期望。

三是跨部门协作系统。实现红色资源的有效管理和利用,需要不同部门间的密切协作和信息共享。建议设立一个跨部门的协作平台,由人力资源部、企业文化部、信息技术部等共同参与。这种跨部门的合作机制有助于整合各部门的专业知识和资源,从而更全面地开发和应用红色资源。例如,信息技术部可以提供技术支持,确保资源平台的稳定运行和数据安全,而人力资源部和企业文化部则可以负责资源内容的策划和更新,确保教育和培训活动的实际效果。

技术与创新在优化管理中的应用。技术的融入与创新对于优化石油企业的红色资源管理具有决定性作用。通过引入先进技术,可以极大提升管理效率、教育深度与参与度。

一、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术。

利用VR和AR技术为员工创造沉浸式的教育体验是提升红色资源教育效果的关键。通过开发虚拟红色教育场景,如模拟重大历史事件的互动环境,员工可以“亲临”历史现场,从而更加生动地理解红色文化的重要事件和人物。这种技术不仅增加了学习的吸引力,而且通过模拟实际情境,加深了员工对历史和文化的情感共鸣与理解。

二、大数据分析

大数据技术的应用可以有效地分析员工对红色教育内容的参与度和反馈,从而使企业能够根据数据分析结果调整教育策略和内容。通过构建数据收集与分析系统,企业可以追踪员工的学习进度、测试成绩和活动参与情况,从而发现教育活动中的不足与优势。此外,数据分析还可以揭示员工偏好和需求,帮助企业制定更加个性化和精准的教育内容,提升教育的整体效果和员工满意度。

三、移动学习平台

开发一个功能全面的移动学习平台,允许员工随时随地访问红色教育内容,是提升学习便利性和灵活性的重要措施。这种平台可以整合视频课程、互动问答、在线测试和实时反馈等功能,不仅方便员工在任何环境中进行学习,而且能够即时调整学习进度和难度。移动学习平台的灵活性对于提高员工的学习动力和参与度尤为重要。

四、互动式学习工具

引入更多互动性技术,如在线讨论区、模拟决策游戏等,可以显著增强学习的互动性和实践性。在线讨论区允许员工分享学习心得和讨论教育内容,促进了知识的深度交流和思想的碰撞。而模拟决策游戏则通过设置具体的历史场景和问题,挑战员工应用所学知识解决问题,从而加深对红色文化核心价值的理解和应用。

苏六井石油精神教育基地实践

中国石油天然气集团公司命名的石油精神教育基地—苏6井,依托苏里格功勋气井—苏6井地位优势,建立的石油精神教育培训基地,长庆油田经过几年努力,在苏6井,把石油精神教育基地建设成为功能齐全、满足需要、标准现代、管理规范的各界、各级、各类员工群众教育培训的主阵地。

一、建设石油精神教育基地的重要性和必要性

有利于全面贯彻落实油田公司《长庆油田全国爱国主义教育示范基地建设方案》(长油精文小组〔2021〕5号)精神。《方案》按照分层分批、全面推进的工作方针,以石油精神为主线,以展示长庆油田发展历程、成果经验和员工精神风貌为主要内容,充分运用现代化展陈手段,全面发挥示范作用和教育功能,着力打造长庆油田石油精神教育参观场所,用2—3年的时间把长庆油田建设成为新时代全国爱国主义教育的一面旗帜。

有利于实现石油精神、长庆精神、苏里格精神素养教育培训。

石油精神一直都是石油石化行业的灵魂和根基,是石油人为石油事业执着打拼而孕育出的精神财富,是历代中央领导集体亲自培育、精心哺育出来的精神法宝,饱含着党中央对百万石油人的亲切关怀和殷切期望。苏6井作为苏里格气田的功勋井,其发现孕育着长庆人解放苏里格、锐意进取的宝贵精神财富,具有现实及重大教育意义。

有利于进一步发挥长庆油田企业文化教育资源作用。近年来,长庆油田油气当量不断增长,广大干部员工对精神文明和企业文化方面的需求日益旺盛,苏6井依托中国第一大气田—苏里格气田,早在2001年被集团公司确立为苏里格气田功勋井,2007年被集团公司命名为石油精神教育基地,具有里程碑意义,在长庆人的心目中有着崇高地位。苏里格气田目前作为中国第一大气田,其精神素养、企业文化方面的根基尚不丰富,与中央的要求、事业的需要、员工的期望相比仍然存在一定差距,建设该文化阵地,利于整合苏里格气田企业文化教育资源,将无形资产转化为有形资产,提高资源的利用率。

二、充分利用苏里格气田发展过程中形成的资源,为石油精神教育基地建设打好基础。

硬件设施条件。苏6井的发现,标志着苏里格大气田的发现,长庆油田加大了苏里格气田勘探开发力度,建成了年产300亿立方米的大气田,占全国天然气年产量1/7。2007年苏6井被命名为中国石油企业精神教育基地。

精神文化方面。苏里格气田位于鄂尔多斯盆地中北部,行政区划属内蒙古自治区鄂尔多斯市,是中国陆上探明储量最大的整装气田,是中国石油长庆油田重要的天然气生产基地。苏里格气田在开发20余年历程中,探索出“六统一、三共享、一集中”管理模式,以“统一、竞争、示范、交流和提高”的良性运行机制确保“5+1”合作开发顺利推进,集成创新苏里格气田地质、工程、地面三大系列12项开发配套技术,形成了适合“三低”气田高效开发的“苏里格模式”。2007年,长庆油田根据气田建设的进程,结合当今科学技术的进步,又提出了“新四化”的开发方略。自2001年开发至今,“解放思想、锐意进取”的苏里格精神赓续传承,成为长庆采气人能源报国的精神动能。

特色开发建设。内蒙古乌审旗境内国家级生态保护区众多,苏里格气田在开发过程中,注重环境保护与开发并行,当地特色植物沙芦草、黑格尔木,国家级二级保护动物蓑羽鹤等都在这里得到了繁衍。在奉献清洁能源的同时,长庆采气人把生态环境保护放在更加突出位置,像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境,以数字化为管理手段,同时加大绿色低碳建设投入,因地制宜发展太阳能光伏等新能源,实现“建一座气田,留一片绿色”。

三、充分应用现代化手段,努力打造高标准、有特色、内容丰富的教育基地。

新能源作为电力动能。石油精神教育基地内拟建设太阳能光伏发电装置,采用商用机器人进行讲解。日常存放设置在基地大门处岗亭内部,接入太阳能光伏作为电力动能,可满足日常教育及接待需求。同时,太阳能光伏及机器人的应用,向参观人群展示苏里格气田新能源建设及数智化发展的成果及特色,后期可增建声、光等展示效果项目。

精神文化雕塑及展板互补应用。石油精神教育基地内拟重点打造展示苏里格气田开发过程中形成的精神文化浮雕墙及人文故事,气田介绍及技术开发类成果拟采用装饰展板的形式展示,配合石油精神等雕塑艺术字,向参观人群展示苏里格精神及开发技术的教育基地。

特色模型及雕塑重点展示。石油精神教育基地内拟建设具有当地地形地貌特征的模型及雕塑,重点打造三低气藏及井身结构模型、保护动物模型、象征前期开发6口气井立柱雕塑及产量柱,绿化区域种植当地植物,向参观人群展示以体验为主的教育基地。

(参考文献略)

773

点击量

1

下载量

刊出日期:2025.06

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会 中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)