6月5日,全球150多个国家共同迎来第54个世界环境日。联合国环境规划署(UNEP)将今年的主题定为“终结塑料污染”,呼吁政府、企业与公众采取紧急行动,减少塑料对生态系统和人类健康的威胁。这一主题在我国生态环境部《关于做好2025年六五环境日宣传工作的通知》中也明确提出,旨在聚焦全球共同面临的塑料污染问题,呼吁全社会关注环境保护。

据UNEP最新报告,全球每年生产超过4亿吨塑料,其中仅9%被回收利用,约1100万吨流入海洋,导致海洋生物死亡、微塑料侵入食物链。科学家警告,若不加以控制,2040年塑料污染量将翻倍,人类健康风险将显著上升。

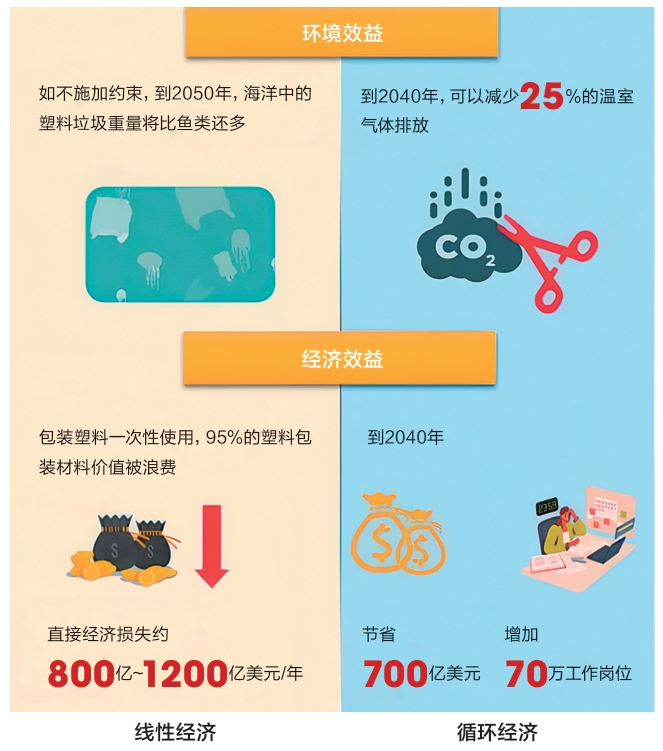

据联合国环境规划署保守估计,在全球范围内塑料包装低效循环的环境成本大概是400亿美元,塑料包装材料的价值约有95%因为一次性使用而浪费,每年将造成800亿—1200亿美元直接经济损失。

今年环境日期间,多国宣布重磅举措:欧盟正式实施《一次性塑料禁令》,全面淘汰非必要塑料包装;肯尼亚启动“塑料回收换医疗”计划,鼓励社区参与;中国推出《塑料污染治理三年行动方案》,重点治理快递、外卖行业塑料滥用。企业界亦积极响应:可口可乐宣布全球50%产品改用可降解包装,亚马逊推广无塑料填充的“零废弃快递”。

当前塑料治理突破“替代—回收”的二元框架,正在引发新材料与商业模式的连锁创新。比如,欧盟《一次性塑料禁令》倒逼出淀粉基包装材料,肯尼亚“塑料回收换医疗”计划创造出每千克废塑兑换抗生素的社区货币,这些实践揭示出废塑料的资源属性正在被重新定义。

更深刻的变革发生在产业耦合领域:中国能源企业将炼化装置改造为化学循环工厂,使聚酯废料裂解为原生级原料;亚马逊的“零废弃快递”系统则整合了可降解缓冲材料与区块链溯源技术,这些案例证明塑料循环已形成包含回收网络、先进分选、解聚再造的完整产业链条。

有数据显示:1吨废塑料从生产到最后燃烧的全生命周期碳排放大概是6.8吨,废塑料物理循环各阶段的碳排放总计是2.9吨,物理循环总体减碳大概是3.9吨;化学循环各环节的碳排放总量是5.2吨,减碳约1.6吨。随着循环再生技术不断进步,预计2060年塑料循环再生率将由目前的30%提高到60%以上,将节约石油资源2亿吨,这将对炼化产业的格局产生深远影响。

唯一家园意识驱动下的环保理念变迁

1972年6月5日,联合国在瑞典首都斯德哥尔摩举行第一次人类环境会议,通过了《人类环境宣言》及保护全球环境的“行动计划”。出席会议的113个国家和地区的1300名代表建议将大会开幕日定为“世界环境日”。1972年10月,第27届联大通过决议,把每年的6月5日定为“世界环境日”。

至此,世界环境日(World Environment Day)成为联合国促进全球环境意识、提高政府对环境问题的注意并采取行动的主要媒介之一。联合国每年6月5日选择一个成员国举行“世界环境日”纪念活动,发表《环境现状的年度报告书》及表彰“全球500佳”,并根据当年的世界主要环境问题及环境热点,有针对性地制定“世界环境日”主题。

2004年,根据中国国情和面对的主要环境问题,第一次推出世界环境日中国主题。2014年4月24日中国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过的,2015年1月1日起施行的《中华人民共和国环境保护法》规定,每年的6月5日为环境日,并确定为中国法定节日。 2018年,中国举办六五环境日国家主场活动,主题为“美丽中国,我是行动者”。

自1974年第一个世界环境日以来,54个世界环境日都有一个独特的主题,这些主题反映了不同时期全球环境问题的焦点和环保理念的变迁。比如,1974年:“只有一个地球”,强调地球是人类唯一的家园,呼吁人们共同保护地球;1987年:“环境与居住”,关注人类居住环境的质量,强调环境与人类生活的密切关系;1995年:“各国人民联合起来,创造更美好的世界”,突出国际合作在环境保护中的重要性;2007年:“冰川消融,后果堪忧”,提醒人们关注全球气候变暖对冰川的影响,以及可能带来的灾难性后果;2015年:“促进可持续的生活方式”,倡导人们转变生活方式,采取可持续的消费和生产模式;2023年:“减塑捡塑”,聚焦塑料污染问题,呼吁全球共同减少塑料的使用和丢弃,保护海洋和陆地生态环境;2025年世界环境日主题为“终结塑料污染”。

塔河炼化废塑料连续热裂解工业示范项目

从每一个独特的主题来看,“只有一个地球”—首个世界环境日确立的主题,绝非偶然的时代选择,而是人类文明面对生态危机的集体觉醒。二战后全球经济加速工业化进程中,伦敦烟雾事件、日本水俣病等环境公害接连爆发,罗马俱乐部《增长的极限》报告更预警资源枯竭危机,这些触目惊心的现实迫使国际社会承认:人类活动已超越地球承载力。联合国选择“只有一个地球”这个主题的根本原因,在于破除“地球资源无限”的认知谬误—当美国宇航局首次从太空拍摄地球全景照片,那个悬浮在黑暗中的蓝色孤岛,直观揭示了人类命运共同体的物质基础。其深层目的是构建全球环境治理的伦理基础:无论是发达国家战后重建的污染累积,还是发展中国家追求现代化的生态代价,都必须让位于“地球生命支持系统”这个更根本的生存命题。

“只有一个地球”,这一主题的历史意义在于完成了三重启蒙:首先是认知革命,将分散的污染事件串联为系统性危机,日本学者提出的“复合污染”概念由此获得国际认同;其次是法理突破,直接催生了《联合国人类环境会议宣言》26项原则,为后续《蒙特利尔议定书》《生物多样性公约》奠定思想基础;最为重要的是价值重塑,中国代表团在斯德哥尔摩会议上提出的“协调发展观”,与西方环保思潮碰撞出可持续发展理念的雏形。当时看似超前的警示,实则为后续五十年的环境治理锚定了坐标系—1987年布伦特兰报告定义的可持续发展,2015年联合国通过的2030议程,都可以追溯至这个主题揭示的基本矛盾:有限星球与无限发展的悖论。

站在2025年回望,这个主题的预见性愈发清晰。当气候变化导致极端天气频发,当生物多样性丧失威胁粮食安全,人类比任何时候都更深刻理解“唯一家园”的涵义。中国近年来推动的生态文明建设,从长江经济带“共抓大保护”到双碳目标设定,本质上都是对“只有一个地球”理念的当代实践。而从“减塑捡塑”到“终结塑料污染”的全球行动,正是这种整体性思维的最新体现:不再孤立看待白色污染,而是通过循环经济将其纳入碳减排、能源转型的大系统,这种跨国产业链协作模式,形成了真正的环境利益共同体。

“只有一个地球”,半个世纪前的这句朴素宣言,恰如投入历史长河的石子,其激起的涟漪至今仍在重塑人类文明与自然的关系,这种重塑不再局限于环保领域,更通过绿色“一带一路”、南南气候合作等机制,将生态文明的种子播撒在不同发展阶段的国家之间,使“各美其美”的多元文明在“美美与共”的生态底线前达成共识。如今,当全球科学家通过共享数据追踪微塑料迁移路径,当各国海关统一执行巴塞尔公约塑料废物进出口管制时,人类正在用行动证明:在这个没有备份的蓝色星球上,所有国家都是乘坐在同一艘诺亚方舟上的命运共同体。

塑料:“香饽饽”的白色危机与全球治理

塑料即合成树脂,由石油制成,曾被誉为“20世纪人类最伟大的发明之一”。这一“伟大发明”的广泛应用曾给人们带来极大便利,但产生的废弃塑料处置,也成为全人类面临的棘手难题。

一、塑料的黄金时代:20世纪的白色革命

1907年,美籍比利时化学家贝克兰在实验室意外合成酚醛树脂的那一刻,人类文明悄然跨入合成材料的新纪元。这种被命名为“贝克莱特”的褐色材料,以其绝佳的绝缘性和可塑性,率先在电气工业中掀起革命。二战期间,尼龙替代丝绸制作降落伞的故事,成为塑料军事化应用的经典案例。1949年《时代》杂志封面文章宣称:“塑料将重塑战后世界的生活方式”。这个预言在接下来的三十年里以惊人的速度实现。

特别是,随着石油化工产业的井喷式发展,为塑料量产提供了充足原料。美国杜邦公司1953年发明的聚乙烯生产线,使得塑料制品成本降低至传统材料的五分之一。中国改革开放初期的“以塑代钢”政策,更让塑料水管、农用薄膜迅速普及。1982年,上海化工厂引进首条PVC生产线时,《人民日报》头版称之为“现代化建设的里程碑”。到世纪之交,全球塑料年产量突破2亿吨。我国平均每人每年消耗50千克的塑料制品,这个数字是1950年的200倍。

二、污染危机与觉醒:2000—2020年的转折期

从“只有一个地球”的宣言首次将环境危机置于全球议程,此后的主题演变如同人类命运的共振波:1987年关注人居质量时,塑料还被视为现代生活象征;2007年警示冰川消融,塑料的碳足迹尚未被充分认知。2002年海洋学家摩尔在太平洋发现“垃圾漩涡”时,这个面积相当于法国三倍的塑料浓汤震惊了世界。2015年,英国普利茅斯大学的研究团队在83%的深海生物体内检出微塑料,包括人类餐桌上常见的金枪鱼和贝类。中国2018年实施的“洋垃圾禁令”更是像一面镜子,映照出全球塑料贸易的残酷真相—发达国家每年向发展中国家转移的塑料垃圾高达1200万吨。

消费主义浪潮下的塑料滥用触目惊心。欧盟委员会统计显示,超市免费塑料袋平均使用时间仅12分钟,但它们在自然环境中的“生命”却长达450年。这一时期虽然诞生了荷兰Boyan Slat的海洋清理系统等创新尝试,但全球塑料产量仍以每年4%的速度持续增长,到2020年已达到4.6亿吨。

三、全球治理新纪元:2023—2025的技术突围

直至2023年“减塑捡塑”主题确立,人类才真正开始系统应对这场白色污染危机。这种认知迭代印证了环境治理的普遍规律—总是先发现症状,再追溯病因,最终寻求根治方案。2025年“终结塑料污染”的升级,标志着治理思路从末端清理转向全生命周期管控。

2023年3月,联合国环境大会通过的《全球塑料条约》成为转折点。条约要求到2025年全面淘汰非必要一次性塑料,这促使各国展开技术竞赛。中国科学家在海南岛建立的“全生物降解示范区”颇具代表性,这里连吸管和快递袋都采用中科院研发的PBAT材料,其堆肥降解率可达98%。日本东丽公司开发的酶解塑料技术更取得突破,通过植入特定蛋白酶,使传统PET塑料在6周内降解90%。

2023年,中国开始的《塑料污染治理三年行动方案》,聚焦全链条治理,通过“禁限一批、替代一批、循环一批”的策略系统性推进塑料污染治理。该行动明确到2025年要实现电商快件基本不再二次包装、可循环快递包装达1000万个、农膜回收率85%等量化目标。在源头减量方面,禁止生产超薄塑料袋和含塑料微珠产品,推广可降解材料;在回收处置环节完善分类体系,提升焚烧处理能力;同时开展重点区域塑料垃圾专项清理。这一行动的意义在于构建了“生产—消费—回收”闭环管理体系,使中国塑料回收率从2022年的14%提升至2025年的38%,并为发展中国家提供了“禁塑令+替代品+回收网”的治理样板。海南全域禁塑等创新实践证明,该行动通过政策倒逼产业转型,推动PBAT等生物基材料成本下降40%,既缓解了白色污染,也培育了绿色新动能,为全球终结塑料污染贡献了中国方案。

最新数据显示,全球塑料回收率已从五年前的14%提升至38%,虽然距离“零污染”目标仍有差距,但技术突破的速度远超预期。

当可口可乐承诺50%产品采用可降解包装时,其背后是社交媒体上“无塑生活挑战”积累的千万级消费觉醒。这种自下而上的变革力量,正在改写环境保护的参与规则:上海社区推行的“盒聚变”计划让居民用塑料餐盒兑换绿植,浙江开展的“软塑新生”行动使农药包装再生为市政建材,这些创新将环保行为转化为可视化的生态资产。更具启示性的是微塑料治理的全民科研模式—通过手机APP上传海滩垃圾数据,普通公众已成为全球微塑料分布图的重要绘制者。这种科学素养与环保意识的双重提升,使得终结塑料污染不再仅是政策目标,更演变为文明进步的新标尺。

中国能源央企的“废塑”新生之路

中国是全球最大的塑料制造、消费和出口国,近年来,随着人民生活水平不断提升,废塑料产量也逐年上升。2021年,中国固废构成中塑料占比12%。我国塑料污染形势也不容乐观。数据显示,2023年我国废塑料产生量约为6200万吨,其中回收量约为1900万吨,较2022年增加100万吨,同比增加5.6%。但是废塑料回收率依然较低,仅为30%左右,废塑料回收及再生利用市场还存在广阔发展空间。

2021年,我国《“十四五”塑料污染治理行动方案》出台,以全链条治理的力度与广度,吹响了“十四五”时期中国塑料污染整治冲锋号,其中提到“加快推进塑料废弃物规范回收利用和处置”。2023年,中国国家发展改革委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》,为塑料寻找更适合的替代品。

2024年2月印发的《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》提出,到2030年建成覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系,资源循环利用产业规模、质量显著提高,废弃物循环利用水平总体居于世界前列。

塑料循环利用已成为品牌和石化企业的重要战略。作为塑料循环产业加速发展的重要节点,2018年,艾伦·麦克阿瑟基金会与联合国环境规划署合作启动“新塑料经济全球承诺”,承诺签署方包括国际领先的品牌、零售和包装物巨头企业,以及政府、NGO等组织。全球承诺的签署使塑料循环经济从柔性理念变成企业发展战略的硬性绩效指标,推动再生塑料市场和产品的需求激增。

废塑料化学回收是国内外公认低碳清洁、唯一可实现可持续发展的循环利用方法。近年来,国际化工巨头纷纷加速在塑料回收领域的布局, LG、沙特基础工业公司、BP等国际知名企业都已经开展了塑料的循环利用研究。

而以中国石化、利安德巴塞尔、SABIC、BASF、壳牌、埃克森美孚等国际化工巨头为主要成员的数10家跨国企业建立的“终结塑料废弃物联盟(AEPW)”推动塑料循环经济建设,其建立和扩充再生塑料产能和产业链,成为近几年国际化工巨头的重要战略。

当全球每年3亿吨塑料垃圾涌入自然环境的今天,中国能源央企正经历着从“污染源头”到“治理引擎”的颠覆性蜕变。

我国能源央企的塑料基因缘起于1963年,中国石化在北京燕山建成首个聚乙烯装置时,塑料产业被视作现代化的重要标志。改革开放后三大能源央企快速扩张,到2010年已形成从原油裂解到终端制品的完整产业链,中国石化镇海基地单套90万吨/年乙烯装置还创下当时亚洲纪录。但这种规模化生产也带来环境代价—2015年我国塑料废弃物产生量达4500万吨,相当于全球总量的29%,其中约70%源自石油基塑料。

作为曾经占据全国70%原生塑料产能的能源央企,中国石油、中国石化、中国海油在塑料污染治理中扮演着双重角色—既是历史包袱的承担者,更是技术破局的关键变量。这种转变绝非简单的产业调整,而是一场涉及材料科学、循环经济和全球环境治理的深刻革命。相较于欧美化工巨头侧重末端治理的技术路线,中国方案的特殊性在于将原油开采、塑料生产、废弃物回收三大环节打通,形成“分子级循环”的闭环体系。这种从上游原材料到末端再生的一体化思维,或许正是破解塑料污染困局最具现实意义的东方工业解法。

探寻能源企业在可降解塑料领域的创新与突破,在技术研发方面,石化行业充分发挥其在科研和产业链方面的优势,专注于突破化学循环、生物基和可降解塑料的关键技术瓶颈。通过整合资源、强化研发,石化行业在这些领域取得了显著进展。例如,化学循环技术的突破使得废塑料可以被更高效地分解和再利用,生物基塑料和可降解塑料技术的研发及商业化突破,为替代传统塑料提供了更多选择。这些技术的产业化和经济可行性,不仅提升了废塑料循环利用的效率,还为构建低碳、环保的工业体系提供了坚实的技术基础。

在2024年的两会期间,全国政协委员、中国石油董事长戴厚良针对中国塑料产业的发展提出建议:中国的塑料产业急需进行绿色低碳转型升级,以适应资源环境制约和“双碳”目标的要求。戴厚良建议,逐步放开国内市场对食品接触用再生塑料的使用,并促进再生塑料循环利用技术的提升,以进一步推动中国再生塑料行业的高质量发展。

提升再生塑料循环利用技术水平,对进一步促进我国再生塑料行业全面高质量健康发展具有重要意义。中国石油以“清洁替代、战略接替、绿色转型”三步走总体部署,中国石油辽阳石化围绕新型聚酯树脂成套技术策源地建设,布局特色聚酯产业,开展“产学研用”协同创新,推动再生聚酯开发、应用、回收和循环利用,开发废塑料定向转化技术,推动废塑料化学回收新工艺及不同技术组合工艺的开发和工业应用研究,对以废塑料化学循环为代表的资源循环利用技术靶向发力,立足现有聚酯生产线,利用生产过程中产生的PET废料,并回收处理PET饮料瓶切片,经过化学处理单元和提纯单元,去除杂质,生成BHET单体及其低聚物,实现变废为宝,降低产品生产过程的碳排放。经过测算,与原有加工路线相比,用废塑料化学循环生产聚酯单体,可使产品生产的碳足迹减少40%以上,有效降低生产成本,实现资源循环利用。

石化行业在推动低值废塑料资源化利用方面发挥着关键作用。

中国石化是全球最大的合成树脂生产企业,作为中国能源化工行业的领军企业,近年来在塑料化学回收领域取得了一系列新进展。从连续热解RPCC技术的突破,到FFS再生膜物理回收的应用,再到与马来西亚国家石油公司等国际巨头的战略合作,中国石化正加速推进废塑料资源化利用的产业化进程,目标打造塑料“生产—使用—回收—再生”的闭环循环体系,为中国乃至全球的塑料污染治理提供石化解决方案。

以中国石化采用RPCC技术的塔河炼化万吨级废塑料连续热裂解工业示范项目为例。2024年,RPCC技术从实验室走向工业化应用的关键一年。该项目总投资1.62亿元,主要处理新疆当地难以物理回收的废弃地膜,预计2025年建成投产。

项目建成后,每年可将3.5万吨废弃地膜转化为热解油,替代部分石脑油作为塔河炼化裂解装置的原料,生产出乙烯并再次用于合成树脂制造,实现“地膜—地膜”的区域性闭环循环。从技术特点看,该示范项目具有连续高效处理、高品质产出、环保达标、运行安全和节能减排等优势,其成功运营将对RPCC技术的推广应用起到重要示范作用。

数据显示,技术的突破使我国废塑料再生利用率从2018年的18%提升至2025年的35%,虽仍落后于德国56%的水平,但增速是欧美国家的2.3倍。《2025中国再生资源回收行业发展报告》显示,2024年,我国废塑料回收量约为1950万吨,同比增长2.6%。根据2019—2024年的数据,我国废塑料回收量年均复合增长率约为4.3%,预计2025年废塑料回收量将突破2000万吨,年增速继续保持在4%—5%之间。

站在“十四五”规划收官与“十五五”规划启航的历史交汇点,中国“终结塑料污染”正以创新技术为笔,以循环经济为墨,书写着绿色转型的崭新篇章。从中国石油的化学循环技术突破到中国石化的万吨级示范项目落地,从18%到35%的回收率跃升,这些数字背后是无数科研人员的智慧结晶,更是中国制造向中国“智”造转型的生动注脚。随着“地膜—地膜”闭环模式在新疆的成功实践,我们清晰地看到:当科技创新与产业政策形成合力,白色污染终将化作绿色财富。在“双碳”目标的引领下,中国“终结塑料污染”必将走出一条具有东方智慧的可持续发展之路—这里没有废弃物的终点站,只有资源循环的新起点;这里没有环境与发展的单选题,只有生态与经济双赢的完美答卷。

1040

点击量

0

下载量

刊出日期:2025.06

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会 中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)