随着《巴黎协定》2030减排目标迫近,氢能成为全球零碳竞赛的核心战场。氢能产业作为全球能源转型的核心赛道之一,2025年进入规模化爆发期。

据DeepSeek2月23日提供的数据显示,全球氢能市场规模突破3000亿美元,中国、欧盟、日韩成为三大主导力量。截至2025年2月,全球氢能项目投资额超1.2万亿美元,中国占比35%(国际能源署数据)。

“九层之台,起于累土”。本刊观察到,早在2017年11月22日,联合国波恩气候变化会议(COP23)举办之际,国际氢能委员会发布的全球首份氢能源未来发展趋势调查报告,预计到2050年氢能将承担全球18%的能源终端需求,创造超过3万亿美元的市场价值。由于氢作为能源具有高效率、无污染等优越特性,以欧美日为代表的发达国家和地区,几十年前便开始对氢能应用场景进行研究。各国近年来纷纷加快了氢能开发的投资力度。中国通过新型举国体制,五年内攻克质子交换膜、液氢储运等35项“卡脖子”技术,实现从技术追随者到规则定义者的历史性跨越。

据《氢能洞察2024》报告显示,2024年全球通过最终投资决定(FID)的清洁氢能项目投资额将达750亿美元,较2020年增长7倍;到2030年,总投资额将增至6800亿美元。

可以说,氢能产业在全球脱碳、碳中和及能源转型中具有不可替代的重要作用。随着产业带动效应的增强,氢能产业的发展大力推动了相关产业的发展,如制氢、储氢、运氢、加氢等环节。通过发展氢能产业,不仅可以实现深度脱碳,推动全球能源合作,保障能源安全,创造经济增长新机遇,而且为实现碳达峰、碳中和目标提供有力支撑。

深度脱碳,能源转型的关键角色

氢(H)在元素周期表上,不仅位于63种化学元素之首,也是宇宙中分布最广泛的物质,整个宇宙质量的75%都由氢所构成。氢能作为一种清洁、高效的能源载体,不仅容易点着,而且火焰传播速度快,作为能源用在汽车等交通工具上可使发动机快速点火启动,作为能量用于火箭等航天器的发射可使飞行工具更敏捷起飞,作为动能作用于机械等生产工具可以让作业效率更高。它还可以在能源生产、储存和运输中实现零碳排放,有助于减少对化石燃料的依赖,降低能源领域的碳排放。在工业领域,氢气可以代替焦炭和天然气作为还原剂,消除炼铁、炼钢过程中的大部分碳排放,同时氢作为十分重要的化工原料可用于合成氨、甲醇、炼化、煤制油气等生产过程,生成绿色甲醇和绿氨,带动相关生产过程中二氧化碳的显著减少和排放,实现生产过程的脱碳,推动工业领域的绿色转型。

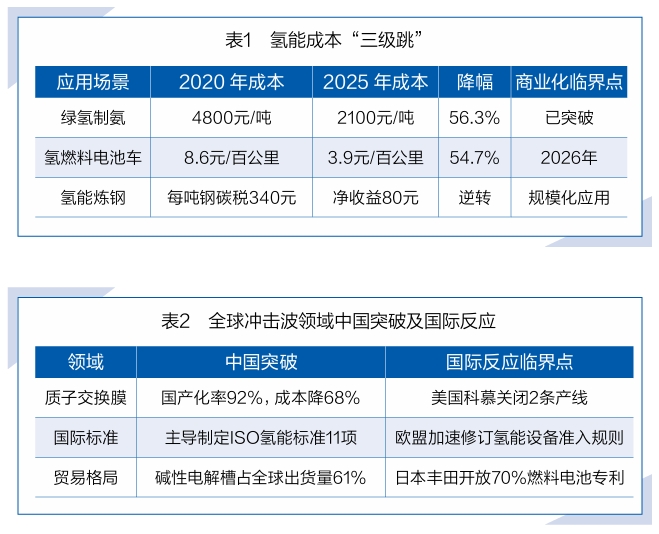

国际能源署与国际氢能委员会的研究成果显示,规模化是降低氢能成本的关键,一旦使用量上来,氢能源系统的制取成本会以每年20%—30%左右的速度下降,到2030年氢能产业链整体成本至少会下降50%。这将推动氢能的大规模应用,进一步减少温室气体排放。

一、推动能源结构优化

氢能所具有的商业价值着实可观。尤其是在推动各国能源结构转型升级以及实现全球“碳中和”目标进程中,氢能更可发挥十分重要的作用。氢能可以与可再生能源如太阳能、风能等结合,形成互补的能源系统。通过电解水制氢,可以将可再生能源产生的多余电力转化为氢气储存起来,解决可再生能源的间歇性和不稳定性问题,提高能源系统的整体效率和可靠性,促进可再生能源发展。作为一种二次能源,氢能可以通过多种方式制取,如电解水、生物质气化等。发展氢能产业可以减少对传统化石燃料的依赖,降低因开采、运输和使用化石燃料带来的环境污染和生态破坏。

二、保障能源安全与可持续发展

氢能作为一种高效的储能手段,可以大规模、长时间储存能源。通过发展氢能产业,可以将难以储存的风电、光电等可再生能源转化为氢气储存起来,提高能源供应的稳定性和可靠性。氢能产业的发展可以带动相关产业的发展,如制氢、储氢、运氢、加氢等环节。这不仅可以创造大量的就业机会,还可以促进经济的可持续发展,为实现碳达峰、碳中和目标提供有力支撑。

三、推动全球能源转型

全球已有超过50个国家和地区出台了氢能战略,主要国家均将氢能上升到国家战略高度,通过差异化布局抢占发展先机。例如,美国提出明确的近中远期重点研发方向和关键指标,推进氢能产业全链条发展;欧盟把氢能视为实现碳中和的关键,利用绿氢推进所有终端部门脱碳化。

从技术研发与示范来看,全球氢能技术研发和示范部署迈上发展快车道。国际能源署预测,到2030年全球低碳氢产量将从不足100万吨/年增至3800万吨/年。电解制氢进入初期市场导入阶段,海水直接制氢路线步入工业示范,高效太阳能制氢系统逐步由实验室走向中试。随着技术进步和政策支持,氢能广泛应用于工业、交通、建筑、发电等领域,氢能产业有望实现快速增长,为全球能源转型和碳减排目标做出重要贡献。

四、促进资源循环利用

氢能产业的发展可以促进资源的循环利用,如利用工业副产物制氢、利用废弃生物质制氢等。这些方式不仅可以提高资源的利用效率,还可以减少废弃物的排放,降低对环境的压力。氢能产业的发展还可以推动废弃物的资源化利用,如利用废弃塑料、废弃橡胶等制备氢气。这不仅可以减少废弃物对环境的污染,还可以实现资源的再利用,促进循环经济的发展。

五、推动生态环境保护

与传统的化石燃料发电站相比,氢能发电站占地面积较小,对土地资源的占用较少。氢能产业的发展还可以促进分布式能源的发展,减少对大规模集中式能源设施的依赖,进一步减少对土地资源的占用。此外,氢能的生产过程相对较为节水,尤其是利用可再生能源电解水制氢。与传统的火力发电相比,氢能发电的水资源消耗较低,有助于缓解水资源紧张的问题。

不断升温,国际竞争追捧氢能产业

基于氢能的宽阔使用场景以及庞大的产业链价值,氢能的开发与利用不仅成为了多个经济体实现能源转型的重要路径,而且上升为国际竞争的重要发展行业。

美国是第一个将氢能作为国家战略的国家。早在1970年,通用汽车公司技术中心就提出了“氢经济”概念。1990年美国政府颁布了《氢能研究、发展及示范法案》,制定了氢能研发5年计划。2002年,美国能源部发布《国家氢能发展路线图》,就美国氢能发展的目的、影响氢能发展的各种因素,以及氢能各环节技术现状、面临的挑战及未来发展路径进行了详细的设计和阐述。2012年,美国政府拨款63亿美元用于氢燃料电池及相关设施的研发和部署,并对氢能基础设施实行30%—50%的税收抵免;2018年10月8日,美国迎来第一个“全国氢能与燃料电池日”,作为全球首个设立“氢能日”的国家。此后美国政府颁布了一系列法令、政策,使美国“氢经济”概念逐步转化为现实。

在政策的加持下,重视对氢能全链条技术的研发和规模化示范,推进基于氢能的多能融合互补,以变革电力、交通、化工、钢铁等行业,50年来美国能源部(DOE)主导了美国氢能产业的发展,建立了以能源部国家级实验室为主,大学、科研院所、企业为辅的科研体系,相关专利超过16000个,仅次于日本,居全球第二。美国氢能产业链布局全面,在上、中、下游都涌现出了一批龙头企业。凭借国家氢能及燃料电池创新项目(NIP)和欧洲燃料电池与氢联合行动计划(FCH JU)支持了一大批可再生能源制氢、天然气掺氢以及燃料电池发电项目,确立了在氢能及燃料电池领域的技术领先地位。

欧盟也是最早探索氢能应用的地区之一,在发展氢能上具备一定的优势,其氢能发展政策较为完善、科研体系成熟、投资力度大。2018年欧盟提出《2050年长期战略》,在涉及氢能的“地平线欧洲”计划中,将拿出35%资金投资气候相关目标,开发具有成本效益的创新型解决方案,其中主要涉及氢和燃料电池。2019年《欧洲绿色协议》提出,到2030年工业部门的氢能应用中绿氢占比超过50%,对航运用燃料电池和加氢站建设提出了更具雄心的发展目标。2020年欧盟发布关于氢能发展的指导性文件《欧洲氢能战略》,旨在为欧洲建立一个整合的氢能市场提供一个清晰的愿景和路线图。2022年《REPowerEU计划》提出多个促进氢能发展政策,力争到2030年实现2000万吨绿氢的供应,成立“欧洲氢能银行”,投资30亿欧元助力发展氢能市场。

对于国内资源匮乏、能源对外依存度高的日本,早在2014年就决定实施“能源基本计划”,将建设“氢能源社会”,发展氢能上升为国策。2017年,日本政府制定了世界上第一个国家层面的《氢能基本战略》,对氢能产业链的各个细分领域设定了明确目标。为确保实现基本战略所设置的各项目标,2019年日本政府制定《氢能燃料电池战略路线图》,进一步细化了氢能发展目标,提出相关战略举措并设置了评价工作组,定期对各领域的进展实施跟踪与评价。同年日本政府还制定了《氢能燃料电池技术开发战略》,确定三大领域的十项重点战略。随后,2020年出台《绿色增长战略》,明确了氢能的定位,并在2021年将其修订为《2050碳中和绿色增长战略》,以促进机构和监管改革,加大资金支持力度,推动创新研发,实现产业结构和经济社会转型。

“积土成山,风雨兴焉”。氢能产业的爆发是政策、技术、市场、环境、资本共振的结果。解析氢能产业爆发逻辑,透过国际竞合博弈、产业链垂直整合、经济模式创新的三维视角,我们看到:全球已形成“生产国—技术国—消费国”新三角格局。其中中国主导生产、美欧控制技术、日韩开拓应用。

这一点,我们从2025年1月氢能呈现的现象级爆发的标志性事件也能佐证:

欧盟碳关税(CBAM)升级:2025年1月起对进口灰氢征收80欧元/吨碳税;

中国“氢能走廊”贯通:内蒙古风光制氢基地直供京津冀,年输氢量突破50万吨;

丰田氢能重卡商业化:续航1200公里,全生命周期成本较柴油车低15%。

战略赋能,中国氢能重塑全球能源版图

回望2020年的中国氢能产业,如同戴着镣铐起舞:质子交换膜薄如蝉翼,却需以每平方米1.5万元的“天价”向美国科慕公司低头;液氢阀门的精密螺纹,被日本冈野机械刻上“禁止对华出口”的封印;当德国博世断供燃料电池电堆技术时,上海某企业价值30亿元的生产线瞬间沦为废铁。

这是一场没有硝烟的战争。35项“卡脖子”技术清单,像35把悬在头顶的达摩克利斯之剑。随着宁夏戈壁滩上全球首条全自主氢能产业链的正式投产,中国在这场持续五年的氢能技术攻坚战中交出了历史性答卷。截至今日,曾被西方“卡脖子”的35项核心技术中,32项实现国产化突破,质子交换膜、液氢储运等关键领域成本直降60%,更推动中国主导制定11项国际标准。这场由国家意志与市场力量共同书写的技术突围史诗,正在重塑全球能源权力版图。

一、国家战略赋能:氢能产业生态跃迁

2025年全球氢能产业迈入规模化爆发期,中国以《能源法》实施为里程碑,首次在法律层面确立氢能的“基本能源”地位,实现从“政策驱动”到“规则引领”的跃升,并深度影响全球能源秩序重构进程。

2025年1月1日正式施行的我国《能源法》,在全球范围内首次将氢能与煤炭、石油、天然气等传统能源并列,定义为“清洁低碳基本能源”。这一立法突破具有三重战略意义:

一是法律地位确立:氢能项目审批、用地保障、并网权限等核心问题获得上位法支撑,内蒙古300万吨级风光制氢基地得以绕开“非化石能源”用地限制,审批周期缩短60%。

二是跨部门协同强化:明确能源、工信、交通等九部委职责分工,终结“氢能汽车归工信部管、制氢设备归能源局管”的多头管理困局,长三角氢能船舶示范项目因此提前18个月落地。

三是市场机制创新:法律授权建立“绿氢配额+补贴退坡”机制,要求石化、钢铁行业2025年绿氢使用比例不低于5%(2030年提升至15%),中央财政对绿氢生产实行0.8元/kg的阶梯式补贴,倒逼企业加速技术迭代。

可以说,中国氢能发展的核心驱动力源于持续升级的政策工具箱。2020年《氢能产业发展中长期规划》奠定产业框架后,2024年《氢能促进法》的立法突破标志着政策体系从“鼓励探索”转向“制度护航”。这部全球首部氢能领域专门法律,明确液氢储运国家标准与绿氢认证规则,推动事故率下降62%的同时,为跨国技术合作扫清法律障碍。

在部委层面,全国统一氢能市场建设方案(2025)终结了地方保护主义导致的氢能流通成本虚高问题。通过建立跨区域氢能配额交易机制,京津冀与蒙西风光制氢基地实现绿电资源与东部应用市场的精准匹配。地方政策创新则聚焦差异化竞争,例如广东依托“县县通氢站”网络打造氢能交通示范区,山西则以10万辆氢能重卡替代传统柴油车,年减碳量达1200万吨。

在法律与政策赋能下,我国氢能产业实现突飞猛进的跃迁。技术攻坚领域,中国以新型举国体制突破35项“卡脖子”技术。东岳集团研发的8微米超薄氟膜将质子交换膜成本降低40%,终结美国科慕公司的长期垄断;中集安瑞科50吨级液氢储罐质量密度达8.7wt%,打破美国AP公司技术壁垒。这些突破使得中国碱性电解槽成本控制在18元/kg,PEM设备国产化率提升至75%,为全球氢能平价时代奠定基础。

从“实验室突围”到“工厂标准化”。《能源法》第22条“能源技术攻关负面清单”机制,将质子交换膜、液氢阀门等12类产品列入进口替代目录。中船718所依托此政策,在张家口建成全球最大碱性电解槽生产基地,单条产线日产能达30台,设备成本从2023年的2200元/kW降至2025年的1350元/kW,迫使德国蒂森克虏伯同类产品对华售价下调28%。

基建网络,立法破除“邻避效应”。此前因民众担忧液氢储运风险,珠三角某加氢站项目被搁置长达23个月。《能源法》第56条创设“氢能基础设施公共利益优先”原则,允许地方政府在安全评估达标后强制征用争议地块,配套设立10亿元级风险补偿基金。此条款使全国加氢站建设进度提速41%,2025年1月投运的深圳盐田港氢能船舶加注站,更成为全球首个实现“船—车—储”三联供的示范项目。

未来十年,随着35项技术成果的产业化裂变,中国或将成为全球氢能技术网络的“关键节点”,重新定义从实验室到产业链的价值分配规则。

二、中国氢能崛起推动全球能源秩序重构

当宁夏戈壁的绿氢通过中国标准的输氢管道注入波斯湾的炼油厂,当国产质子交换膜装配进德国西门子的电解槽……这场以新型举国体制为引擎的技术革命,不仅改写了“卡脖子”清单上的冰冷数字,更在实验室数据、生产线参数与国际标准文本的交织中,中国氢能技术的突围已超越产业竞争范畴,演变为全球能源权力再分配的战略工具。这场始于实验室的技术突围,不仅是35项技术指标的跃迁,更是一场关于未来文明话语权的争夺—在这里,每一克氢原子都承载着大国的战略意志与创新基因。中国氢能的崛起,已演变为全球能源秩序的重构。

在内蒙古、新疆等风光富集区,绿氢生产正改写传统能源经济逻辑。鄂尔多斯10GW风光制氢项目通过“绿电—绿氢—绿氨”三级价值跃迁,实现18.6%的内部收益率(IRR)。其核心模式在于:以0.12元/kWh的风电成本驱动电解制氢(15.8元/kg),再合成绿氨直供日韩化工市场,到岸成本较本地生产低22%。这种时空套利机制吸引高瓴资本等机构设立千亿级氢能基金,形成“资源变现—资本增值—技术迭代”的正向循环。

氢能新基建的网络效应加速显现。“西氢东送”管道总里程突破2000公里,液氢槽车运输半径扩展至1500公里,使得新疆绿氢可72小时内抵达长三角工业集群。加氢站网络则呈现“量质齐升”态势,全国1800座加氢站中,广东率先实现县域全覆盖,加注成本降至28元/kg,推动氢燃料电池物流车运营成本比柴油车低17%。

更深远的变化发生在能源金融领域。上海氢能交易所推出的“绿氢期货+CCER”组合产品,年交易额突破800亿元。每吨绿氢产生的4.5吨CCER碳汇,按200元/吨计可为生产企业贡献9%的额外收益。这种金融工具创新使氢能项目从政策依赖型转向市场化自循环,为产业可持续发展注入新动能。

三、国际规则博弈新支点—中国解法

《能源法》的出台,使中国在国际氢能规则制定中从“被动接轨”转向“主动输出”。基于该法第63条“能源标准国际化推广”,中国将甘肃酒泉风光制氢项目的“全生命周期碳排放核算标准”提交ISO,迫使欧盟修改《可再生能源指令》(RED III)中对中国绿氢的歧视性条款;中俄输氢管道项目援引《能源法》第88条“跨境能源基础设施特别条款”,成功规避美国《通胀削减法案》(IRA)的技术封锁,项目所用50%以上设备由中国企业供应;上海国际能源交易中心依据《能源法》授权,发布“人民币氢能价格指数”(CNH2),沙特对华出口绿氢合同已100%采用该指数定价,打破普氏能源资讯(Platts)的定价垄断。

在美元霸权松动的历史窗口期,中国以氢能人民币撬动能源结算体系变革。中澳液氢贸易中38%采用人民币直接结算,规避美元汇率波动导致的3%—5%汇兑损失;沙特绿氨进口合同挂钩上海氢能期货价格指数,实现定价权从“原油美元”向“绿氢人民币”的局部转移。据央行数据,2025年全球氢能人民币结算额突破1200亿元,在“一带一路”风光制氢项目中,本币结算比例更高达67%。

国际标准制定权的争夺同样激烈。中国提案的《质子交换膜耐久性测试方法》获ISO采纳,打破美、日、欧对关键技术标准的垄断;青岛港氢能设备检测中心取得国际互认资质,使国产装备检测成本降低50%。这些突破不仅提升中国企业的全球竞争力,更推动国际氢能贸易规则从“西方主导”转向“多元共治”。

面对欧盟发起的氢能装备反补贴调查(涉额80亿欧元),中国以“技术开放+标准输出”组合拳破局。中船718所向东南亚转让碱性电解槽技术时,同步输出风光制氢碳核算标准,使其在RCEP框架内形成事实性技术壁垒。

这种“硬科技+软规则”的双重赋能,正将中国从产业跟随者塑造为规则制定者。国际能源署署长法提赫·比罗尔指出:“中国用五年时间改写了氢能游戏规则,这比光伏产业的逆袭更具颠覆性。”

可以说,在内蒙古荒漠的电解槽阵列与上海期货交易所的电子屏幕之间,在实验室的纳米级膜材料与横跨欧亚的液氢运输船之上,一场始于能源转型、终于文明形态升级的变革已经展开。

在全球氢能产业规模突破3200亿美元的2025年,中国以系统性战略布局实现绿氢产能占全球48%、电解槽国产化率超90%的突破性进展。通过政策创新、技术攻坚与商业模式变革的深度协同,中国不仅构建起横跨技术链、产业链与金融链的氢能生态体系,更以内蒙古风光制氢基地、长三角氢能城市群等标杆项目为支点,撬动全球能源权力格局重构。中国氢能战略的终极目标,不仅是获取产业竞争优势,更是通过重构能源生产、分配与定价规则,为全球可持续发展提供新范式。

1346

点击量

1

下载量

刊出日期:2025.03

主管单位:中国石油天然气集团有限公司

主办单位:中国石油企业协会 中国石油企业协会海洋石油分会

国际标准刊号:ISSN 1672-4267

国内统一刊号:CN11-5023/F

国外发行代号:M1803

国内邮政编码:100724

广告经营许可证号:京西工商广字第0433号(1-1)